そうした問題は解消していく必要があるが、今回中教審で重視したのは、「高度専門職」にふさわしい処遇として、今の4%の調整額では微々たる処遇であり、せめて10%以上にしましょうという話だった。

言い換えると、ぜひ学校の先生になってほしいと思えるような人材は、民間やほかの公務員でも雇いたい人材であることも多く、競争が激しい。金だけの問題ではないとはいえ(もちろん仕事の量ややりがい、職場環境なども大事だが)、給与水準も職業選択のときには重要でしょ、という話だ。

実際、先進国の多くは教員の給与水準を引き上げてきたにもかかわらず、これまで日本政府の動きは緩慢だった。国際比較の分析にあたったOECDシュライヒャー局長は、「日本では、少なくとも同様の資格を持った人が就くほかの職業と比べ、教員の給与はまったく魅力的になっていない」と指摘している(教育新聞2023年9月15日「日本の教員給与『競争力ない』 小中高ともOECD平均を下回る」)。

今の高校生や大学生には「学校の先生って、仕事は忙しくて、時にはクレームなんかも受けて大変な割には、給料は低くて、報われてないよね。ほんと子ども好きで頑張れる人だったらできる職業かもしれないけど」というイメージが広がっている※。これを転換していくのに、あと5年も6年もかけている場合ではない。

学校にだけ優秀な人材を寄こせなどと申し上げたいわけではないが、将来のすべての産業の人材の質にもかかわるのが、学校教育の場だ。

多忙の主因は、邪魔くさい事務作業だけではない

もう1つ、財務省案では抜け落ちていること(あるいは気づいているが、軽視していること)がある。これは文科省、中教審の案でも似たり寄ったりだと思うところだが、冒頭に要約した①に関連することだ。

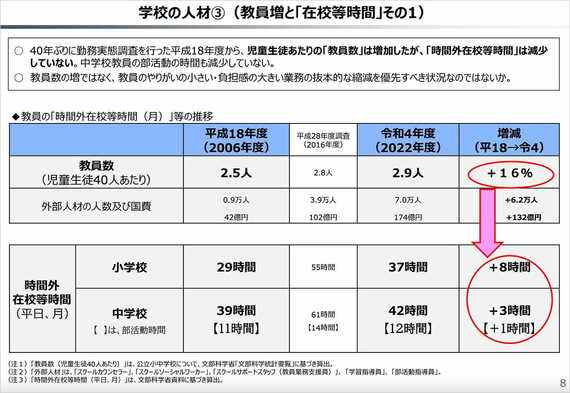

次の資料のとおり、財務省は、2006年と比較して、残業時間が減っていないことを問題視している。

確かに、いまだ長時間勤務の人が多いことは、過労死等防止の観点からも心配だし、教員人気、とりわけ女性の受験者が激減していることにも関連していると私は見ている。

だが、財務省の捉え方は、ざっくりしすぎている。教員の多忙の主要因を、事務作業などのやりがいの低い業務がまだまだ多いことと、教員ないし校長などの見直し意識が低いことにある、と捉えているのではないか。そうだとすれば、これらの前提は、事実と反する部分がある。

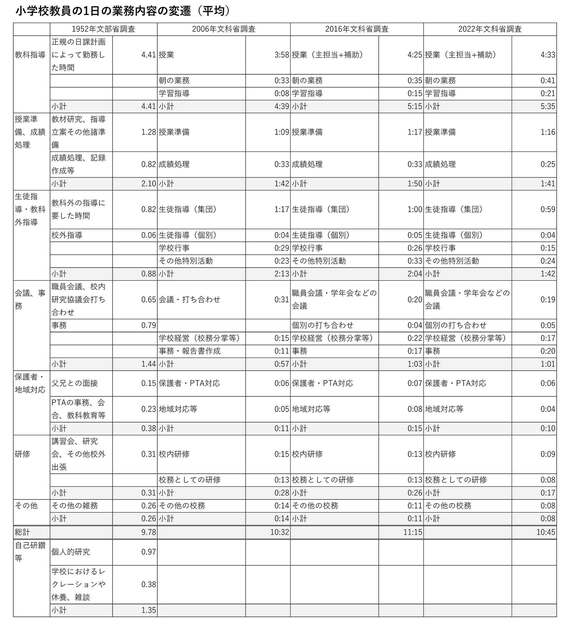

残業時間の総計だけでなく、多忙の内訳、要因を丁寧に見ることが大事だ。財務省資料のとおり2006年、2016年、2022年に大規模な勤務実態調査が実施されているので、ここ15年あまりを比較してみよう。また、昔すぎると感じられるとは思うが、1952年にも文部省(当時)は勤務実態調査を実施しているので、参考値として掲載しておいた。ここでは小学校教諭のみを対象とする。

注)1952年調査の数値は60進法の処理がされていないが、そのまま転記した。

総計には1952年調査での個人的研究、レクレーション等を除いている。

出所:井深雄二「教員の多忙化と教育財政ー教職員定数問題を中心に」(雪丸武彦・石井拓児編著『教職員の多忙化と教育行政ー問題の構造と働き方改革に向けた展望』福村出版、2020年)を参考に筆者作成。ただし、2006年、2022年の調査データを筆者において加えたほか、一部の分類を変更している。1952年調査データは総務省自治大学校所蔵『戦後自治史関係資料集第4集 地方税財政制度』(丸善、DVD版、2017年)の「義務教育職員の標準定数に関する算定基準試案参考資料」による。2006年、2016年、2022年のデータは文科省「教員勤務実態調査」の資料(平日1日当たり、教諭のみ)を基に作成。2022年は速報値

この表で、以前からの比較でわかること、考えられることを5点に整理する。

第1に、ここ15年あまりで授業を中心とする教科指導の時間が増加している。1つには、いわゆる「ゆとり教育」への批判以降、学習指導要領の改訂のたびに、授業時間数が増えていること(道徳や外国語の教科も増加)が影響している。加えて、正規の教育課程外の補習や指導(調査項目では「学習指導」となっている)も増えている。

実は、1952年の調査を紹介したのは、この調査が教員定数を決める義務教育標準法ができるときの根拠資料となったためだ。当時も教員の忙しさは問題視され、「教員一人当たりの授業担当時数は1日3時間(45分授業として4時限)、1週24時限程度にとどめる必要がある」と当時の文部省は考えていた(前掲井深論文を参照)。

当時は週6日授業での話だ。今は週5日なのに、週26コマ以上(つまり1日平均5コマ以上)担当する小学校教員は4割近くもいる(2022年の教員勤務実態調査、0コマと無回答は除いて集計)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら