人間は「思い込み」だけでも死んでしまう! NHK「白熱教室」で語られる最先端科学

1996年にレベッカ・フェルカーが発表した研究によれば、「自分は心臓病にかかりやすい」と信じている女性の死亡率は、そう信じていない女性の4倍にのぼったということです。

こうした「思い込み」のバイアスは、よい方向に働く場合もあります。有名なプラシーボ効果はその一例です。その薬が、砂糖を丸めたものにすぎなくとも、有意に実際に症状が改善されます。「これを飲めば絶対に自分はよくなる」と信じて薬を飲んだり治療をうければ、その効果がより増すことが、統計的に確かめられているのです。

がんでないのに、がんと誤診されたことで、具合が悪くなり死んでしまう男性の例のように、その逆をノーシーボ効果と言います。

楽観脳と悲観脳

では、人はどちらの「思い込み」に、よりとらわれるのでしょうか。それが、全4回を通じたこの「脳と心の白熱教室」のテーマである「楽観脳と悲観脳」の問題に行き着くのですが、個人差があります。つまり、悲観的な思い込みにとらわれやすい人と、楽観的な思い込みにとらわれやすい人。あなたがそのどちらであるかを調べる実験を番組の中で披露します。

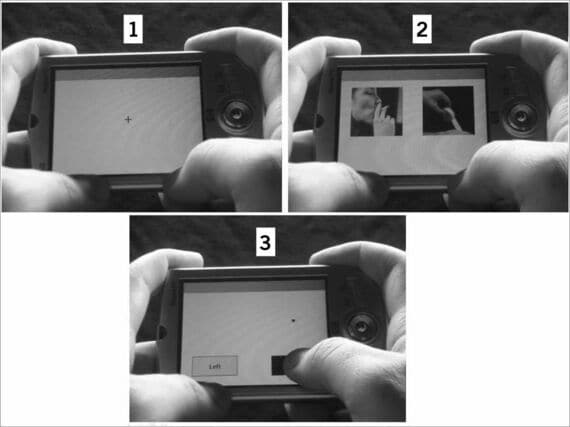

それは、「注意プローブテスト」と呼ばれるものです。コンピュータのスクリーン上に、一対の2枚の写真が次々に現れます。たとえば歯をむき出してうなっている犬の写真と、愛くるしい子犬の写真。おいしそうなアップルパイとしなびたサンドウィッチの写真といった具合です。0.5秒でそうした写真は消え、画面のどちらかに△(プローブ)が現れます。プローブが現れたら、手元のボタンを押すという手順でテストを行います。

このテストを通じて、あなたが、楽観的なほう、悲観的なほうどちらに注意を引きつけられるかがわかるのです。

悲観的な思い込みは悪いことのように思われがちですが、そうではありません。人間は危機を回避するため、両方のバランスをとれるようにプログラミングされているとも言えるのです。講義では、わたしが実際に接したリンダという患者のことについて報告します。彼女は30歳のときに、てんかんの治療のために扁桃体と記憶に重要な役目を果たす海馬の左部分を除去する手術を受けました。私が初めて彼女に会ったとき彼女は40代前半で、手術から10年このかた、ほとんど発作を経験してこなかったのです。外科医は海馬の切除で記憶に影響を受けることを心配しましたが、おそらく海馬の右側が残されたおかげで、そうした問題は起きていませんでした。

しかし、ひとつ問題が起きていたのです。扁桃体を削除したことによって、彼女は「恐怖」を感ずることができなくなってしまったのです。人間にとってなぜ「恐怖」が必要なのでしょうか。

そこには、太古からの進化のメカニズムの中で発達した人間独特の「危機回避システム」があるのです。

このリンダという女性は、危険を示す一般的なサインを認識できないのです。わたしが付き合った期間でも、たとえばうなり声をあげている犬を平気でなでようとしたり、走っている車の目の前を歩きだそうとしたりしました。熱い炭をそのままつまみあげ、やけどをしてしまったこともあります。

そして第1回の講義では、私たちの感じる「不安」はどこから来るのかについて考えます。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら