1つは、使用者(校長ならびに教育委員会など)には、労働者(教職員)の心身の健康を損なうことがないように注意する義務「安全配慮義務」がある。これは公立学校でも私立学校でも適用される法理だ。

校長や教育委員会などの中で、教員は「働かせ放題」だと考えている人がいれば、安全配慮義務違反の可能性があるし、校長などの資質が大いに疑われる。

2022年にも注目される判決があった。過重な業務によって適応障害を発症した大阪府立高校教諭の西本武史さんが府を相手取って起こした裁判(関連記事)で、大阪地裁は、校長と府教委の安全配慮義務違反を認定し、損害賠償を命じた(府は控訴しなかったので確定)。

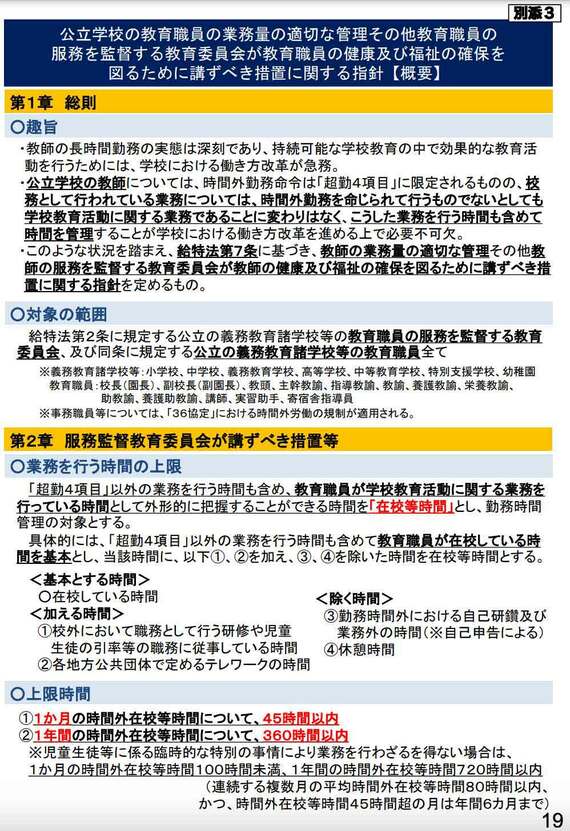

もう1つは、公立学校教員に対して、時間外の在校等時間(勤務時間)をモニタリングして、月45時間、年360時間以内にする指針がある。

労働基準法上の規制と比べると、違反しても罰則はないし、実効性がないとの批判もあるが、この指針も時間外勤務に一定の歯止めをかける趣旨はある。指針の名称は長いが、教員の健康および福祉の確保を図ることが狙いであることがわかる。

先に紹介した西本さんの訴訟では、当時は法に根拠のある指針ではなく、文科省のガイドラインにすぎなかったが、ガイドラインの趣旨や制定された背景が考慮された。判決では、安全配慮義務の履行の判断に際しては、本件時間外勤務時間をもって業務の量的過重性を評価するのが相当であり、「本件時間外勤務時間が、校長による時間外勤務命令に基づくものではなく、労働基準法上の労働時間と同視することができないことをもって、左右されるものではない」とした。下級審の判決であるので、ほかの事案でも適用されるかはわからないが、在校等時間の上限を超えていることが、業務の過重性を判断する際に参照された。

「無制限に働かされる」という誤解が教員志望者を減らしている

以上まとめると、給特法の趣旨、安全配慮義務、在校等時間の上限指針という法制度があるにもかかわらず、公立学校の教員がいわば「治外法権」であり、「働かせ放題」であると主張するのは、事実誤認ではないか。

もっとも、繰り返すが、現行のこうした制度で十二分に教員の健康、福祉、ワーク・ライフ・バランスが守られているかと言われれば、問題は残っている(妹尾昌俊・工藤祥子共著『先生を、死なせない。』でも解説)。実際、先日公表された2022年実施の教員勤務実態調査でも、まだまだ長時間勤務の教員は多い。また、これだけ売り手市場といわれる人材獲得競争の時代に、今の法制度と運用が就活生などに安心材料であるかと言われれば、疑問だ。

私は現状維持でいいと申し上げているのではない。だが、「定額働かせ放題」というネガティブキャンペーンは、現行法の趣旨を無視するものであるし、現職の教員や関係者(教育行政職員、保護者など)、学生たちに、「公立学校の先生になったら、無制限に働かされる地獄のような日々だ」というような誤解を広げることになっている。その結果、教員志望者をさらに減らすことにつながっている。さっさとこの表現はやめて、正確で冷静な議論をするべきではないだろうか。

(注記のない写真:mits / PIXTA)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら