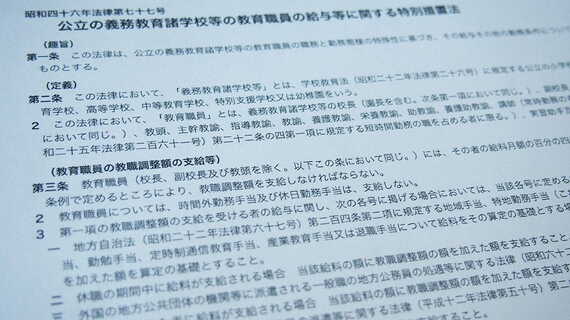

公立学校の教員には残業代が出ない。給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)という特別法で、約50年前(1971年)にできた制度がずっと続いている。

その代わり月給の4%が加算されているが(教職調整額)、これでは「定額働かせ放題」だとして、給特法は、マスコミからも、政治家や研究者、当事者(教員)からも、たびたび批判されてきた。大学生らにも評判は悪く、おそらく教員人気を下げる大きな要因の1つとなっている。

「定額働かせ放題」とは、スマホのかけ放題プランなどになぞらえたキャッチーな言い方で、わかりやすい。だが、そうとうミスリードで、誤解に満ちていると私は考えている。今日はこの問題を解説する。

仕事をしても「労働」と見なされない給特法の大問題

公立高等学校教員の西村祐二さんや名古屋大学教授の内田良さんらが、「月100時間もの残業を放置する『定額働かせ放題』=給特法は抜本改善して下さい!」というオンライン署名約8万筆を集めて、文部科学省に提出している(2023年3月16日)。こうした活動の成果もあって、新聞やテレビニュース、ネット記事などでも「定額働かせ放題」との見出しなどをよく見かけるようになった。与野党からも給特法について改革案が出されているし、中央教育審議会でも給特法のあり方を含めて議論が始まる。

確かに、給特法には問題が多い。授業準備をはじめ、テストや課題の作成、採点、コメント書き、校内事務(校務)、部活動など、公立学校教員の残業の多くが労働基本法上の「労働」とは見なされず、自主的なものと判断され、時間外勤務手当の対象とはならない。働いているのに、この扱いはおかしいという感覚は当然だと思うし、私もこれまで国の審議会や拙著などで問題提起をしてきた。

また、時間外勤務手当が支給されないために、教員の仕事を増やして超過勤務になっても、文科省や教育委員会の懐は痛まない。追加的な財政負担がないからといって、安易に業務を増やすのは、大問題だ。実際、これまで「〇〇教育」などは増えてきたし、学習指導要領で定める学習内容や時間も近年増加傾向にある。

しかも、日本の教員は授業以外の業務も多岐にわたる。近い例では、GIGAスクール構想の下で児童生徒1人1台の端末の整備が進んだが、自治体や教育委員会によっては、端末の管理(ユーザー登録や年度更新など)や故障対応をほぼ学校に丸投げで、情報担当の教員が疲弊しているところもある。

国や教育委員会は残業代の支給なしで、先生たちの仕事を増やしているのだから、まさに「定額働かせ放題」じゃないか。そう考えるのは、自然な発想だと思う。だが、重大な誤解を含んでいる。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら