(写真:館野氏提供)

現在の館野さんの一日は朝、子どもと一緒に朝食を取ってから、保育園に送る。9時から業務開始で、午前中3コマの授業を担当し、午後はユニット長としてミーティングやほかのスタッフのサポートなどを行い18時終業。子どもたちをお風呂に入れて、寝かしつけるまでの間、家族との時間を持ちます。往復の通勤時間も取られないし、残業もない。小学校教員時代には、家に帰ったらほぼ脱力状態。出勤途中でその日の授業計画を考えるという余裕のない暮らしとは打って変わって、仕事も私生活も充実した日常を送っています。

一方で、公務員という安定を手放したわけですが、それに対して奥さんも異論はなく、家族で一緒に過ごせる時間が増えたことを喜んでいるそうです。「退職前は、まったく笑えていなかったですから」という言葉が印象的でした。

N/S高での「オンライン授業」の実際

次に、オンラインの学校で行われている授業の様子を聞きました。館野さんが所属しているN/S高オンライン通学コースは、ICTツールを活用し好きな場所からネットの学び場に集い、対面形式のグループワークを繰り返すことで、主体性や行動力、課題解決力を身に付けることを目的としたコース(同校ホームページより)で、PBL(プロジェクト学習)・21世紀型スキルプログラム・グループトーク・プログラミング・英語を学びます。

館野さんが担当しているのは、社会の問題発見と課題解決を実践し、“やりたい”を見つけ社会とつながるPBL(プロジェクト学習)と、自分の感情やストレスを認識し対処するための回復能力や、他者と協同/協働するための社会技能、正解のない問題に取り組むための創造性を身に付け、日常生活や将来の目的に向けた活動において幅広くスキルを活用できることを目指す21世紀型スキルプログラムです。

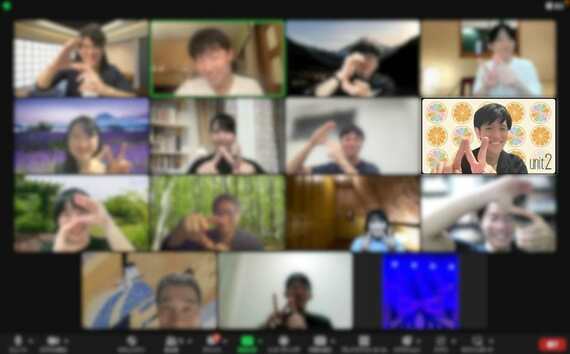

(写真:館野氏提供)

オンライン教育の可能性について館野さんは、「それぞれの生徒の進度に合わせて学習を進める個別最適な学びは、十分できている。また、協働的な学びについても、情報共有の難しさはあるが、それ以上に、授業中の生徒の様子はリアルのときよりよくわかる」と言います。

よく言われることですが、オンライン上では、教員も生徒も同じサイズの画面の中で横に並ぶので分け隔てはないし、人前で話すのが苦手な生徒でもチャット機能を使えば、自分の意見を表明することもできます。リアルでないと教育はできないというのは、まったくの幻想なのでしょう。

館野さんは、リアルでやれていたような関係性や、場の温かさはオンラインでも十分つくれる。またN/S高の特徴は、置かれた状況や背景も違う生徒が、日本だけでなく世界中から集まってくること、教える側もさまざまな背景を持っているので、自然と多様性を学べ、社会につながる教育ができているところだと言います。

もちろん、オンラインにはオンラインの課題があるでしょう。それでも、これからの教育を考えたときに、先行事例として、既存の学校でも参考にできる要素はあるでしょう。館野さんは、「多くの人に、この学びのよさを知ってほしい」と言い、それがこの取材を受けた理由だと話してくれました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら