館野さんが転職を決意した理由は、「もっと子どもとの時間を取りたい。毎日を家族と笑顔で過ごしたい」ということでした。というのも、退職前の館野さんは、通常の業務に加えて、コロナ禍以降オンライン化担当として勤務校のICT化を進める先頭に立って仕事をしていて、残業は常態化。時には夜の11時まで残業をすることもあったのです。

当時、コロナによる一斉休校を経て、GIGA スクール構想の下、全児童に1人1台のデバイスが配られ、「今できることをやろう! これからの当たり前を実現しよう!」という文科省のメッセージも後押しになり、急ピッチで教育現場のICT化を進めようという機運が盛り上がっていた時期でした。

館野さんの勤務校では、ほかにICTに明るい教員がいなかったこともあり、館野さんに仕事が集中しました。しかし、本人も「せっかくのこの機会を生かして、できることをしていきたい!」と、普及に向けて頑張っていたのです。

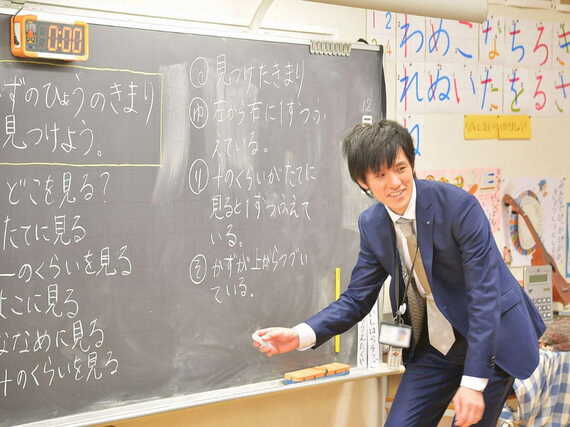

(写真:館野氏提供)

館野さんは、以前より、これまでの日本の教育に課題意識を持ち、教育改革を進めようという思いのある人たちとつながり、学校外での活動を積極的に行っていました。実は、館野さんは、私がかつて開いていたこれからの教育を未来志向で考える対話の場・フューチャーセッションにも参加されており、それがご縁でつながったのですが、学校をよりよい場にしていくためには何ができるかを、真剣に考えていらっしゃる様子が印象的でした。東京都のプログラムでは、教職員大学院でコミュニティ・スクールの研究もされた勉強熱心な先生です。

そんな学校外の活動でつながった同世代の仲間たちが、コロナ禍に、それぞれの現場でICTを活用した取り組みをしている様子を見て、「自分の学校でも使っていきたい!」という気持ちが強かったと言います。そして、オンラインでの職員室の朝礼、職員同士のSlackの活用、学校ホームページを通して担任から児童へのメッセージ配信、卒業式のZoom配信など、その時にできることを実現していきました。

しかし、そうしたことが、一部の教員からは迷惑なことだと受け取られてしまったのです。それ以外の提案も、「前例がない。ほかの学校でやっていないから。ベテラン教員が使いこなせないから無理」という理由で却下されることも多かったのです。また、ICT導入への保護者の理解もまちまちで、なかなか思うように事が進まない状況に、疲れてしまったと言います。

「それも、自分の力不足だ」と謙虚に振り返る館野さんですが、当時はかなり追い詰められていました。その頃、子どもは1歳と4歳。もっと子どもたちと関わりたい、子育てに参加したいと思っても、時間的にも精神的にもできない状況でした。

文科省が掛け声をかけても、学校現場はすぐには変わらない。変わらないというより、そもそも変えようという意思がない現場で、孤軍奮闘するエネルギーが残っておらず、「このまま何年もかけてじわじわと変わるのを、一緒に頑張っていこう、という気持ちになれなかった」と言います。

公務員という安定を手放したが仕事も私生活も充実

そんな館野さんの周りでは、仲間たちが次々と現場を離れ、新天地で活躍をしている。そんな様子を見て、自分も変わりたいという気持ちが膨らんでいき、転職活動を始めます。

転職活動で最もこだわったのが、家族との時間を持てる働き方をすること。そして、次の時代に求められる学校像を実現している教育現場や教育産業を中心に、リサーチをしていきました。そしてたどり着いたのが、広域通信制高校で最も生徒を集めている角川ドワンゴ学園N/S高でした。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら