日本人が開発「薄くて曲がる」太陽電池のすごみ 髪の毛より薄い「ペロブスカイト」で生活が変わる

ペロブスカイト太陽電池の主原料であるヨウ素は、海藻などにも含まれているが、深い地層から採取される古代海水である「かん水」から抽出、精製される。日本は通常、資源小国と考えられているが、ヨウ素に関してはチリに次いで世界第2位の生産量を誇る。

千葉ヨウ素資源イノベーションセンターによると、特に千葉県は世界中で利用されているヨウ素の約4分の1を生産しており、複数のヨウ素メーカーが生産拠点を置いている。

政府・自治体も普及に本腰、企業の製品化が鍵

岸田文雄首相は4月4日に開催された再生エネルギー関係の会議で、ペロブスカイト太陽電池について「2030年を待たずに早期に社会実装を目指す」方針を表明した。日本は大型の太陽光発電用の適地が少なくなっている中、政府は工場の屋根などに設置し、再生可能エネルギーの拡大を促したい考えだ。

横浜市は2月9日、ペロブスカイト太陽電池を活用した脱炭素社会を実現するため桐蔭学園と連携協定を締結。山中竹春市長は同日の会見で、近い将来に同電池が実用化されると「われわれのライフスタイルが大きく変わる可能性がある」と述べている。

宮坂教授は、実用化すれば電気代は、「大まかに言って、半分になる」と試算する。まさに良いことずくめの太陽電池だが、電池の耐久性(寿命)が課題として指摘されている。ただ、宮坂教授は、まだ製品化されていないので変換効率に加え、耐久性は現時点で「不透明」と語る。

すでに海外では生産販売を開始している企業があるが、日本では実証段階にとどまっている。宮坂教授は、日本企業に「目に見える形で、生産技術設備の建設に着手し、工場ラインを稼働する準備を早くしてほしい」と期待する。

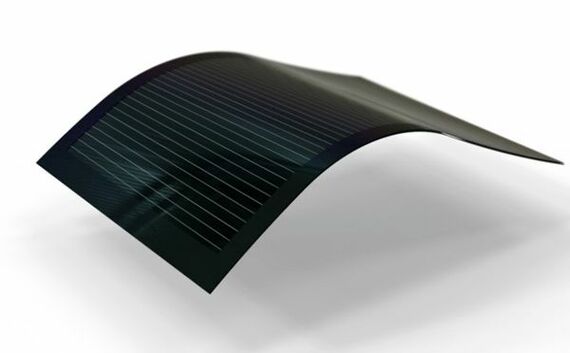

日本企業の中では、東芝がフィルム型の同電池で大面積(面積703cm²)のものとしては、世界最高のエネルギー変換効率16.6%を記録している。同社は、2021年度から政府のグリーンイノベーション基金に参画。効率や耐候性に対する性能向上、量産化に向けた製品の基幹技術開発などを進め、2025年度の実装化を目指している。

先ずは企業向けに、既存の太陽電池では設置できなかった工場などで、負荷に弱い屋根やビル壁面などへの設置を想定しているという。

日本はかつてシリコン製太陽電池の開発で先行したが、価格競争で中国に敗れ、撤退した苦い経緯がある。しかし、ペロブスカイト太陽電池は、非常に高度な技術やノウハウが必要とされ、他国が簡単に模倣出来ないので、「撤退はない」と宮坂教授は強調する。

日本には高い技術があり、主原料も豊富にある。あとは、生活に自然に溶け込むような製品を企業がスピード感を持って世の中に送り出し、普及するかが重要となる。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら