「今までどおりがラク」が阻む「校務の効率化」進めるコツ 働き方改革は急務だが、一つひとつ着実に

教員業務支援員による校務効率化を進めるポイント

子どもと向き合う時間を増やすこと、さらに授業の質向上につなげることは、働き方改革の大きな目標だ。そのために、教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)を活用する学校も増えている。

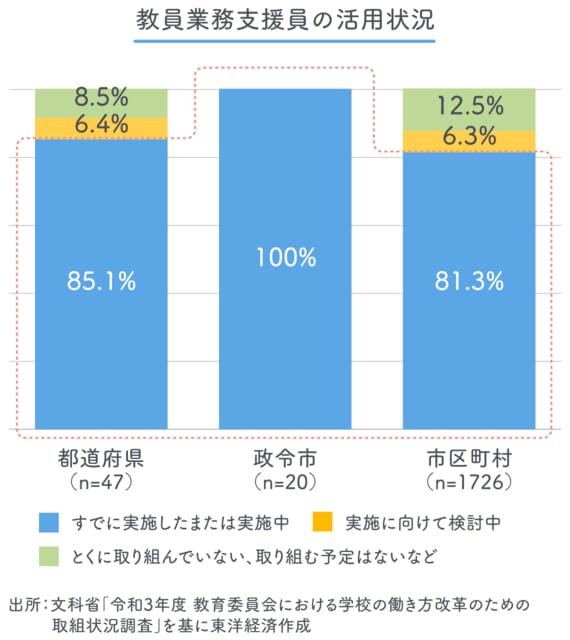

文科省の調査によれば、教師の業務の負担を軽減するために教員業務支援員をはじめとした支援スタッフの参画を図っている自治体は、全体では81.6%、都道府県で85.1%、政令市で100%、市区町村で81.3%となっている。

実際どのくらいの学校に配置されているのかはわからないものの、例えば千葉市では、積極的に活用していこうという指針が出されており配置が進んでいる。文科省の「学校における働き方改革フォーラム」では、パイロット校として2018年から教員業務支援員を配置する千葉県千葉市立加曽利中学校の例が紹介された。

加曽利中では、教員業務支援員に週4日8時30分から15時30分まで勤務してもらっている。担当する主な業務は、各教科のプリントや各種書類の印刷と配布、電話対応、アンケートの集計、採点の手伝い、教材作成の補助、消毒業務と幅広い。千葉市教育委員会が教員業務支援員活用の手引きを用意しているというが、すでに勤務歴が4年ということもありスムーズに活用が進んでいるようだ。

加曽利中では、頼みたい業務があれば依頼書に記入して教頭に提出し、それを取りまとめて教員業務支援員にお願いするフローにしている。「うまく活用を進めるポイントは、教員業務支援員のマネジメントにある」と話す教頭の米倉秀明氏が、教員業務支援員の日々の業務状況を把握するとともに、それぞれの先生方との関係性を築くことにも気を配っているという。

教員業務支援員により、これまで授業の空き時間や部活動が終わった後に行っていた業務がなくなり、先生たちは授業準備に時間を使えるようになった。実際「早く帰れるようになった」という声も上がっている。今となっては、「教員業務支援員がいないのは考えられない」(米倉氏)と言うほどで、校務の効率化が着々と進んでいるという。

このほかにも文科省では、業務ごとに校務効率化の事例を公表しており、導入効果や課題への対応の仕方、また取り組むことによりどのくらいの時間を削減できるかなどの目安も含めて「改訂版 全国の学校における働き方改革事例集」にまとめている。

全部で250ページにもわたるので、活用の仕方には一工夫要りそうだが、まずは自分の学校の課題を知ることから始めたい。どういう方法で解決するのが最適なのか、それぞれの教員がどのように考えているのかを把握しながら進めることは、その後の効果にも大きく影響する。自分たちに合うやり方はどんな方法か、管理職のリーダーシップの下、教育委員会と連携しながら一つひとつ着実に進めていきたいところだ。

(文:細川めぐみ、注記のない写真:マハロ / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら