「今までどおりがラク」が阻む「校務の効率化」進めるコツ 働き方改革は急務だが、一つひとつ着実に

ICTによる校務の効率化を進めるポイント

先月行われた文科省の「学校における働き方改革フォーラム」に登壇した福岡県久留米市立篠山小学校 校長の楢橋閲子氏は、「まず端末は、授業で使う道具という意識があり、自分たちの仕事を効率化するのにもいいということを周知するのが大変だった」と話した。だからこそ、端末の便利さを感じてもらうことが大切と考え、まずは率先して何でも自分でやってみたという。「よさを自身で感じるから、ほかの先生にも勧められる。活用が広がっていく」(楢橋氏)と言う。

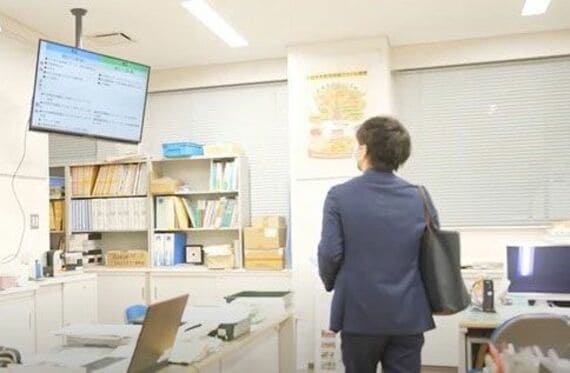

(写真:「改訂版 全国の学校における働き方改革事例集」〈文科省、2022〉より)

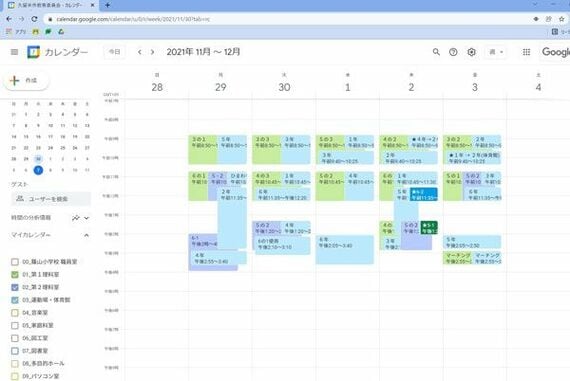

篠山小では、授業でも使っている「Google Workspace for Education」を用いて学校全体の情報共有を進めた。これまで紙やホワイトボードで行っていた月行事や週行事、毎日の伝達事項をスプレッドシートでクラウド上にアップし、職員室のモニターと各教員の端末からいつでも見られるようにしたのだ。

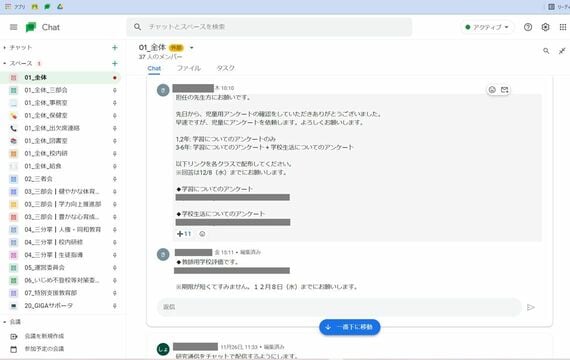

「心がけたのはシンプルでわかりやすいこと」(楢橋氏)である。例えば、児童の欠席連絡は、これまで職員室と各教室にあるインターフォンでやり取りしていたが、チャットに変えた。連絡があった児童や欠席理由をホワイトボードに書いて、それを写真に撮って共有しているという。特別なソフトを使う方法もあるが、形にとらわれずシンプルにすることで、誰でも使いやすいようにしようということだろう。

(写真:「改訂版 全国の学校における働き方改革事例集」〈文科省、2022〉より)

(写真:「改訂版 全国の学校における働き方改革事例集」〈文科省、2022〉より)

どんな業務をICTに移行したらよいか、最初に各教員にヒアリングしてから実施を検討することも大事だが、一度ICT化しても思うように効率化が進まない、また学校内に浸透しなければアナログに戻すという判断も時には必要だ。

楢橋氏は、校務効率化の目的を「子どもの教育に当たる時間を確保すること、先生方のプライベートの時間を大事にしてもらうこと」と話す。実際、篠山小では、こうした取り組みによって二度手間、三度手間になっていた情報共有の一元化や印刷業務の軽減に成功。教員が教室と職員室を往復することも減り、まさに働き方改革による変化を実感しているという。