コロナ禍以前から学校では演劇活動なども少なくなっていて、今の子どもたちは表現する場に恵まれていません。そんな背景からも、国語の授業で音読する際には、表現力が伸びるよう取り組んでいます。

例えば、物語の全体を理解できた段階で会話文を工夫して読むことに挑戦。音読した後に「どうして自分はそのように表現したか」という根拠について、みんなで考える機会を設定しています。

「あぁ、どうしよう」の「あぁ」を落胆するように読んだ理由について、「だって会話の前に『ため息をつきました』って書いてあったから」と根拠を言えるようにすることは、読解力の向上にもつながります。また、表現の根拠を1人では気づけなくても、仲間と考える機会があることで学べる子もいます。

それができるようになってきたら、地の文の表現も研究します。NHK for Schoolの「おはなしのくに」はお薦めですよ。さまざまな著名人が昔話を読む番組ですが、「地の文でもこんな読み方もあるんだ」というたくさんの発見がある。みんなで見てまねしてもいいですし、教師がお手本を示してあげるのもいいと思います。

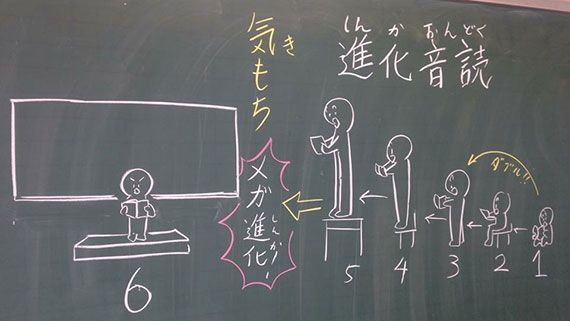

(写真:田中氏提供)

また、「音読発表会」など、成果を公表する機会も定期的に設けています。発表のやり方をはじめ、1人でやるか仲間とやるかなども自由。自分で選択・決定する機会を保障してあげると、みんな生き生きと頑張って取り組みます。

しかし、発表会当日にうまくいかない場合もあり、それだと「音読って楽しくないな」ということになりかねない。だから僕は、練習のプロセスを通してどう変わったかという「形成的評価」を大切にしています。

具体的には、僕の評価だけでなく、仲間からもポジティブな評価をたくさん得られるよう、練習の最後に途中発表をする共有の時間を取って、フィードバックし合うようにしています。

「もっとこうしたほうがいい」という助言がしんどい子も少なくありません。できていないことを指摘されていると受け取る子もいます。なので、ダメ出しではなく「ここがよくなったね」の積み重ねでお互い成長していこうという雰囲気を大切にしています。

そのために「ファンレター」を用いています。これは、相手のよいところや成長したところなどをポジティブな言葉で書いて届けるもの。書く負担感を減らすため、B5のコピー用紙の4分の1(B7)程度の小さなサイズにして取り入れています。

「前よりもよくなったところを見つけよう」と伝えていると、しだいに「毎日の練習が今日の音読によく表れていたと思います」なんて声も出てくるのですが、そういう仲間からの評価は教師に言われるよりもきっとうれしいものですよね。

こうして音読を互いに聞く機会を増やすと、日常的にも相手のほうを向いて話をしたり聞いたりするようにもなります。そういった姿勢は「あなたを大切にしていますよ」というメッセージになるので、互いを尊重し合う雰囲気も高まっていきますね。

(写真:田中氏提供)

日常的に取り組むと、地声が大きくなるのも音読のメリット。話し合いなどでせっかくいいアイデアを出しても、相手に声が届かないのではもったいない。地声が大きくなることで、話し合いもより活発になるし、クラスの雰囲気も明るくなっていきます。