仮想通貨「採掘」で大誤算、GMOとDMMが急転換 GMOは350億円の特損、上場以来最大の赤字へ

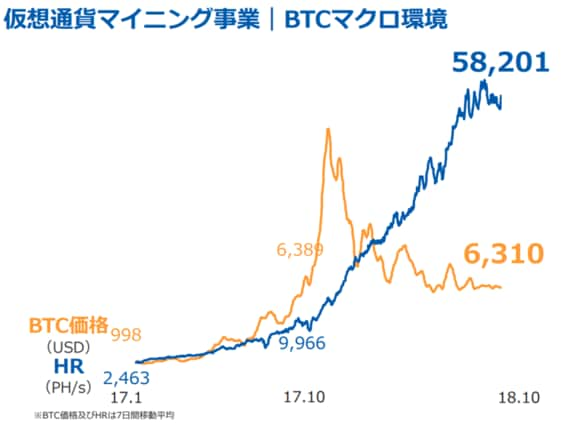

だが、この攻勢が裏目に出る。ビットコイン価格は昨年12月に最高値をつけた後、多少の上下はあるものの、右肩下がりとなった。直近の価格はピーク時の2割程度まで下落している。一方、マイニングを行う計算能力の総計「ハッシュレート(HR)」は全世界的に上昇し、競争が激化。つまり、ビットコインそのものの価格低下と掘り当てられる確率低下というダブルパンチで、事業環境は参入当初の見込みから大幅に悪化していったのだ。

これを受けGMOは今回、需要が縮小するマシンの独自開発・販売からの撤退を決定。半導体製造に際しては協力企業に最新鋭の専用ラインを設けるなど、投資が膨らんでいたため、撤退にあたって250億円という手痛い特損を伴った。自社マイニングも継続はするものの、事業構造を全面的に見直す。北欧より安価に電力調達を行える地域への移転を検討し、収益性の底上げを目指す。なお、仮想通貨交換所など同社グループ内で手掛けるマイニング以外の仮想通貨事業は今後も続ける方針だ。

DMMは金沢の大規模ファームから撤退

仮想通貨をめぐる事業環境変化のあおりを食うのは、GMOばかりではない。今年2月から金沢で大規模マイニングファームの運用を始めたDMM.comも、同事業から撤退することが東洋経済の取材でわかった。9月にはすでに撤退の意思決定をしたという。マシンの売却などの撤退作業は2019年前半にかけて行っていく。やはり「収益性の悪化が主要因」(会社側)という。

DMMは2017年9月に仮想通貨事業部を発足。10月からはビットコイン、イーサリアム、ライトコインなど、複数の仮想通貨のマイニング事業を始めたが、大規模なマイニングファームの運営は前出の金沢が初めてだった。当初の予定では、段階的に稼働を引き上げ、4月には約500平方メートルのフロアで1000台のマシンが動く様子をショールームとして一般公開する予定だった。

非日常的なマイニングの現場を利用者に生で体感してもらいたい――。そんな考えからファームの一部を一般公開したDMMだったが、これは6月には早々に中止した。セキュリティ確保が難しいと判断したためだ。海外では仮想通貨マイニングマシンの窃盗事件が後を絶たないうえ、DMM自身の金沢のファームでも「アポなしでユーチューバーがやってくるなど、不法侵入に近い事態も発生した」(会社側)という。

DMMは仮想通貨関連の別事業でも見直しを迫られた。同社傘下のネクストカレンシー社は12月25日、リリースに向け準備を進めていた仮想通貨取引アプリ「cointap(コインタップ)」の公開取りやめを発表。仮想通貨価格の下落やコインチェック事件を受け、同アプリがターゲットに定めていた初心者層の取り込みが難しくなったとの判断がある。

2018年初には熱狂の渦にあった仮想通貨市場だが、わずか1年で環境は激変した。一方で、仮想通貨の基盤でもあるブロックチェーンの研究開発や活用に関しては、攻勢を強める企業が増え続けている。新たな技術ゆえのビジネスの難しさは、2019年にも表出するかもしれない。

GMOインターネットグループの株価・業績 は「四季報オンライン」で

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら