では、統計的には雇用情勢が実際には良いのに、なぜ米国の中所得者層がトランプ氏を大統領選で熱烈に支持したのか。

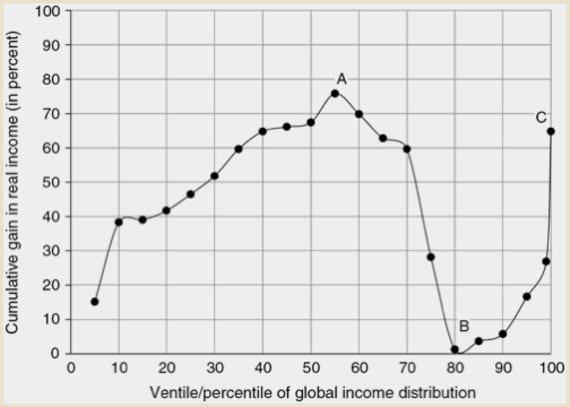

慶応義塾大学総合政策学部の神保謙准教授は、雇用そのものではなく、米国や英国などの先進国の中間層で募っている不満や滞留を指摘する。具体的には、神保准教授はエコノミストのブランコ・ミラノビッチ氏が示した「グローバル化の象のカーブ」(横軸を世界の人々の所得階層、縦軸を1998~2008年の所得の伸び率とする折れ線グラフ)を挙げる。

「象のカーブ」とは?

この「象のカーブ」によって、この間の所得がどう伸びたかを比較すると、最も所得変動がプラスに作用して勝者となったのは、新興国で台頭する中間層(象の背中)の所得と、先進国の富裕者層(象の鼻先)だった。それに比べ、先進国の中低所得層(象の鼻の付け根)の伸びはわずかにとどまり、実際、米国の実質賃金や家計所得の中央値は長期にわたり停滞が続いているという。

神保准教授は「最大の敗者は事実上、グローバリズムの恩恵を受けていない人々、つまり、先進国の中低所得者層の人々だった。彼らが現代のグローバリズムやそれを推進する政治に対し、最も強い形で異議申し立てをする手段こそがまさにブレグジットであり、米大統領選挙であった」と指摘する。

フォードやトヨタなど大手企業はツイッターなどでのトランプ大統領の攻撃を受け、血眼になって米国内で雇用を増やす計画を相次いで発表している。しかし、前述のように米経済はすでに完全雇用に近いところまできている。

そして、本来は、海外に工場を移した米企業に国境税などを課すのではなく、米労働者の生産性を技術革新などを通じて上げることしかない。労働者が、安い生産コストで、より良い製品を製造しなくてはいけない。高い生産コストで、劣悪なものを米国内で売るなら、米国の消費者がツケを払うことになる。

今は国際分業や国際協業の時代だ。それぞれの国際競争力を踏まえて、シリコンバレーはITの新興企業、バングラデシュはアパレル、と分業している。経済学者のリカードの比較優位の理論にもあるが、得意な分野で勝負するのが当たり前だ。これに対し、トランプの政策は「移民を排斥せよ」とか「国境に壁を作れ」といった感情レベルの政策にしかなっておらず、これではグローバル主義の是正も格差社会の是正もおぼつかない。大型法人減税や金融の規制緩和も、富裕層をさらに利するだけで、格差社会が広がる可能性が大きい。

神保准教授は「(トランプの経済政策は)短期的に成功するかもしれない。株価は上昇し、雇用は改善し、多くの労働者がトランプ政権による変化を肯定的に受け止めるかもしれない」と指摘するものの、長期的には行き詰まる可能性を示した。「自由貿易の制限がもたらすのは、物価の上昇や生産性の低下。中長期的に考えると、米国の製造業や中間層はトランプ政権のせいで大きな負担を長期的に抱え込むことも考えられる」(神保准教授)。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら