幻に終わった「山形の私鉄」、岡山で眠る電車の謎 戦後に地方で相次いだ「国鉄並行私鉄」計画とは?

蔵王高速電鉄の免許申請はすんなりとは進まなかったらしい。発起人に名を連ねた高湯の住民の手記によると、当初は本線の山形―上ノ山間のみ建設することを考えていた。

しかし「認可を得る可く請願書を提出したが、却々許可が出ず、その間色々手を尽して見たが、一行捗らない。そこでこれを詮索して見ると、鉄道沿線であるため許可出来ぬことが判明した」(『蔵王今昔温泉記 伊東久一覚書』、1973年3月)という。

ここでいう「鉄道」とは国鉄の奥羽本線のことだろう。蔵王高速電鉄の本線はやや離れているとはいえ奥羽本線に並行するルート。既設の鉄道路線に並行する計画を国に申請した場合、戦前は却下されることが多かった。需要に対して供給が過剰になり、共倒れになるおそれがあるためだ。

「支線の追加」で認められた計画

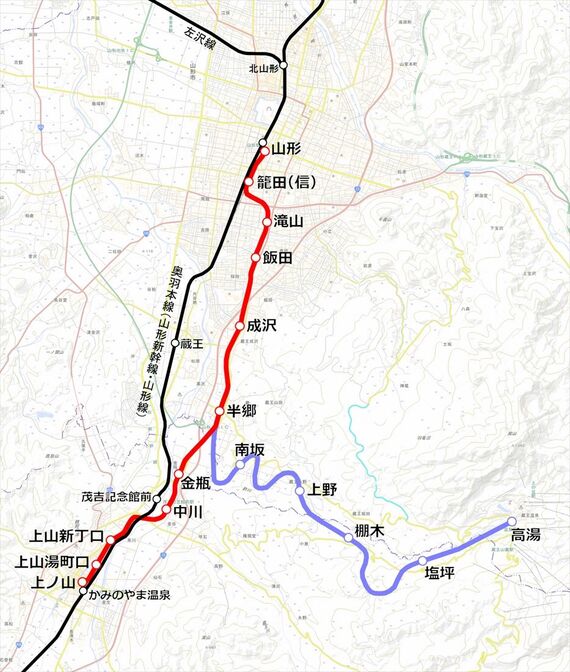

しかし『蔵王今昔温泉記』によると、発起人は「そこで高湯温泉迄延ばせば許可になると判った」とし、本線の途中で分岐して高湯に延びる支線の計画を追加する。これなら途中で合流するものの、「山形―高湯」と「上ノ山―高湯」を結ぶ2本の路線を整備する形になり、奥羽本線の純粋な並行路線とは言い難くなる。

こうして蔵王高速電鉄の発起人は1948年5月7日、本線と支線の地方鉄道免許を取得。翌1949年4月には会社を設立した。しかし蔵王高速電鉄は結局、奥羽本線に並行する山形―上ノ山間の本線を第1期線、支線の半郷―高湯間を第2期線と定め、まず本線を整備することにした。7月に本線の工事施行認可を受け、10月から工事に着手している。

ただ、免許を取得するために支線の追加が本当に必要だったのか、やや疑問に感じる。このころ、蔵王高速電鉄だけでなく国鉄線に並行する地方私鉄の計画が各地で相次いで計画され、実際に免許を受けた鉄道もあったのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら