「東ドイツの超特急」よみがえらせたファンの執念 朽ちた車両を動く状態に、目標は「国際列車運行」

1960年代に入り、東ドイツ国鉄は国際運行も可能な特急列車の開発に乗り出した。当時、いわゆる西欧諸国はすでに多くの幹線が電化されていたが、資金的に裕福とは言えなかった東ドイツ国内は非電化区間が多く残っていたこと、また当時の技術では複数の電圧に対応した車両を製造するのは困難であったことから、電車ではなく気動車が採用された。

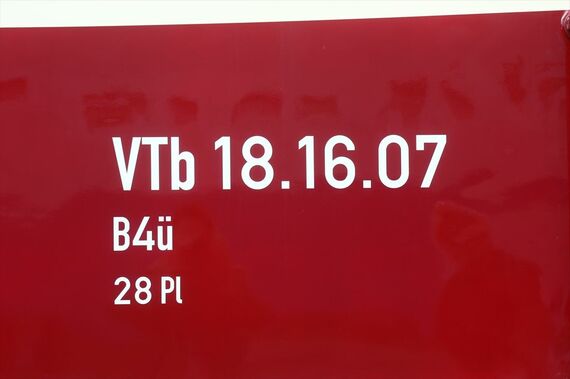

VT18.16型を製造したのは、東ドイツの主要鉄道車両メーカーとして国内外へ多くの鉄道車両を供給したVEB ワゴンバウ・ゲルリッツで、1963年に先行試作車がデビューした後、1965年から量産が開始され、4両編成8本が製造された。

最初に付けられた形式であるVT18.16型とは、「編成出力1800kW/最高時速160km」から付けられている。実際にはこれは試作車のスペックで、量産車のエンジンは編成で2000kWにパワーアップしているが、形式はそのまま流用された。形式の頭に付くVTは、Verbrennungstriebwagen(ドイツ語で内燃式車両)から取られている。

特殊構造の「ボンネット型」特急

ドイツでは第二次世界大戦以前の1938年に、技術者フランツ・クルッケンベルクが設計し「クルッケンベルク型高速鉄道車両」の愛称で知られた試験車、VT137型155号機が試作された。この車両の特徴は編成の前後に配置された動力車で、運転室を屋根付近に配置したボンネット構造を採用し、ここにエンジンなどの機器類を配置。いわゆる動力集中方式で、2両の動力車が客車を挟む編成となっていた。

戦争によってこの車両の導入計画は中止されたが、戦後に東西ドイツで基本コンセプトを継承したVT18.16型とVT11.5型が誕生した。VT11.5型は、有名な国際特急TEE用として、ドイツ連邦鉄道(旧西ドイツ)が導入した車両である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら