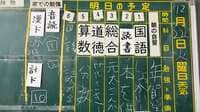

教員が熱意を持って語る授業を通して、学生は知らなかったことを知り、さらにもっと知りたいという興味を持つ。まさに学びと心が起動し、学問への扉を開く一歩となっているようです。

社会課題を解決しイノベーションを起こすプロジェクトの機会が充実

香川大学ならではの取り組みが、香大生の夢チャレンジプロジェクト。学生の自主性、積極性、創造性等を高め、学生生活の活性・充実に資するとともに、大学や地域・社会の発展に貢献することを目的に、学生が行う魅力的・独創的なプロジェクト事業を支援しています。

経済学部で行われてきた地域活性チャレンジプロジェクトが、今では全学部に広がり、学生は県内のありとあらゆる地域に出て、地元の人と触れ合いながら、どうやって地域を再生していくのかを考えて、具体的なプロジェクトに落とし込んでいきます。

(写真:香川大学経済学部 西成典久氏提供)

「入学偏差値と卒業生の活躍度のギャップが大きいのが香川大学の学生の特徴だ」と岡田氏。在学中にこうした取り組みを十分経験することで、社会に出てから活躍する底力が身に付くのでしょう。

地方国立大学の使命の1つが地域への貢献ですが、香川大学の取り組みは、地域活性と学生自身の成長の両方を可能にするプロジェクトになっているのです。

「採ってよかった」と社会から評価

2025年の「企業の人事に聞いた卒業生が活躍している大学調査」で東大は全国20位、香川大学は22位でした。

また、2020年の「企業の採用担当者からみたイメージランキング」では、旧帝大が並んでいて、東大は4位ですが、「採用を増やしたい大学」では香川大学が全国4位に入っています(日本経済新聞社・日経HR「企業の人事に聞いた卒業生が活躍している大学調査」)。

入学時偏差値ではトップ大学と20くらいの差がある学生が、社会に出てから「採ってよかった」と評価されるようになるのです。これは、教育の成果の表れと言えるのではないでしょうか。

「学生が持っているポテンシャルを引き出していく自信はある」と岡田氏も胸を張ります。全学上げての取り組みが、こうした成果を生んでいるのは間違いないでしょう。

VUCAの時代に求められているのは、失敗を恐れずにチャレンジをし、新しい価値を創造していく力です。そのような社会の変化とともに教育も変化が求められ、中等教育では総合的探究の時間が必修になり、盛んに主体性を育むプログラムが行われています。

一方、大学ではいまだに従来型の授業が多数を占めているのが現実です。大学選択においても、偏差値には表れない教育の中身を見定めていくことが大切だと感じました。

(注記のない写真:岡田氏提供)

執筆:教育ジャーナリスト 中曽根陽子

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら