大人数でもアクティブラーニング型授業で成果を出す仕掛けとは

しかし、高度な専門性を持った教育を行う大学では、まだまだ一方通行の講義型授業が多いのが現状です。

その理由を「高度な専門性を持った教育機関では、まず知識を入れることが重要であり、対話型の授業では講義時間が減り内容が薄くなるという教員の思い込みがある」と岡田氏は指摘します。

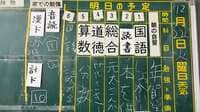

(写真:筆者撮影)

岡田氏自身も、以前は講義型の授業をしていましたが、自身が担当する大人数の授業で、講義とアクティブラーニングを組み合わせた授業に変えて検証を重ねた結果、学生の理解度、成績共に講義型を上回り、リアクションペーパーでも学生の能動性が確かめられたのです。

その経験から、授業デザインをしっかり作ることで、授業の質は担保でき、学生の学びに向かう姿勢もむしろ向上することがわかったそうです。

カギとなるのが、専門知識に裏付けられた課題設定ができるかどうか。授業の終わりに「今日の授業のことをグループで話してみて」というような、よくある簡単なグループワークでは、雑談で終わってしまうことが多く、功を奏しません。

実際、高偏差値の大学でも、このような授業が行われていて、アクティブラーニングを疑問視するという声も見かけますが、そのような浅い内容にしないためには、教員の専門知識に裏付けられた、その日の授業と深く関連づけられた課題設定が、教員と学生の生産的なやりとりを生む重要なポイントなのです。

こうした検証を積み重ね、現在香川大学では新任教員全員がアクティブラーニング型授業についての研修を受けており、大学全体でアクティブラーニング型授業が広がっています。これが学生の主体性を育む1つの理由です。

学び心を起動するカリキュラム改革

学生の学びへの能動的姿勢を育むもう1つのポイントが、カリキュラム改革です。

まず、2022年度から初年度教育として全学生共通の入門科目「学問への扉」を実施しています。この科目群のコンセプトは「新入生の学び心の起動」で、大学の探究的学びへの動機付けと履修における自己選択力をつけることを目的に開講されました。

従来型のカリキュラムでは、入学後いきなり履修科目を決めなくてはならなかったので、どうしても「ラクに単位が取れると聞いたから」「学部の先生が教えているから」といった理由で科目を選択しかねない状況がありました(多くの大学生がそのように履修科目を決めている現状があるのではないでしょうか)。

そこで、「学問への扉」では、学問的視点やアプローチの仕方を学ぶと同時に、幅広く学ぶことへの面白さを実感することを目的とした「越境する学問」など入門科目が設定されています。

「越境する学問」とは、人文・社会・自然科学それぞれ分野の違う複数の教員が、同じテーマに関する授業をリレー形式で行うオムニバスの分野横断型授業科目。学生からは「直接関係ないと考えていた学問に触れることができてよかった」「さまざまな分野の教員の話を一度に聞ける機会になった」という感想が寄せられ、「関連分野についての基礎的な知識が得られた」という肯定的な評価が得られました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら