一棟丸ごと「アクティブラーニング型」授業の教室に改装

香川大学が本格的にアクティブラーニングに取り組み始めたのは、2014年です。最初は少人数教育で実施していましたが、大学教育は大教室での授業が多いので、300人規模の授業でも検証し一定の効果は実感していました。

しかし、既存の教室ではやれることにも限界があります。そこで大学教育を本格的に変えるという強い意志を持って、経済学部の講義棟を一棟丸ごとアクティブラーニング型の総合教育棟(DRI棟)に改修することにし、概算要求を申請。2018年に通常国会で総額3億1500万円の改修費用を調達することができました。

(写真:筆者撮影)

国立大学で研究棟ではなく教室棟の改修費用として当初予算で認められるのは本当に珍しいことだそうです。「これは香川大学のそれまでの取り組みと、大学教育改革への本気度を評価いただいた結果だと思っています」と岡田氏。

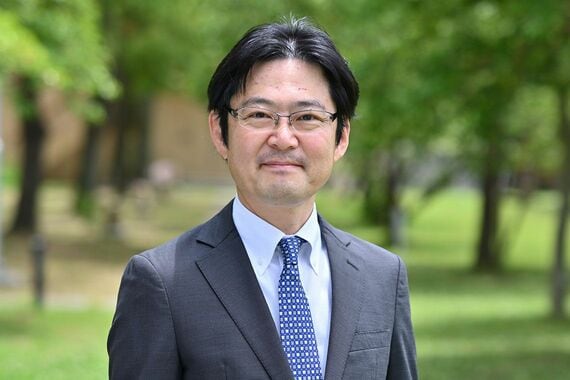

香川大学 経済学部教授、大学教育基盤センター長(2025年10月1日就任予定)

1997年 東京大学大学院経済学研究科修士課程を修了。1999年 東京大学大学院経済学研究科博士課程を退学し、香川大学助手として赴任。以後、2000年 カリフォルニア大学バークレー校客員研究員や、2004年 東京大学社会科学研究所客員助教授を兼務した後、2011年から香川大学経済学部の教授となる。2025年10月から、同大副理事(教育担当)、大学教育基盤センター長

(写真:香川大学広報課提供)

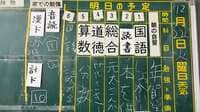

まず改修で取り組んだのは、各教室の教壇・教卓を外しフラットにしたこと。これにより教員は学生の中で自由に動き回れるようになり、学生との関係もフラットになり、双方向の対話が生まれやすくなります。また階段教室の階段部分を除いて、すべての教室の机と椅子を可動式にし、一部の教室は壁面をホワイトボードにし、講義や討論に応じて書き込みや投影を可能にするなど、アクティブラーニング対応の仕様としました。

ICT環境も、単焦点プロジェクター、大画面スクリーン、複数画面投影可能なシステム、正面側面切り替えスイッチャーを取り付けたことで、授業内容の共有や外部のリソースの活用などが容易になりました。

(写真:筆者撮影)

(写真:筆者撮影)

このように環境を整えたことで、大学全体で双方向型授業が当たり前に行われるようになっていったのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら