とはいえ、学校側に落ち度があっても、あまりにも一方的に責めたてるなど、言い方や態度がひどいケースもある。個人的な印象論とはなるが、私も自分の子どもが何かひどい目にあったら、カッとなりやすいだろうなとは思う。

また、当初は子ども同士のちょっとしたトラブルだったものが、いつの間にか親同士のもめごとになっていて、にっちもさっちもいかなくなっている。子どもたちはケロっとしているのに、親同士が解決できない。だから学校が仲裁せざるをえない、なんてことも各地で起きている。

よく考えてみれば、学校は多様な子どもたちと保護者を相手にしている。仮に児童生徒数が500人の学校であれば、(ひとり親家庭や祖父母もいる家庭などさまざまだが)ざっと、保護者は1000人いる。99%の保護者とは何もこじれなくても、仮に1%の保護者が攻撃的な言動や理不尽な態度をとるようになると、10人と粘り強く付き合うことになる。これは相当キツイ。実際、以下のとおり、精神疾患で病む先生は増え続けている。

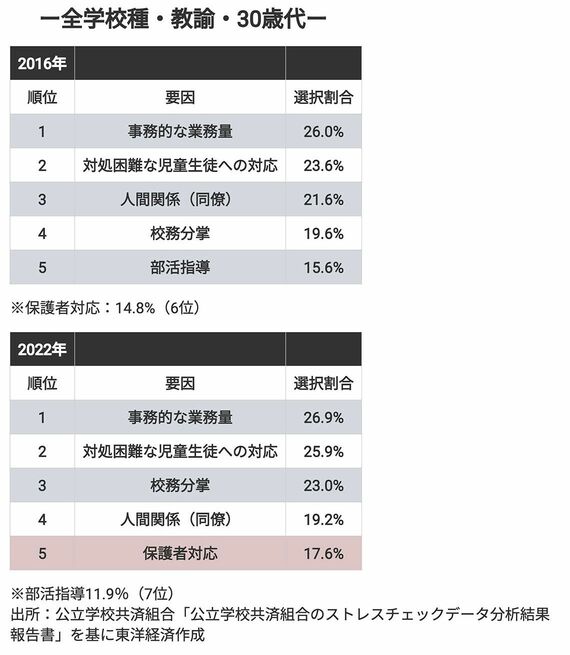

とりわけここ数年休職者の増加が大きいのは20代、30代の比較的若手なのだが、20代、30代の教員のうち、高ストレス者の要因としては「対処困難な児童生徒への対応」「事務的な業務量」に加えて、「保護者対応」が上っている(ストレス要因を回答者が2つまで選択する調査)。

しんどいときには早めに休むことも大事なので、休職が悪いとは限らないが、休職者を減らすためにも、保護者との関係づくりは最重要課題の1つだ。

異常事態(事故対応)を学校、教育委員会任せでよいのか?

この難題、どうしたらよいだろうか。各校ですでに行っていることが基本にはなる。学級担任1人に任せすぎず複数人で対応する、こじれた場合は実際に会って話し合うなど、チーム対応だ。

教員の精神疾患の事案、最も深刻なケースでは自死に至る事案では、保護者対応そのものに加えて、職場で支えてくれる人がいなかったケースなどが多く報告されている。

また、ケースバイケースのところはあるにせよ、多くの事案に共通する技術や有効な方法もある。関連する書籍もかなり出版されているが、研修をしたり、グッドプラクティスを全国的に共有したりする必要性は高い。

ただし、これらでうまく事がおさまらないケースも多い。元小学校教員の鈴木邦明さん(帝京平成大学)は、「通常と特殊(異常)な場合を見分けて対応することが大事」と述べる。通常時の対応としては、傾聴することなどは大切なのだが、相手が特殊な場合(重い精神疾患、ストレス発散、金銭の要求など)は、通常時と同じ対応をとると、収拾がつかなくなるときも多い。

それに、学校の先生は保護者向けのカウンセラーでもなければ、精神科医でもない。クレーム対応のプロでもない。特殊な場合では、心理カウンセラー、医師、弁護士など、事案に応じて専門家の支援を早期から受けることも必要だ。交通事故のときには警察と損保会社が入る。当人同士だけで示談するのはまれだ。信頼の置ける第三者が必要なときに応援に来られる環境をつくるのは、教育委員会の責務だと思う。

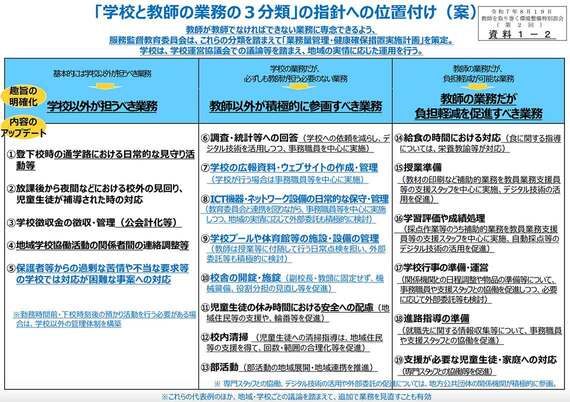

こうした学校現場の大変さは文科省もわかっているようで、直近の中央教育審議会特別部会でも、「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応」については、以下の一番左、「学校以外が担うべき業務」と仕分ける案を示している。

とはいえ、文科省案では不十分なところもある。「教育委員会が直接苦情等に対応する相談窓口の設置や、学校が弁護士等の専門家を活用できる環境の整備等により、教育委員会等の行政機関の責任において当該苦情及び要求等に対応できる体制を構築すること」となっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら