今年も残りわずか。毎年12月になると、学校の先生たちと話をしていて、「さっさと、やめるか、減らしたらよいのに」と思うことがある。通知表のことだ。

通知表は通信簿、あゆみなど、さまざまな名称があるが、法的な規定、根拠はないので、廃止することも可能だ。中学校や高校では、高校・大学入試の調査書(内申書)の関係もあって、なくすことは難しいが、小学校はかなり自由がきく(私は内申書の必要性も問い直したいと思っているが、別の機会に議論したい)。

実際、通知表が長年ない小学校もあるし、最近なくした学校もいくつかある。もしくは、廃止はしないが、年1回に減らしたり、所見欄(児童の活動の様子やよさをコメントする欄)を簡素化したりする例も、全国的に少しずつ広がっている。今回は、小学校の通知表について考えたい。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

タイパが悪い?通知表作成に十数時間

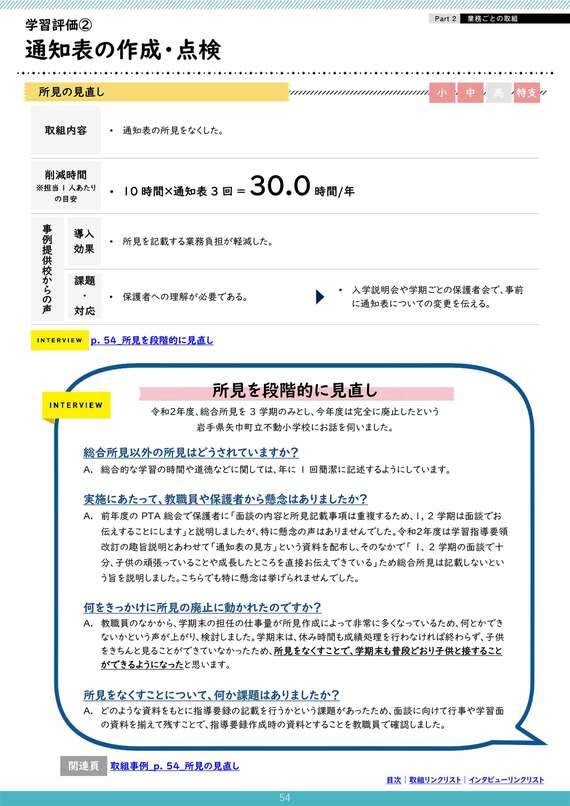

通知表の見直しが議論になっているのは、教員にとって、そうとう負担が重いからだ。ラフな推計だとは思うが、所見の作成で、1学期あたり10時間くらいはかかっている(1人の教員当たり)、と文部科学省の事例集では見積もっている。道徳や総合的な学習の時間、またトータルの総合所見の欄はコメントを書くのが一般的で、大型書店では例文集がたくさん売られている。

出所:文科省「全国の学校における働き方改革事例集(令和5年3月改訂版)」

おそらく調査がないので、私が小学校教員らに聞いた経験値にすぎない話になるが(学校や教員によってもう少し違いはあるだろうが)、通知表の作成には、評価のもととなる情報の収集や整理を除いて、「1人の児童当たり30分では済まない」と言う人が多い。

少なく見積もって仮に30分だとしても、30人児童のクラスでは15時間だ。3学期制で毎回コメントを書くとなると、×3で45時間要していることになる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら