一人っ子政策廃止10年の中国、育児手当・幼稚園無償化で《出産容認から"支援"に舵》。"産み控え"の氷河期世代、日本と異なる事情とは?

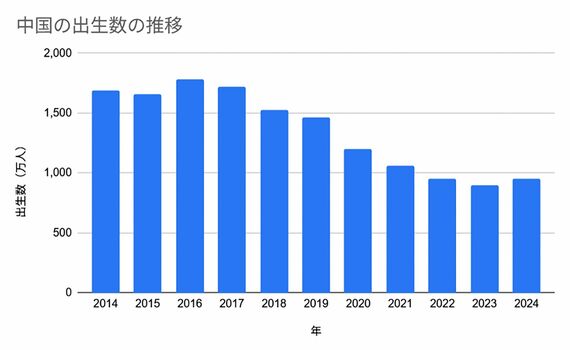

ところが政策効果が見えないどころか出生数は減少を続け、2021年に第3子の出産を容認しても出産減に歯止めはかからず、出生数は2022年に1000万人を割った。

2024年の出生数は8年ぶりに増加に転じたが、ゼロコロナ政策終了と、出産に縁起が良いとされる辰年だったという2つの特殊要因が追い風になったと分析されている。そのため2025年の出生数は大幅に減少するとの見方がもっぱらだ。

当初は出産を「許容」するスタンスだった政府は「奨励」に移行し、ついに「支援」のカードを切ることになった。

「中国で最も若い」深圳の異変

第3子出産が容認された2021年以降、自治体レベルでは若い世代の出産を促すための現金給付の導入が広がった。

しかし多くが2人目以降の子どもへの支給で、かつ制度を導入した自治体の大半が物価や給料の低い中小都市や農村だったため「教育費や生活費が高い大都市では焼け石に水」との見方が支配的だった。

潮目が変わったのは2023年、一線都市の深圳市が育児手当の導入を発表したことだ。自動車大手のBYDや通信機器メーカーのファーウェイが立地し、「中国で最も住民の年齢が若い都市」と言われる深圳だが、若者のキャリア志向が高いが故に急速な少子高齢化が進んでいた。

深圳市の育児手当は少額ではあったが、1人目の子どもも対象としていた。政府は2人目、3人目の出産を奨励したが、同市は若者が「1人目の子すら躊躇する」現状を直視したのだ。

筆者はこのとき、「育児手当が今後の少子化対策のスタンダードになる可能性が高い」と指摘した。

しかし中国政府が全国的に導入するまでには2年を要した。なぜ今になったのか。2つの理由が考えられる。

1つ目は、経済や社会を「規制」で支配してきた中国政府が、個人の出産は規制ではコントロールできないとようやく気づいたからだろう。

そもそも一人っ子政策という規制を解除すれば女性が喜んで出産すると楽観視していたわけだが、そうならなかった。時が経つにつれ、中国の若年女性は1人目の出産にも消極的だということも浮き彫りになった。

出産適齢期とされる20~30代は、一人っ子を前提とした社会で育ち、上の世代とは全く異なる価値観を持つ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら