全員がタブレットを閉じるまで待つとなると、一部の生徒が反抗するたびに授業を中断しなければなりません。そのため教員も、『この子はもう仕方ない』と妥協せざるを得ないわけですが、ほかの生徒からすれば『なぜあの子だけ怒られないの?』と不満にも思うでしょう。非常にさじ加減が難しいのです」

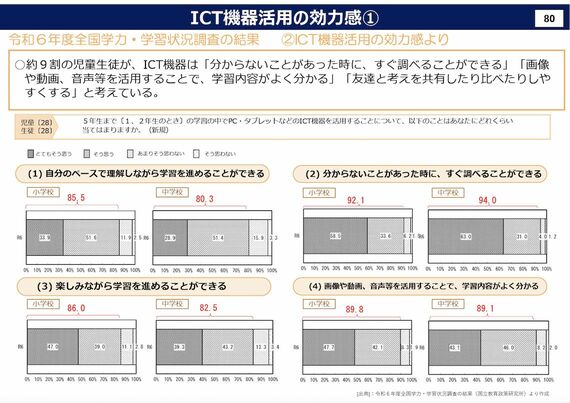

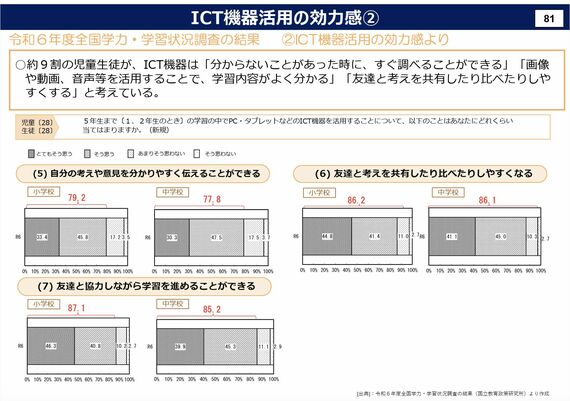

一方で、川嶋さんはタブレットを活用するメリットも重々承知している。個々のペースで必要な資料にアクセスでき、意見の集約や共有もスピーディー。画像や音声でアウトプットすることもできる。タブレットを制限するのではなく、あくまでデジタル活用のメリットは最大限に活用すべきというのが川嶋さんの意見だ。実際、「令和6年度 全国学力・学習状況調査」の結果を基にした文部科学省の資料を見ても、ICT機器の効果については一定の評価がある。

「AIツールを活用すれば、それぞれの進度や理解に合わせて何度でも教えてくれるし、『わからなくて恥ずかしい』と気にせずに済みます。また、教育現場は必要以上に『先生のオリジナリティ』を求めるあまり、教員を消耗させがちです。よい教材はどんどんシェアしたり、既存のものをアレンジしてもいいはずで、デジタル活用は教員の疲弊を防ぐチャンスに溢れているとも思います」

学力低下がデジタル学習の弊害だとして、アナログ回帰を求める声もあるが、川嶋さんの話を聞くと、必ずしも従来のアナログ環境が教育の最適解だとも言えないようだ。学校現場が、タブレット端末やデジタル技術とどのように付き合うか。タブレット学習が既に走り出している今、現場の出来事にいま一度目を向け、考え直す必要があるのではないか。

(文:藤堂真衣、注記のない写真: ocsa / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら