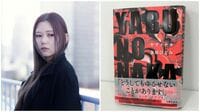

〈インタビュー〉金原ひとみさんが「性加害の告発」を小説の主題に。「自分が感じた違和感は許すべきものではなかったんだと気づく」

今何が起きているのか、どういう思想と思想がぶつかり合って、どういう変化が起きて、これから自分たちはどこに向かおうとしているのかということを、俯瞰して体系的に見えるようにしたいと思ったときに、加害者側の視点はマストでした。

――物語の軸である「10年前の性的搾取の告発」のように、時代が変わってから声を上げられることもあります。一方で、「過去に許してしまった」ことで怒りが増幅されている部分もあると感じます。

時代の空気の中で黙らされていたというのはすごく屈辱的なことです。声を上げなかったのは自分の意思というより、社会の意思だったと言えます。

ようやく言えるようになったときは、当時の痛みだけでなく、沈黙してきた時間分の痛みがこもったものとなる。過剰になってしまったり、燃やし尽くしたいという気持ちが強くなってしまったりするのは当然のことだと思います。

個人の中に抱えきれない痛みは社会の問題

――旧ジャニーズ事務所やフジテレビの問題など性加害の告発が相次いでいる現状をどのように捉えていますか。

告発した側が糾弾されたり立場を奪われたりするという、絶対にあってはならないことが続けられていて、すごくもどかしいものがあります。

個々の事件や告発が作品に直接影響したわけではありませんが、告発がこんなにも頻繁に起きていて、さらに告発が実を結ばず、きちんとした対策が取られていかない現状を目の当たりにした中で、高まっていったものはありました。

私自身は告発をしたことはないので軽々しくは言えませんが、どこかでこれはもう自分の中に抱えておくのが不可能であると感じたときに告発につながるのではないかと思います。

個人の中に抱えきれない痛みは、もはや個人的なものではなく、社会の問題として考えていくべきです。

詳報記事はこちら

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら