ポイントをまとめておきましょう。

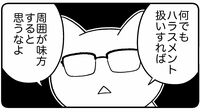

「やる気はあるのか」などの精神論だと抽象的すぎて相手に伝わらないだけでなく、「ハラスメント」と言われかねません。強い言い方ではなくても、「本当は言いたくないんだけどさ……」「別に私はいいんだけどね……」など、つい余計な言葉を加えてしまいがち。このような曖昧な「気持ち」を伝える言葉は、あまり意味がなく、かえって部下を動揺させてしまいます。

まずは「業務の範囲は◯◯です。○日までに仕上げてください」などと、事実をしっかり伝えましょう。やらなくていい理由を議論するのではなく、「どうしたらできるのか」にフォーカスを当てて対応します。

部下がきちんと業務を遂行できて初めて、権利を主張することができるのだということを伝えてあげることも大切です。

必要以上に配慮することで、上司が追い詰められることのないようにしましょう。

揚げ足を取られないためにも、人格否定表現は使わないようにしましょう。

研修でよく、「人格否定表現ってどういうことかわかりますか」と問いかけると、「バカとかですかね」などという答えが返ってきます。「バカはダメだけど、アホならいいような気がします」と言う人も。

やんわりとしたニュアンスならいいのかというと、そういうわけではありません。

バカもアホも人格否定表現です。

たとえば仕事が遅い人に「のろま」と言うこともそうです。「のろま」というのは、その人自身を表現する言葉です。もしも仕事を早く仕上げてほしいと思うなら「のろま」と言う前に、「○日までに○○を仕上げてください」「期限に間に合うように仕上げてください」など、どの仕事を、どのくらい早く進めてほしいという事柄に対して要求するべきです。

「のろま」はNGで「仕事が遅いね」はOKなのかというと、そういうわけでもありません。仕事が遅いかどうかは、上司の感覚であり、事実ではないこともあるからです。非常に線引きが難しい面もありますが、その人自身を表現するようなネガティブな言葉を使わないこと。それがハラスメントと言われないコツです。

上司にはハラスメントを防止する義務がある

ハラスメントには、結果責任ではなく防止責任です。

上司には、部下に対して、また職場環境に対して安全配慮義務というものがあります。

そもそも安全配慮義務は、昭和30年代にできたルールです。たとえば、仕事中に事故に遭ってケガをしないように段差をなくしましょうとか、照明を明るくしましょうとか、空気の入れ替えをしましょうなどといった、物理的な環境に対する安全配慮のことです。

それが現代になって、物理的なことだけでなく、心のケアや人間関係なども安全配慮義務の中に含まれるようになりました。

安全配慮義務とは、言ってみれば職員が働きやすいように配慮するということです。

でも、いくら配慮しても、問題は起きてしまうものですし、ゼロにすることは不可能です。それでも「安全配慮義務をしていた」という大義名分があれば、責任は免れます。それが、結果責任ではなく、防止責任の意味です。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら