そもそも源内に絶賛されたことが、本書をまとめるにあたって、どれだけ南畝の力になったことだろうか。

かの芥川龍之介は『羅生門』を同人誌に発表するも反響は得られず、それでも諦めずに書いた『鼻』という作品で、夏目漱石から高く評価されることになる。

芥川はそのときの心情を、自身の生涯を振り返った『或阿呆の一生』で、こんなふうに表現している。南畝も同じ気持ちでいたことだろう。

「夜は次第に明けて行った。彼はいつか或町の角に広い市場を見渡していた。市場に群がった人々や車はいずれも薔薇色に染まり出した」

源内にはいつまでも見守ってほしかったに違いないが、それは叶わぬことだった。二人が知り合ってから23年後、源内は殺人罪で逮捕されて牢死することになるからだ。

源内牢死、その後……

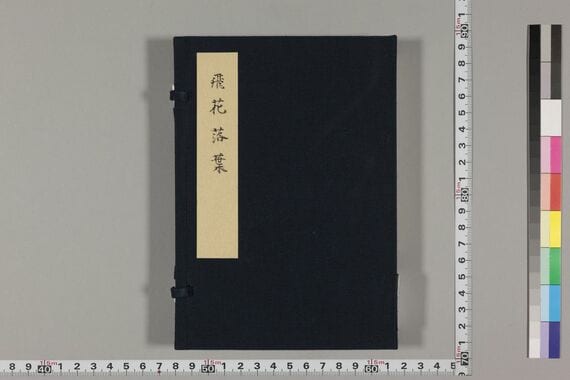

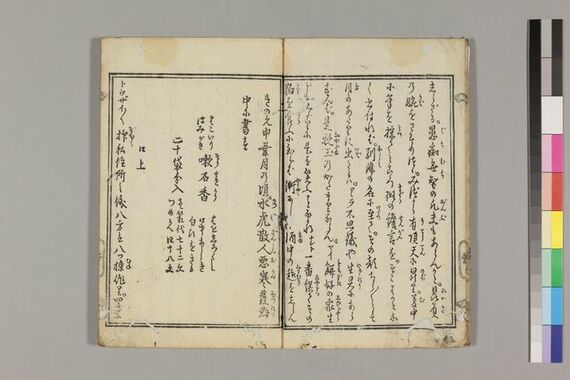

源内の死から4年後、南畝は源内が残した引札文、つまり広告の札を収集・編纂。源内のキャッチコピー集である『飛花落葉』(ひからくよう)を出版している。

恩人の作品を後世に残すために、何か自分にできることはないか。南畝はそう考えたのだろう。

そして、自身が源内に激賞されて励みなったことも南畝は忘れなかった。のちに黄表紙が多数出版されるようになると、その評判記、つまりレビュー本として『菊寿草』『岡目八目』を刊行。黄表紙の作者とその作品が、世に広く知られるきっかけをつくった。

そして南畝は『岡目八目』で、江戸時代を代表する戯作者・山東京伝を見出すことになるのだった。

【参考文献】

『大田南畝』(沓掛良彦著、ミネルヴァ日本評伝選)

松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』(講談社学術文庫)

鈴木俊幸『蔦屋重三郎』 (平凡社新書)

鈴木俊幸監修『蔦屋重三郎 時代を変えた江戸の本屋』(平凡社)

倉本初夫『探訪・蔦屋重三郎 天明文化をリードした出版人』(れんが書房新社)

洲脇朝佳「寛政期の歌麿と蔦屋重三郎」(『國學院大學大学院紀要』文学研究科 2019年 第50号)

小沢詠美子監修、小林明「蔦重が育てた「文人墨客」たち」(『歴史人』ABCアーク 2023年12月号)

山本ゆかり監修「蔦屋重三郎と35人の文化人 喜多川歌麿」(『歴史人』ABCアーク 2025年2月号)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら