「男子を伸ばす授業」と「女子を伸ばす授業」の違いは?数学に見る「別学」教員の驚きの工夫 男子は独自検定で競争、女子は科目横断で協働

男子の「競争心」を刺激してゲーム感覚で切磋琢磨

今では偏差値60越えの男子難関校としてその名が定着している本郷中学校・高等学校。実は、30年ほど前までは偏差値50に満たない学校だった。そんな本郷が進学校化に舵を切ってから始まったのが、今や本郷名物となっている「本数検」だ。

本郷中学校・高等学校 教諭

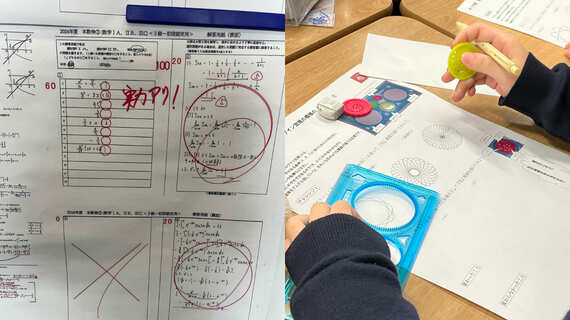

(写真は筆者撮影)

「本数検」は同校の数学教員たちが編み出した本郷独自の数学検定。長期休暇明けに行われ、中学1年生から高校3年生(私立文系を選択する一部の生徒は2年生)までの全生徒が参加する。得点に応じて「級・段」が認定される仕組みだが、年々生徒たちのレベルが上がっており、当初「初段」までだった最高位は現在「参段」まで設けられているという。

同校の数学科教諭の野村竜太氏に話を聞くと、教員たちがいかに生徒たちを観察し理解しているかがうかがえる。検定誕生にまつわるエピソードと、裏側にある工夫を紹介しよう。

野村氏によれば、「本数検」の始まりは今からおよそ25年前。それまでは、夏休みと冬休み明けに「宿題テスト」をやっていたという。しかし、宿題を確認するだけのテストに対して、生徒のテンションはイマイチだったそうだ。もっと生徒たちが燃える、やる気が起きるテストにできないかと考えた結果生まれたのが、「本数検」だった。

「得点によって級が上がる昇級制にすれば、ゲーム感覚で喜んで取り組んでくれるのではないか、と思ったのが始まりです」

ビジネスの場面でも、男性と女性の性差による違いが取り上げられることがあるが、よく知られるのは、「男性は競争を好み、昇進欲が強い人の割合が比較的高い傾向にある」という説ではないだろうか。実際に海外でも日本でも、「男性は競争本能(競争意欲)が高い」という結果を表す研究がいくつかなされている。

「男子は競争が好き」という性別による特性のほか、生徒の学力を伸ばす視点では競わせ方にも工夫がいるようだ。野村氏は、点数や偏差値で他人と自分の成績を比べる相対評価ではなく、設定された基準に達すれば合格がもらえる絶対評価にしたかったと話す。

「本郷の中で学年順位の成績が何位、というのは学校の外に出たら何の価値もないと生徒たちには話しています。同じクラスの友達と競って自分が何点上だったとか、ランキングが何位上だったとか、そういう競争を楽しむのではなく、分からない問題を教えてもらったり、分かる問題を分からない人に教えてあげたりして学校全体で生徒同士が互いに高め合ってほしいと思っていました」

データを蓄積すれば、進路指導にも活用できる

点数ではなく「昇級」で競うというスタイルは、本郷の教育方針にうまく合致した。

生徒のためを思って作り始めた検定だったが、野村氏は構想の途中で副産物が生まれる可能性も感じていたという。中学3年以降の本検定では、あえて全学年分の問題を配布しており、飛び級を狙って上学年の問題にも挑戦できる。それぞれの生徒が各級を取得した学年と、その後の進路を紐付けたデータを蓄積すれば、それが本郷独自のビッグデータとなり、進学指導にも役立てられる。

例えば、中学3年生で初段を取得した生徒が、その後どのような大学に合格したかを分析すれば、逆算して現在校生の指標の1つにできるのではないかということだ。実際にデータ化すると、やはり初段以上を取得した生徒は、名だたる国公立大学に現役合格しているケースが多かった。