「男子を伸ばす授業」と「女子を伸ばす授業」の違いは?数学に見る「別学」教員の驚きの工夫 男子は独自検定で競争、女子は科目横断で協働

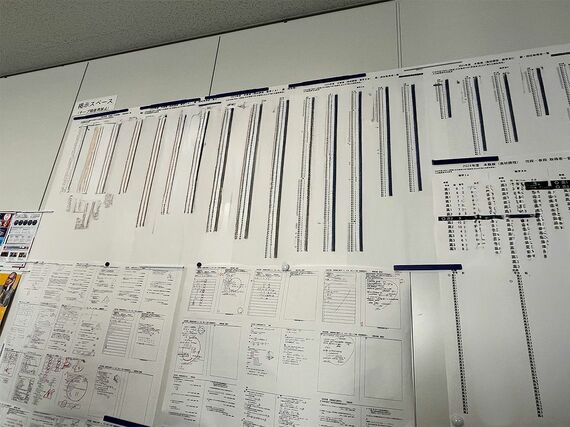

この事実には、生徒のほうも敏感だった。検定合格者の名前は、取得した級・段と共に廊下に貼り出されるが、上位の級を取った先輩たちの進学先を見て、目標にする下級生が出てきた。ある年には、部活で先輩に及ばずレギュラー入りを果たせなかった後輩が、「本数検」では勝ちたいと頑張り、先輩より上の級を取得。見事リベンジを果たしたのだという。

(写真は筆者撮影)

さらに、頑張りを認める場として朝礼での表彰も実施。参段を取得した生徒を成績優秀者として表彰するほか、前回から大幅に級を昇格させた生徒を最優秀敢闘賞として表彰することにした。こうした良質な競い合いで、生徒がお互いに磨き合う雰囲気が作り上げられているようだ。

(写真は筆者撮影)

「教員が先回りして勉強させるのでは、大人に与えられたものをこなす学習になってしまいます。そこで本数検が始まってからは、新中学1年生と中学2年生の合同授業もするようになりました。毎年、先輩の2年生から、入学したての1年生に1対1で、定期テストの準備方法や本数検について勉強のアドバイスをしてあげるのです。学年を超えた交流を含めて、生徒どうしのアドバイスのバトンは今後も繋ぎ続けていきたいです」

本郷がここ最近で都内屈指の難関校へと変化した背景には、生徒同士が切磋琢磨する校風づくりがあったのだ。

「科目横断授業」で好きな教科と組み合わせ親しみやすく

間もなく創立100年を迎える女子伝統校の田園調布学園中等部・高等部では、ユニークな科目横断の授業を行っている。

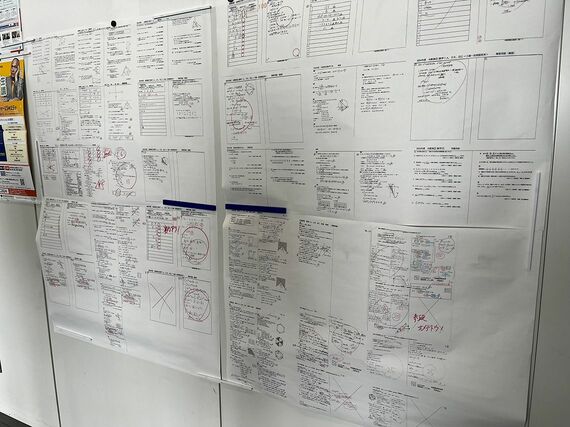

「美術×数学」の授業にお邪魔すると、生徒たちにはデザイン定規(大きめの穴の歯車の中に小さな歯車を噛ませて回すことで、幾何学的な模様を描ける定規)が配られていた。教員が「まずはくるくると回して使ってみてください」と声をかけると、生徒たちは一斉に歯車を回しながら模様が生まれる様子を楽しんでいく。

田園調布学園中等部・高等部 教諭

(写真は本人提供)

その後、教員が「これにはどんな法則があると思う?グループで話し合ってみよう」と促すと、すぐさま意見の出し合いが始まった。この教科横断型の授業を開発したのは、同校数学科教諭の細野智之氏だ。実は同授業は、東京理科大学が行っている『算数/数学・授業の達人』にて最優秀賞(2019年度)を受賞している。一見接点がなさそうにも思える美術と数学だが、一体どのようにして生まれたのだろうか。

「数学の反比例の単元では、教科書に歯車の回転数と歯の数の関係性について記載があります。当初はYouTube上の動画を見せたりしていましたが、生徒たちはどうもイメージしづらそうに見えたのです。そこで思いついたのが、デザイン定規を使った授業でした」

理数進学にも強いイメージがある田園調布学園だが、意外にも、小学生の時に算数が好きだった生徒の割合は低いという。細野氏は、中学で数学が嫌いにならないよう、楽しんでもらえる授業を作りたかったと話す。美術は好きだが数学は嫌いなど、教科にはそれぞれ好みがあるが、好きな教科と組み合わせれば授業に楽しさを見いだしやすくなる。好きな要素が少しでも足されることで、苦手意識を和らげる効果も見られていると細野氏は語る。

(上段左から)風鈴、リボン、扇風機、(下段左から)三つ編み、紙風船、花火

(画像は細野氏の資料より)

美術のほかに、サイコロの出た目に従って作曲しながら確率を学ぶ「音楽×数学」、定規とコンパスだけを使ってオリジナルの家紋を作図する「歴史×数学」、数列の和の計算を使ってリボ払いについて学ぶ「家庭科×数学」の授業などが開発されている。使う教具も、前述のデザイン定規以外にもさまざまなものがあるという。