「男子を伸ばす授業」と「女子を伸ばす授業」の違いは?数学に見る「別学」教員の驚きの工夫 男子は独自検定で競争、女子は科目横断で協働

(画像は細野氏の資料)

(画像は細野氏提供)

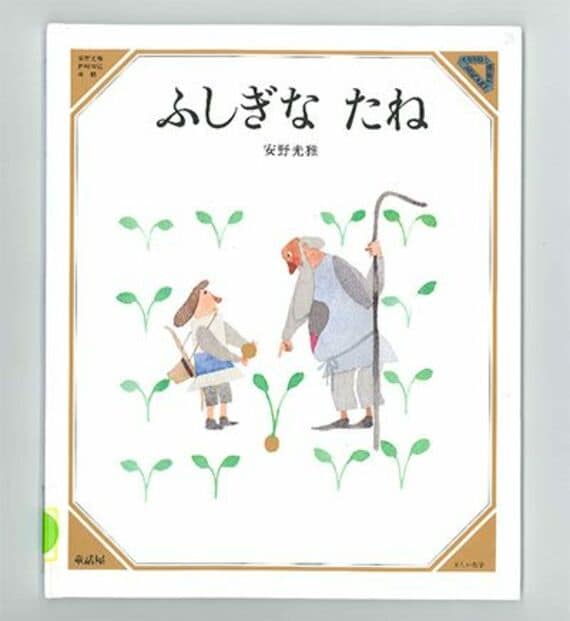

時には、授業の導入に絵本を使うこともある。例えば、安野光雅の『ふしぎなたね』(童話屋)だ。作中の「ふしぎなたね」は、1粒食べると1年間はお腹が満たされるが、地面に埋めて育てれば、1年後に2粒の種を収穫できる。2粒のうち、1粒食べてもう1粒を埋めれば翌年も2粒収穫できるが、2粒とも埋めて翌年4粒を収穫して、1粒だけ食べて残りの3粒を植えると、翌年はどうなる…?と、話が続いていく。

「これは、数列の単元の漸化式で計算することができます。この絵本を読み聞かせして、今からやろうとしている式を使えばn年後の種の個数がわかるんだよ、とイメージしてもらうのです。これがもし男子生徒だったら、絵本の読み聞かせに食いつくかどうか……。女子生徒だから、興味関心を刺激できているような気もします」(細野氏)

女子校で20年間の数学指導歴を持つ細野氏は、女子生徒を数学嫌いにさせないための知恵をいくつも持っている。細野氏の経験では同校の場合、1人よりもグループで問題に取り組ませるほうが向いているという。その際、グループは気心知れた同級生が良いと考えているそうだ。前述の本郷中学校・高等学校のように上級生が下級生に教える手法は、女子校では難しいかもしれないと話す。

女子の場合は、失敗しても大丈夫だと安心できる状況において学びが伸びやすく、そうした空間作りが大切になるそうだ。また、いきなり難しい問題を提示して挑戦させるよりも、スモールステップを踏んで段階的に着実に解いていける感覚をつけてもらうこともポイントだと言う。

「競争より協働が向いていることも、女子の学びの特徴でしょうか。同じ方向を向いて、みんなで頑張る団体戦の形式が好まれることが多いのです」

そのため、個々人に順位をつけたりクラス対抗にしたりはせず、あくまで同じ学年はチームとして、今の自分を乗り越え成長してくことを目標にするなど、なるべくリアルタイムでの競争を避けるように工夫しているそうだ。「あまり目立ちたくない」という意識が強い傾向もあるため、同校では定期テストの結果も順位を出さず、個人の点数と分布表(50点から60点のゾーンに何人いる、など)しか出していない。

田園調布学園の卒業生は、「女子校なので異性の目を気にせずに生活できて良かった」と口にすることが多いそうだが、中学生女子は異性に限らず、周りの目すべてが気になる面もあるのだろう。だからこそ、安心できる仲間と空間が大切になると、細野氏は語った。

今回2つの学校に聞いた教授法には、男子校・女子校はもちろんながら、男子と女子が共に学ぶ共学校にとって役立つ知恵も隠れているのではないだろうか。

(注記のない写真:筆者撮影)

執筆:ジャーナリスト 宮本さおり

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら