「教員として持つべき姿勢を、厳しくも愛情をもって指導してもらいました。とくに、『生徒と話すときは、必ず四半世紀先を見据えなさい』と教えられてからは、『子どもたち1人ひとりがどんな人生を歩むのかを常に考え、導くのが教員だ』と解釈して仕事にあたるようになりました。そのおかげで、私は教員という仕事に面白さを感じましたし、今でも情熱を持って取り組めています。新任から3年間は、校長がそうしたメンターの役割を担うことで、教員の質はずいぶん変わるのではないでしょうか」

児童生徒の「四半世紀先」見据えた指導すべき

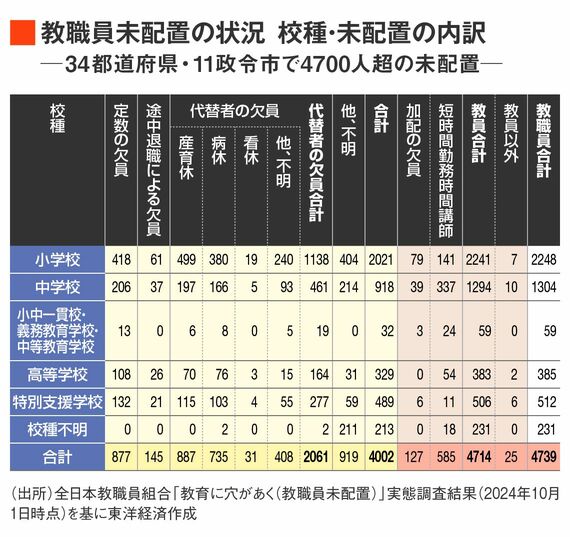

実際、新任の教員にとって現在の学校は過酷な環境だ。教員不足はますます深刻化しており、全日本教職員組合の調査結果(※2)によれば、2024年10月1日時点で、調査に回答した34都道府県11政令市だけでも4739人の未配置があった。さらに、未配置の総数は同年5月から5カ月間で約1.38倍に増え、事態は収束どころか拡大している。

欠員が出ている中で、新任教員をじっくり育成する余裕はないのも現実だろう。初任者研修こそあれど、配属されればすぐにクラスを持たされ、入学式・始業式から早速保護者とのやりとりも始まる。校長からの十分な指導が受けられなかったとして、学級崩壊を防ぐために教員個人でできることはないのか。豊島さんの回答は、「ホームルームを大切にする」というものだった。

「朝と帰りのホームルームで3分ほど時間を取って、自分の思いを語ります。それに対して子どもたちに意見を聞くことで、先生と子どもたちとの間にコミュニティが形成されるのです。私は『小さな共同体づくり』と考えていますが、これによりコミュニケーションが活性化し、いじめなども起きにくくなると感じています。ちなみに冒頭で話した、学級崩壊をしてしまったクラスには、ホームルームがありませんでした」

この回答の肝は、教員が人として児童生徒と向き合う時間をつくるべきだということだろう。もちろん、これだけでいじめや不登校が解決するとは限らないし、すべての教員に一律にマッチするわけでもないだろう。しかし、子どもたちが四半世紀後に生き抜く社会は、人と人がつながって形成されている。それを踏まえれば、校長も教員も、児童生徒に対して1人の人間としてじっくり向き合えているか、今一度振り返ってみることは決して無駄ではないだろう。

(文:高橋秀和、注記のない写真:吉野秀宏 / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら