少子化でも首都圏では中学受験率は増加傾向

中学受験が過熱しています。首都圏模試センターによると、首都圏の中学受験者数は2023年までに9年連続で増加し、2024年はわずかに減ったものの、国立・私立中を受験した小学6年生の割合は18.12%で過去最高となりました。

また、2025年入試の受験者数も、小学6年生の模試の受験者数から昨年同様5万2000人を超えて高止まりとなりそうという予測が出ています。今後首都圏の小学生の数は減っていきますが、最近の小学生の保護者が、中学受験と中高一貫教育に向ける期待は大きくなっていることがわかります。

受験者数が増えたことで、人気の中心は中堅校といわれる偏差値50前後の学校に移ってきています。

この表は、首都圏模試センターが2024年7月に実施した模擬試験を受けた6年生が、志望校として名前を入れた学校の志望者数の総数を前年度同月の数字と比較したものです。首都圏模試センター取締役教育研究所長の北一成氏いわく、「各学校の人気傾向がダイレクトに反映されている」データです。

中学受験の世界を知らない人からしたら、あまりなじみのない名前も交じっているかもしれませんが、学校取材を続けてきた立場からすると「やはりこの学校は伸びてきたな」と思う学校名が多数あります。そういう学校に志望者が集まっているということは、何がなんでも偏差値上位校を目指すという価値観から、教育内容を吟味して学校を選ぼうという人が増えている表れとも言えるでしょう。

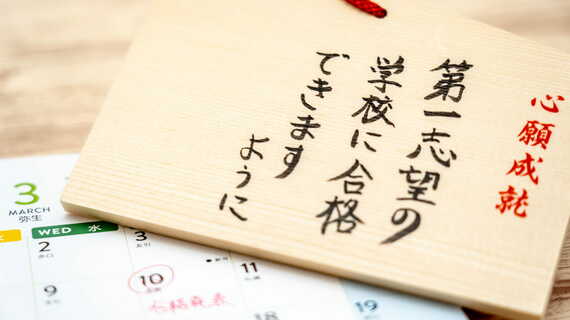

その一方で、首都圏では約5人に1人が中学受験を目指す状況になっているだけに、中堅校の偏差値も上昇傾向にあり、入試を目前にして、つらく苦しい“受験沼”に落ち込んでいる受験生と親も多いのではないかと危惧しています。

受験沼にハマり苦しむ親子続出「ハマらない」ための受験軸

私は、これまで20年間にわたって200校以上の学校を取材し、2万人以上の受験生と親に接してきました。なぜ、よかれと思って始めた受験なのに、子どもだけでなく親も「受験沼」にハマってしまうのでしょう。

教育ジャーナリスト/マザークエスト代表

小学館を出産で退職後、女性のネットワークを生かした編集企画会社を発足。「お母さんと子どもたちの笑顔のために」をコンセプトに数多くの書籍をプロデュース。その後、数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして紙媒体からWebまで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。「子育ては人材育成のプロジェクト」であり、そのキーマンであるお母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。著書に『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)、『子どもがバケる学校を探せ! 中学校選びの新基準』(ダイヤモンド社)、『成功する子は「やりたいこと」を見つけている 子どもの「探究力」の育て方』(青春出版社)などがある

(写真:中曽根氏提供)

一つには、中学受験が「レールを敷くのは親、走るのは子ども」という二重構造になっていることが原因です。中学受験で、実際に受験をするのは子どもです。でも、受験のレールを敷き、サポートするのは親の役目。一度走り出すと、子どものためと思いながら、やはり「偏差値」に振り回されたり、思うように上がらない成績に落ち込んだり。日々入ってくるさまざまな情報に敏感になってしまい、家族間ですれ違いが起き、なんのために受験しているのかわからなくなっていく……。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら