生駒市が独自の人材バンクで「講師不足」解消、従来の登録制度と何が違う? ターゲットを明確にした「広報戦略」も奏功

LINEを活用、「最初に履歴書提出」をやめた

「病休、産休、育休などで正規教員の欠員が出ても、ここ数年は、県教委から代替講師が配置されない状況が続いています」

そう語るのは、生駒市教育委員会事務局 教育指導課 教育政策室 主幹の杉山史哲氏だ。2023年2月の段階では、市内小中学校で10名の欠員が発生。各校の校長たちは、個人的なつながりも含めて知り合いに片っ端から電話をかけて代替講師を探したが、見つからなかったという。

生駒市教育委員会事務局 教育指導課 教育政策室 主幹

(写真:生駒市教育委員会事務局提供)

講師を探す学校現場の負担が見過ごせない状況となり、市教委は同年2~3月と7~8月に「就労相談会」を開催。小中学校への就労を希望する参加者1人ひとりと40分以上かけて面談した。計103名の参加があり、面談でのヒアリングを基に学校とのマッチングを図ったところ、常勤講師8名、非常勤講師9名、特別支援教育支援員14名、スクールサポートスタッフ3名、小学校高学年専科加配非常勤7名を補充できた(2024年3月末時点)という。

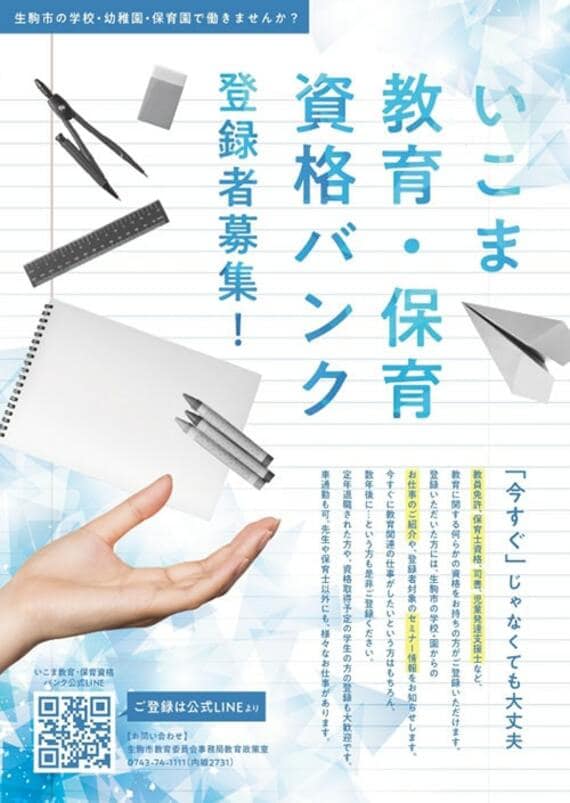

成果はあったが、市教委も人手不足のため丁寧な面談を継続するのは難しかった。そこで、2024年2月にICTを活用してスタートしたのが、独自の「いこま教育・保育資格登録バンク」(以下、バンク)。教育現場で働きたい登録者と、小中学校(小中一貫校を含む19校)と保育園・幼稚園・こども園(11園)の仕事をマッチングする独自の人材バンクだ。

登録希望者はまず、公式LINEアカウント経由で指定のフォームに教員免許などの資格の有無や種類、勤務可能な時間や時期といった自身の情報を登録してもらう。登録後は、市教委が電話で簡単なヒアリングを実施。すぐに現場に入れそうな人は市教委との面談、学校(園)長との面談に進み、配置が決定するという流れにしたのだ。

登録者数は、2024年11月7日時点で139名(幼稚園・保育園も含む)、2日に1人程度のペースで登録があるという。

「以前の講師登録では、最初に教育委員会の窓口に来て履歴書を提出してもらう必要がありましたが、ここのハードルを取り除いたことが登録者を増やした大きなポイントになっていると思います」(杉山氏)

登録者の属性は、9割が女性で、30代後半~60代が大半を占める。30代後半~50代前半の女性は、「子育て中のため、近所の学校で時短や非常勤なら働ける」という人や、「子育てが落ち着いたからまた学校現場で働いてみたい」という人がほとんどだ。60代女性は、定年退職しており「30分以上の通勤や常勤はしんどいけれど、近所の学校で非常勤であれば働ける」という人が多い。

「子育て中の女性」と「退職女性」をターゲットに広報

実は、就労相談会を始めるときからこの層をターゲットにして広報を展開したと杉山氏は明かす。

「生駒市は大阪市のベッドタウンという土地柄、大卒女性の比率が高い。そのため、教員免許を持っている子育て中の女性や退職した女性は多いだろうと仮説を立て、コンビニ、スーパー、ドラッグストアなどにご協力いただき、市内約200カ所に登録募集ポスターを貼りました」(杉山氏)

(写真:生駒市HPより)

ポスターには「『今すぐ』じゃなくても大丈夫」いうコピーとLINEのQRコードを入れて、気軽に登録できるようにした。実際、狙いどおり、ポスターやチラシを見て登録した人が大半だった。