実践の経営学を探究する井上達彦教授がディープテックを訪ね、ビジネスモデルをとことん問う。世界に羽ばたくイノベーションの卵に迫る。

井上:御社は人工肉に代表される細胞培養ビジネスをされていますが、エコシステム構築にも取り組んでおられますね。

羽生:細胞培養での食料生産は、科学技術の観点以外にも、政治経済の観点、人文芸術の観点など多方面に及びます。経済の論理だけで推し進めても健全な形にならないと感じたので、グローバルに発達してきたバイオエコシステムも参考にしつつ、国内でもエコシステムを作るべきだと思いました。

大まかにいうと、3つの機関と団体で多面的に進めています。 その最も尖った部分はShojinmeat Projectという有志団体で、同人誌の売り上げなどで運営されています。

DIYで細胞肉、ウェブで生中継

井上:Shojinmeat Projectは「バイオ技術の研究開発と細胞農業の社会コミュニケーション活動を特定の大学や企業に属さない立場で行う、市民科学の有志団体」と紹介されています。

羽生:もともと社会人としての常識が大嫌いで、当時の2ちゃんねるで10代を過ごして人格ができちゃったんです(笑)。培養肉に取り組み始めたときも「DIYで培養肉ができたら面白いな」と思って、言うなれば、細胞培養のビットコインみたいなものを目指しました。

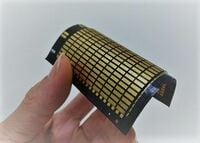

Shojinmeat Projectでは、微量ながらも自宅で培養肉を作る方法などもWebや同人誌で公開しています。DIYで細胞培養してそれをウェブで生中継するなど、同人コミュニティーでないとできない情報発信もしています。

細胞農業や培養肉をテーマにしたSF作品がヒットすれば、理解が進む。だからアーティストを支援する活動も行っています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら