夜間や早朝の留守番電話対応も、今では半数以上の自治体で導入されているが(文科省「令和4年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」)、ほんの5〜6年前までは、「そんなことやっていいのか?」「保護者からクレームにならないといいけど」というのが多くの教職員や教育委員会職員の反応だった。時間で仕事の区切りをつけるという考え方があまりなかったためだ。

こうした学校や教育行政の考え方、慣習は、180度とまでは言わないものの、大きく変わりつつある。ここ数年でほとんどの自治体で勤務時間(在校等時間)をICカードなどで管理するようになった(市区町村の93.3%、前出文科省令和4年度調査)。

時短が目的化している、楽しくない「働き方改革」

だが、「残業を減らせ、勤務時間を短くせよ」というかけ声は、教育委員会や校長・教頭から頻繁になされるようになったものの、当の教職員にとっては、残業抑制や時短プレッシャーが強まるばかりで、ストレスフルだ、という声も少なくない。

仕事が減らないのに、また児童生徒のために重要な仕事は多いのに、「早く帰れ」とか「優先順位をつけて仕事をしましょう」と言われても、「どうしたらよいというのか?」というわけだ。

こうした背景には、多くの自治体や学校で、時短が目的化していることがある。現に、ほぼすべての都道府県・政令指定都市の教育委員会が学校の働き方改革についてプランをつくっているが、ほとんどの場合、メインの成果指標は在校等時間の短縮(平均値ないし時間外が月45時間以内の比率もしくは80時間以内の比率)である。

働き方改革や業務改善、ワーク・ライフ・バランスの推進などと言われても、結局、勤務時間が短くなったかどうかだけで判断・評価されるなら、教職員の多くにとっては、何のためなのかがピンと来ないし、楽しくない。各地で勤務時間の過少申告、虚偽申告が起きているのも、背景は同じだ。

そのうえ、「先生方の意識改革が必要です」などという精神論、あるいは他責的な言葉が教育委員会や校長から幾度となく主張されるものだから、多くの教職員にとって、働き方改革というのは、やらされ感が募るものになっている。「改革疲れ」な状態だ。

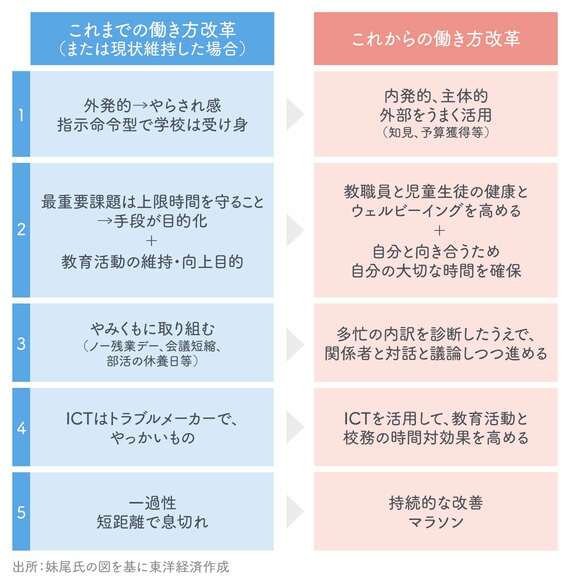

ほかの問題も含めて、これまで(あるいは現状維持)の特徴とこれからのあるべき姿を比較したものは、下記のとおり。

昔と比べて、働き方はどこが、どう変わったのか

冒頭の質問にも関連するのだが、時短が目的化していくのは、在校等時間のトータルの数字だけを追いかけており、多忙の要因をきちんと観察・診断できていないことが、根っこの問題として存在する。

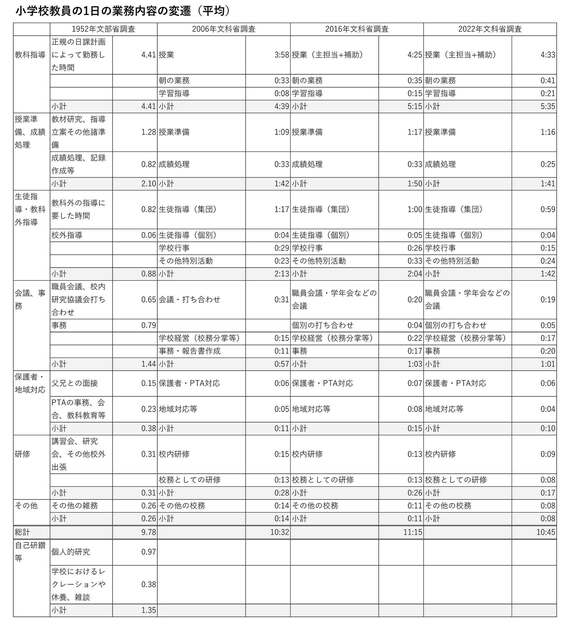

長時間勤務の実態の内訳、要因を見ていくうえで、とても参考になるデータがある。文科省が実施した教員勤務実態調査だ。毎日30分ごとに、どんな業務をしたのか記録していくものなので面倒だが、徹底している。直近の2022年実施の速報値が少し前に公表された(関連記事)。

06年、16年にも勤務実態調査は実施されているので、ここ15年余りを比較してみよう。また、昔すぎると感じられるとは思うが、1952年にも文部省(当時)は勤務実態調査を実施しているので、参考値として掲載しておいた(下の図、平日1日当たり)。ここでは小学校教諭のみを対象とする。

注)1952年調査の数値は60進法の処理がされていないが、そのまま転記した。

総計には1952年調査での個人的研究、レクレーション等を除いている。

出所:井深雄二「教員の多忙化と教育財政ー教職員定数問題を中心に」(雪丸武彦・石井拓児編著『教職員の多忙化と教育行政ー問題の構造と働き方改革に向けた展望』福村出版、2020年)を参考に筆者作成。ただし、2006年、22年の調査データを筆者において加えたほか、一部の分類を変更している。1952年調査データは総務省自治大学校所蔵『戦後自治史関係資料集第4集 地方税財政制度』(丸善、DVD版、2017年)の「義務教育職員の標準定数に関する算定基準試案参考資料」による。06年、16年、22年のデータは文科省「教員勤務実態調査」の資料(平日1日当たり、教諭のみ)を基に作成。22年は速報値

無料会員登録はこちら

ログインはこちら