先日、Twitterで少し話題になっていたのは、大分市が市立小中学校の学級担任らに公用携帯を支給して、夜間などの時間外であっても保護者からの電話に対応可能な体制にしているという話だ。「教員は24時間対応ではない」「こんなことをしていたら、教員志願者が減る」といったコメントが寄せられていた。

一方で、修学旅行をはじめ校外学習などのときに、公用携帯があったほうが便利なのは、よく理解できる。おそらくほかの自治体の先生は、私用携帯で業務上の連絡をしているところが多いのではないか。公用携帯があっても各校に1台だけといった例もある。

たかが携帯の話。されど、である。日本の学校にとって、「公」と「私」のすみ分けがそう簡単ではないことを象徴しているように私には思えた。言い換えれば、学校、教職員は、勤務時間外のことや学校管理外のことに、どこまで世話をするのか、責任を持つのかという問題でもある。今日はこのテーマについて少し掘り下げてみたい。

学校の電話対応は何時までOK?

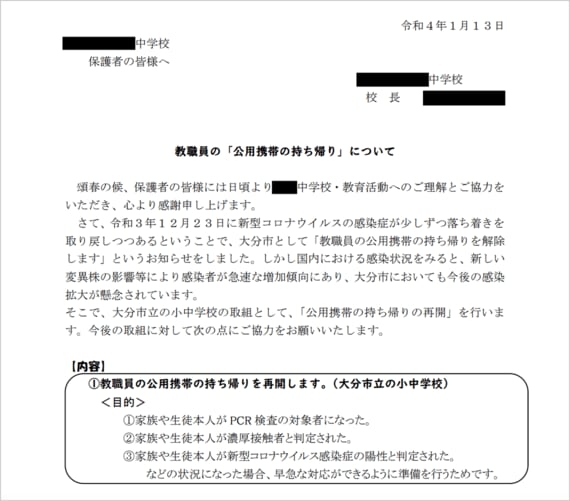

さて、冒頭の公用携帯の夜間などの対応について、大分市教育委員会に確認したところ、通常は時間外に自宅などに携帯を持ち帰っていなかったが(学校に置いておく)、新型コロナウイルス(以下、コロナ)の感染拡大により、コロナ関連の緊急連絡用に持ち帰りをお願いしているとのこと。

検査で陽性となったり、濃厚接触者になったときの連絡用だという。それ以外の緊急性のない用件では保護者は携帯に連絡しないようにお願いしているそうだ。併せて、大分市ではすべての市立小学校で18時30分から、中学校では19時から、校内の電話は音声メッセージ対応になっている。教職員の負担に一定の配慮はあるようだ。

だが、コロナ対応がメインとはいえ、いつ電話がくるかもわからないとなると、学級担任などにとってはストレスであろうことは想像に難くない。また、保護者とトラブルになり、執拗な電話で夜遅くまで拘束される例もあるかもしれない。

数年前までは、多少夜遅くだろうと、学校の固定電話に連絡すれば教職員に対応してもらえるのが当たり前だった。

「忘れ物をしたので、これから取りに行っていいですか?」

「明日の時間割を教えてください(時間割がわからないとランドセルに何を入れるのか困ります)」

「部活動の後、なかなか家に帰ってこないんですけど、知りませんか?」

といった問い合わせも少なくなかった。こうした連絡に対応する過剰サービスともいえる状況が学校、また社会の働き方改革の中で、だいぶ変わりつつある。

文部科学省の調査によると、「勤務時間外における保護者や外部からの問い合わせ等に備えた留守番電話の設置やメールによる連絡対応の体制を整備している」自治体は、政令市の95.0%、市区町村の48.8%に上る(21年9月1日時点、「令和3年度 教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」)。

児童生徒の命が危ないといった本当の緊急時以外は、電話対応は受け付けないという学校が増えてきたのだ。留守番電話や音声メッセージ対応など(以下、留守電)を導入している学校に聞くと、保護者からの反応も悪くないし(困ることはほとんどない)、教職員の心理的なストレスはずいぶん軽減されたという。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら