国内に目を向けると、新型コロナの影響で、子どもたちは我慢を続けている。修学旅行などが中止となった学校もあるし、受験生には相当な緊張を強いている。もはやマスク姿がデフォルトになっていて、「取るのが恥ずかしい」と述べる児童生徒も少なくない。大人は飲み会などで適度に息抜きしているかもしれないが、多くの地域では給食時間も黙食が続いている。

先日公表された調査によると、不登校の小中学生は急増していて、2021年度は過去最多の約24万人に上る。これを含む長期欠席の児童生徒は40万人を超えている。年間30日以上欠席した者のみ長期欠席者としているので、不登校傾向の子も含めると、もっと大勢になる。学校だけが学ぶ場ではなく、ほかにも選択肢はあるかもしれないが、学校のこれまでのやり方や空間ではつらい、楽しくないという子どももとても多いという現実を示している。

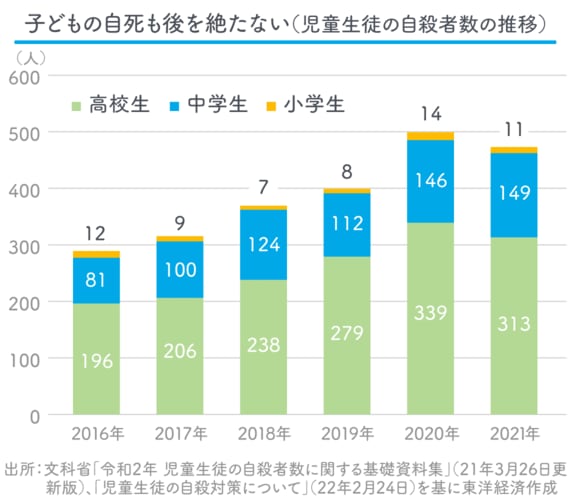

こうしてみると、子どもたちのウェルビーイングを高められているかと言われると、さまざまな問題、課題があるのではないか。

教職員のウェルビーイングはどうか?

子どもたちのウェルビーイングを大切にしていくには、家庭の役割はもちろんのこと、社会や地域も重要だが、やはり子どもたちが長い時間を過ごす、学校について、ここでは注目したい。教職員は、子どもたちの異変や問題に気づきやすい数少ない大人だ。

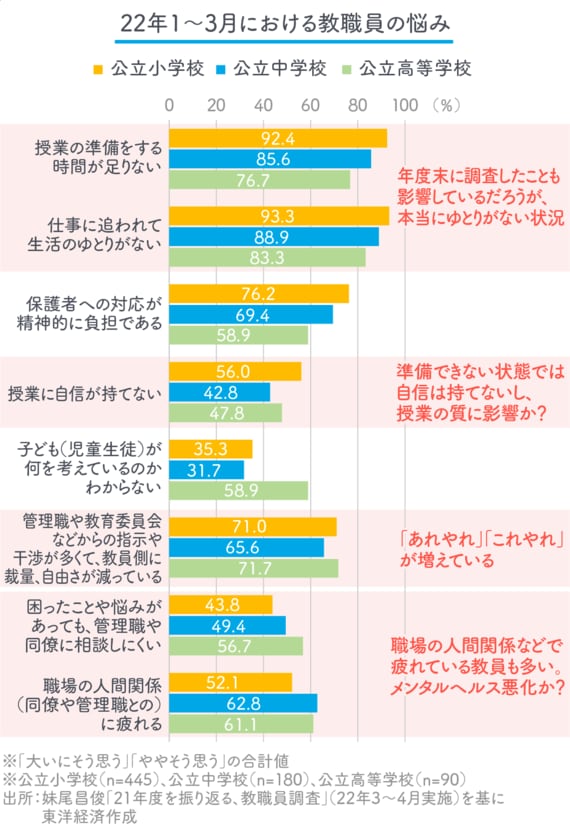

ところが、多くの学校はとても多忙で、先生たちに余裕がない。22年3月、4月に私が教職員へアンケート調査したところ、8割以上の教職員が「仕事に追われて生活のゆとりがない」と答えている。管理職や同僚との関係に悩みを抱えている人も多い。

先生たちからは「みんなパソコンにばかり向き合って仕事していて、職員室で雑談もない」「飲みニケーションもなくなって、ほとんど話したことのない同僚もいる」という話をよく聞く。

児童生徒の問題行動や保護者からのクレームなどは、よく情報共有されているし、複数人のチームで対応する学校がほとんどだろう。しかし、教職員の情報や困り事についての共有はあまりなされていない。個業化・孤立化しており、職場での支え合いや助け合いが薄くなっている可能性がある。

こうした事態を悪化させているのが教員不足、講師不足だ。私も参加している「#教員不足をなくそう緊急アクション」が調査(アンケート、ヒアリング)をした限りでは、今年度の教員不足は昨年度より深刻化しており、年度後半にかけてさらに増えている。私は全国各地に講演や研修で出かけているが、どこでも聞くのが「産休・育休や病気休暇の代替となる講師が見つからず、困っている」という声だ。教員定数を満たしたところで、世界一忙しい業務量なのに、欠員状態ではなおさら、しんどい状況である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら