これは言われるまでもなく、財務省も十分承知していることだ。だが、少子化している割には教員数は減っていないと論じるとき、「そこは制度、算定式の影響があるでしょう」というところを飛ばして説明しているならば不適切だ(参考資料には関連情報は載っているので、きちんと委員に説明しているのかもしれないが、議事録がない現時点では不明)。

第2に、日本の場合、特別支援のニーズが急拡大しており、特別支援学級の増加による教員数の増加の影響は大きい。通常学級については、自然減しているところも多い。つまり、大きく少子化していても、支援学級が増えれば、教員配置は増やさないといけない小学校も少なくない。

第3に、教員1人当たりの児童生徒数で国際比較しているが、あくまでもデータは平均であり、日本の場合、中学校は1クラス最大40人もいる。ギュウギュウ詰めの教室で授業している教員(これは平均値では見えてこない)にとっては、負担は他国よりかなり重い。

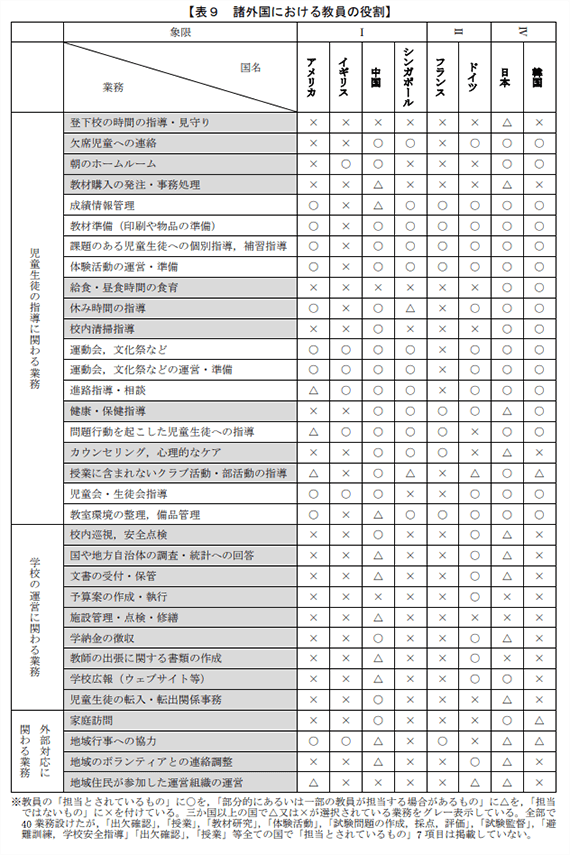

第4に、ほかの先進国と比較する場合、教員の仕事内容や役割が違うということを無視してはいけない。図4は一つの目安だが、日本の教員は他国よりも〇や△が多く、教員が実に多様な役割を担っていることがわかる。そのためもあって、日本の小中学校の先生は世界一多忙だ。

財務省に言葉を返すようだが、教員1人当たりの児童生徒数の平均値が他国と同じくらいだとしても、ほとんどの教員が大量の仕事を、残業代なしでこなしているのだから「それは、国・自治体にとっては安上がりでいいですね」と、嫌みを言いたくなる。

(図4)

しかも、日本だけでなく、ほかの先進国でも似たトレンドにあるが、個別最適な学びや探究の重要性が叫ばれている中で、1クラス最大35人とか40人の児童生徒を相手にしなければならない日本の実情は、先進国といえるのだろうか。

以上4点を踏まえるなら、財務省が主張する「教員の『量』的充実度は既に先進国の中でも高い水準である」というのは、正確さを欠く。そう話は単純ではない。

質の問題を言うなら、教員不足こそ大問題

次に、教員の質の問題だが、これは量の議論以上に、ややこしい。というのも、財務省はもちろん、文科省も、教員の質についての情報をほとんど持ち合わせていないであろうからだ。水掛け論になりかねない。

そもそも「優秀な教員とはどんな人か」という定義や要素分解は難しいし、測定にも困難を伴う。しかも、個人で勝負するだけではないから、学校、教職員が組織、チームとしてうまくいっていないといけない。特定の指標で評価して「この人は教員として優秀な人材だ」となったとしても、そういう人ばかりが集まって、多様性の低い組織になっては、問題が大きい。合わない児童生徒もいるだろうし、画一的な見方が支配すれば、不確実性の高い学校運営や子どもへのケアで不適切なことが起きかねない。

前置きの理屈が長くなったが、こういう事情もあってか、財務省の資料では、教員採用試験の倍率低下という非常に限られた情報を基に、教員の質が危ないと言っている。これはテレビ、新聞などのメディアでもよく言われることだ。だが、本当にそうなのか?

私はこれまでも何度か本や記事で書いてきたが、倍率がたとえ低くても、適切な人材が集まるならば、質の低下という問題は起きない(拙著『教師崩壊』などを参照)。ロジカルに考えると、そうだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら