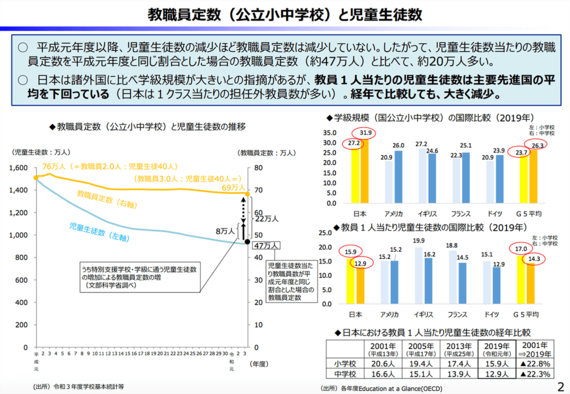

もう少し詳しく見ていこう。図1の左のグラフのとおり、子どもの数はものすごく減っている。教職員定数(国が定める標準的な教員数)も減ってはいるが、少子化の程度と比較すると減少幅は小さい。教員1人当たりの児童生徒数で比較すると、ほかの先進国と遜色ない水準だ。財務省の言葉を引用すれば、「教員の『量』的充実度は既に先進国の中でも高い水準である」。

(図1)

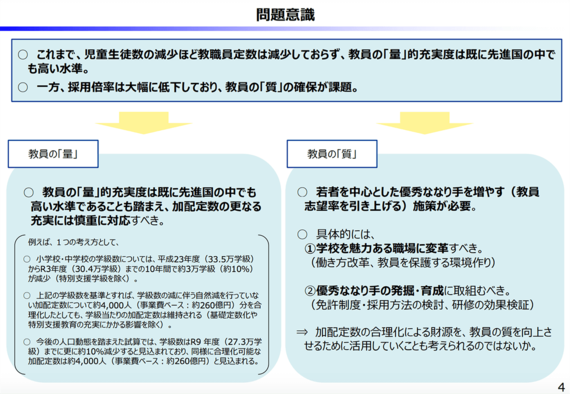

そして、教員採用試験の倍率が低迷していることから、「質の高い教員の確保が困難になりつつある」としたうえで、加配定数などは合理化(つまり削減・抑制)できるのではないかという見解を示している(図2)。加配定数というのは、少人数指導やいじめ・不登校対策のために、基礎定数よりも余分に配置されている教員数を指す。

(図2)

こうした財務省の主張を、読者の皆さんはどう感じるだろうか。

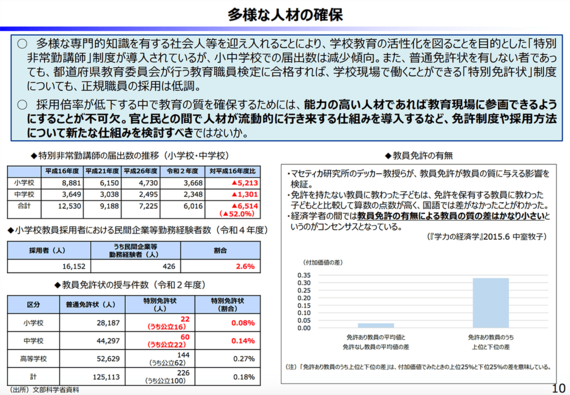

私は、もっともなところもあると感じた。教員の質の確保は重要であり、「若者を中心とした優秀ななり手を増やす施策が必要」との財務省の見立ては、大いに賛同する。学校を魅力ある職場にしていかなくては、採用増を行ったところで、いい人は来てくれないのは当たり前の話だ。また、財務省が提案する(図3)ように、民間出身者など、多様な人材が採用、活用しやすい仕組みを検討する必要もあると思う。

(図3)

日本の教員数は、ほかの先進国と比べて充実などしていない

だが、ここまでに紹介した財務省の現状認識と今後の対策には、問題も多く含まれている。

まず、日本の小中学校などの教員の量的配置は高い水準である、と評価できるだろうか。いくつかの疑問点があり、批判的に考える必要がある。

第1に、日本の小中学校の教員定数の決め方は、基本的には「学級数×係数」となっている(これは基礎定数の話であり、加配定数は別)。つまり、「児童生徒数×係数」ではない。例えば、ある小学校で、去年までの1年生は68人いたとすると、34人と34人の2クラス編成(1クラス35人以下が標準なので)。教員数として2人分は積算される(ほかの学年の学級数も勘案して教員定数は算定されることになるが、ここでは話を単純化している)。

では、今年の1年生が36人だった場合はどうか。18人と18人の2クラス編成となり、教員数も2人分は見込まれる。つまり、この例は極端だが、児童数はおよそ半減しているのに、教員数は減らないということも起こりうる。同様に、地方で起きていることだが、去年までは1学年に30人だったものの、少子化がさらに進み今年は15人になった。この例でも、教員定数は去年も今年も1人積算されることになる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら