返還後、2003年にはKCR西鉄線が開通し、既存の東鉄線とともに日本製車両が導入された。MTRとの合併まであとわずかとなった2007年8月には、中国本土との往来客をより多くさばくため、広東省と接する落馬州への支線が開通。羅湖経由とは異なるルートで本土と行き来できるようになった。

香港と中国本土の間には、「一国二制度」のルールのもと、25年経った今も”国境”が残っており、空港さながらのパスポート検査が行われている。「香港は中国に返還されたのだから、自由に出入りできるだろう」などと考え、羅湖駅もしくは落馬州駅の改札を出てしまうと大変だ。出口はそのまま中国本土へと入国するルートに直結しているからだ。

地下鉄はまだまだ短かった

MTRが現在運営しているネットワークは、返還後に吸収合併した旧KCR線を含め、総延長は204.4kmに達する規模(2022年8月時点)となっている。1997年の返還当時の地下鉄総路線延長は43.5kmと現在の4分の1以下だった。

初の地下鉄が開業したのは1979年。返還時に存在したのは、最初の開業区間である石硤尾―觀塘間を含む「觀塘線」のほか、九龍半島を縦断して香港島へ至る「荃灣線」、そして香港島の北部を東西に走る「港島線」の3ルートだった。

開業当初の車両はイギリスのメトロキャメル製だった。座席は摩擦のないツルツルしたステンレスのロングシートで、急ブレーキがかかると着席した乗客が「座席の上を滑って隣の乗客に当たる」というおかしな”トラブル”もあった。イギリスの地下鉄車両にはこうしたステンレス製座席は使われておらず、当時は「香港は暑くて湿気が多いから、とイギリス人が気を回したからだ」という都市伝説があったほどだ。

香港・中国返還前の乗り物の姿

前へ

-

九龍バス(KMB)の非冷房2階建てバス。

コニカの広告車だ(筆者撮影)

-

KMBの冷房付きバス。本来は白に赤ラインだったが

広告付きで上側が青い(筆者撮影)

-

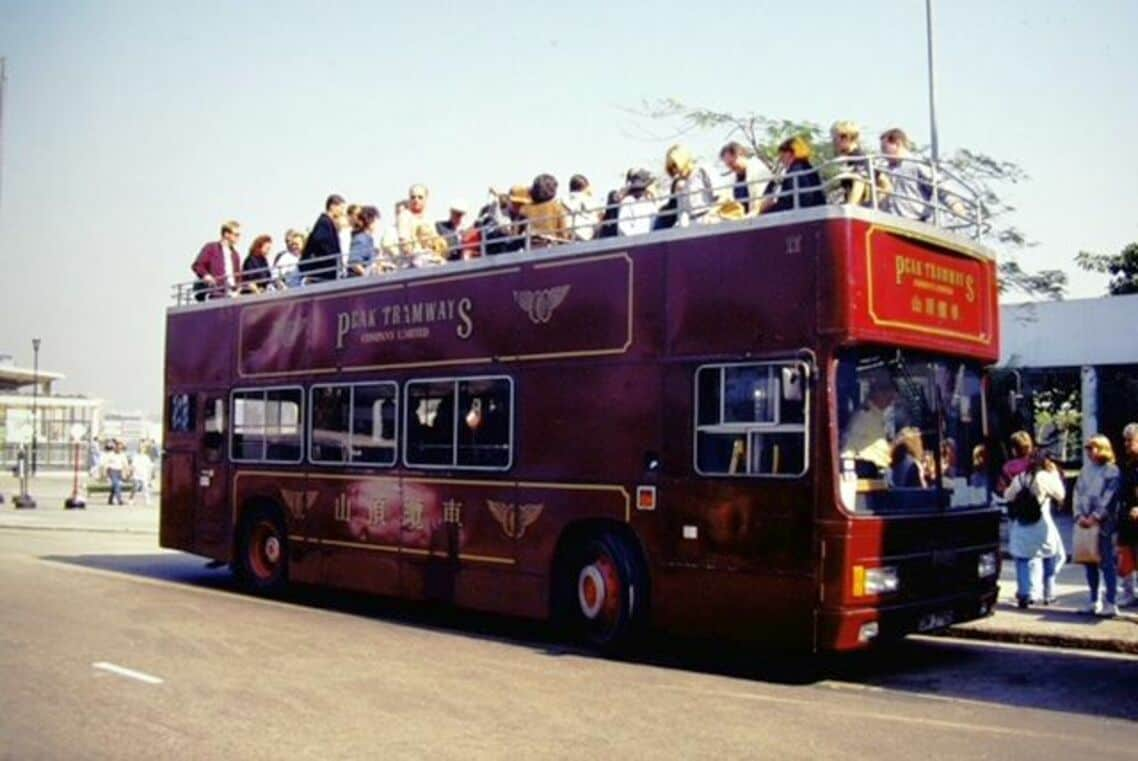

ピークトラム(ケーブルカー)乗り場行きの

オープントップバス(筆者撮影)

-

旧CMBバス路線の引き継ぎ役も担ったNWFBのバス。

香港島セントラルにて(筆者撮影)

-

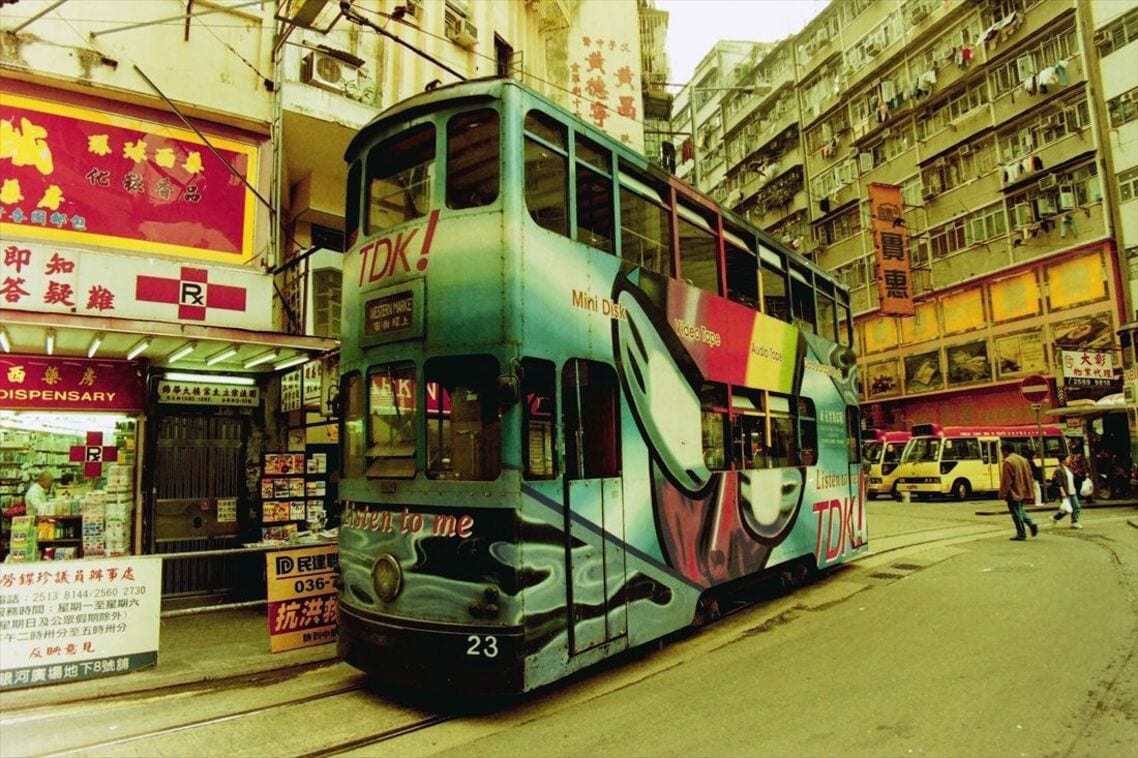

香港名物の2階建て路面電車(トラム)

(筆者撮影)

-

2階の一部がオープンになった観光用トラム28号

(筆者撮影)

-

2階の一部がオープンになった観光用トラム28号

(筆者撮影)

-

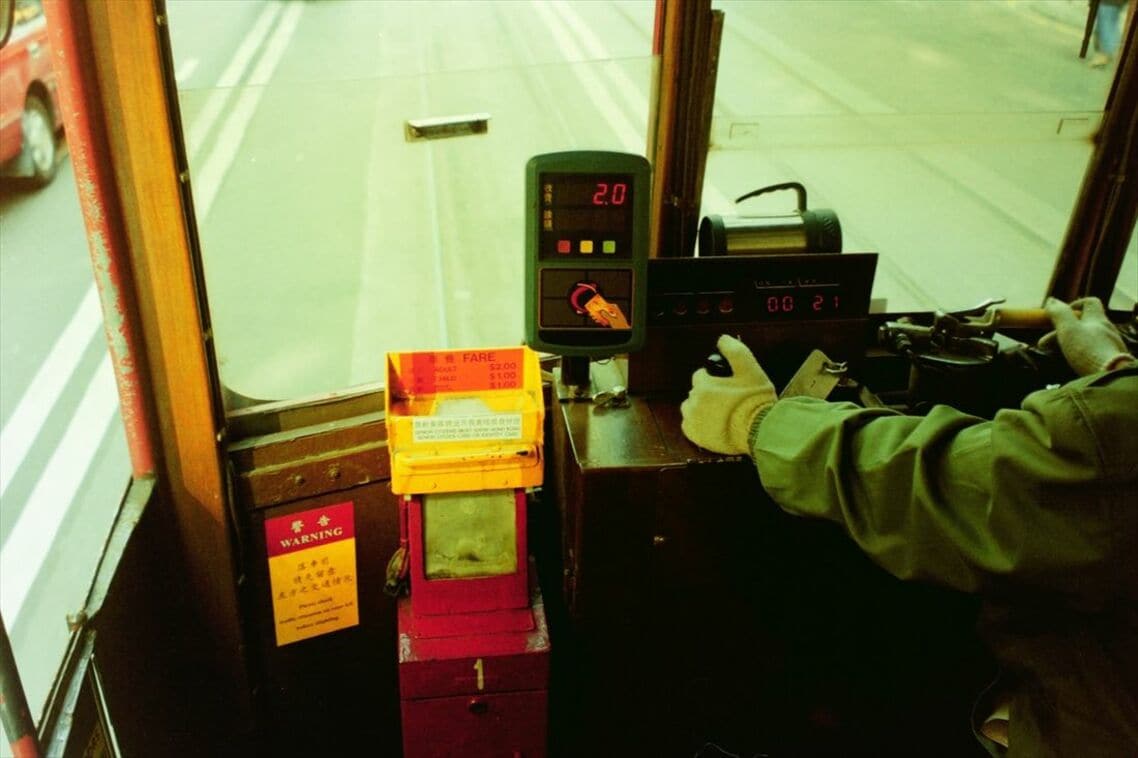

「直接制御」だった時代のトラムの運転台

(筆者撮影)

-

改装後のトラムの運転台

=1998年(筆者撮影)

-

英国メトロキャメル製のMTR荃灣線電車

=1986年(筆者撮影)

-

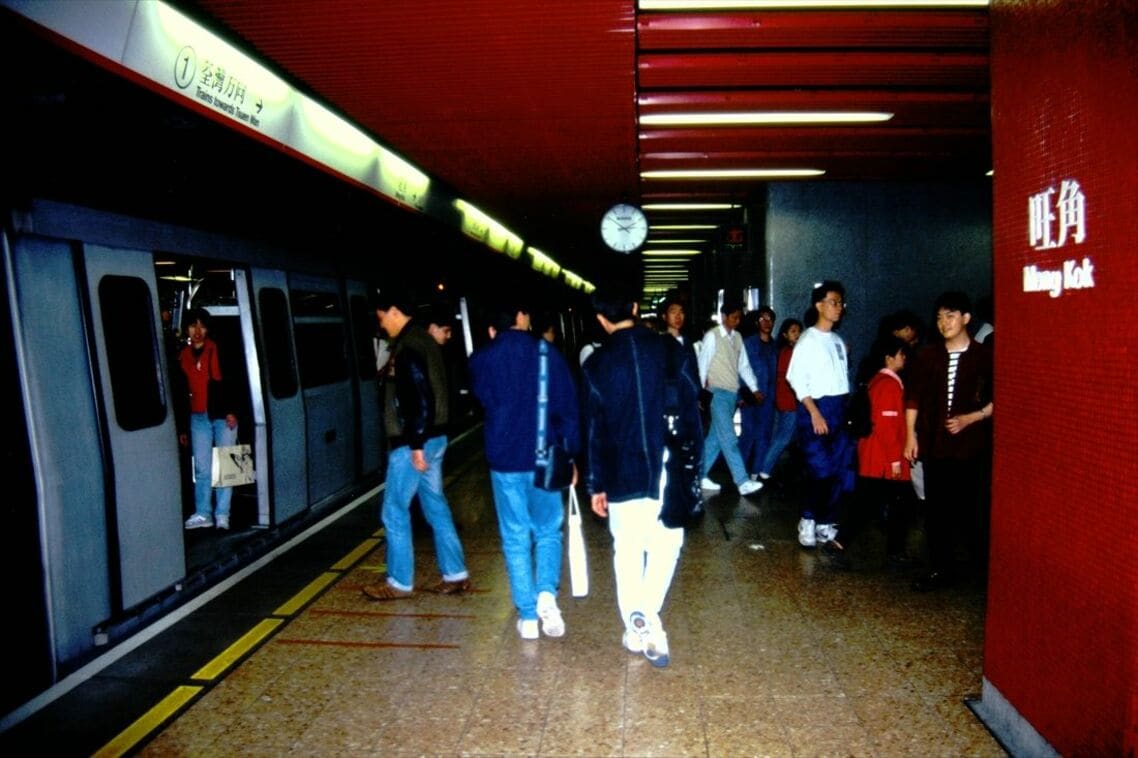

MTR荃灣線の旺角駅

=1986年(筆者撮影)

-

ホームには行き先を示すソラリー社製「パタパタ」があった

=1985年(筆者撮影)

-

ビクトリアピークへの「ピークトラム」

(ケーブルカー)=1995年(筆者撮影)

-

1989年導入のエンジ色をしたピークトラムの車両

=1995年(筆者撮影)

-

ピークトラムの駅上から見下ろした香港の街

=1995年(筆者撮影)

-

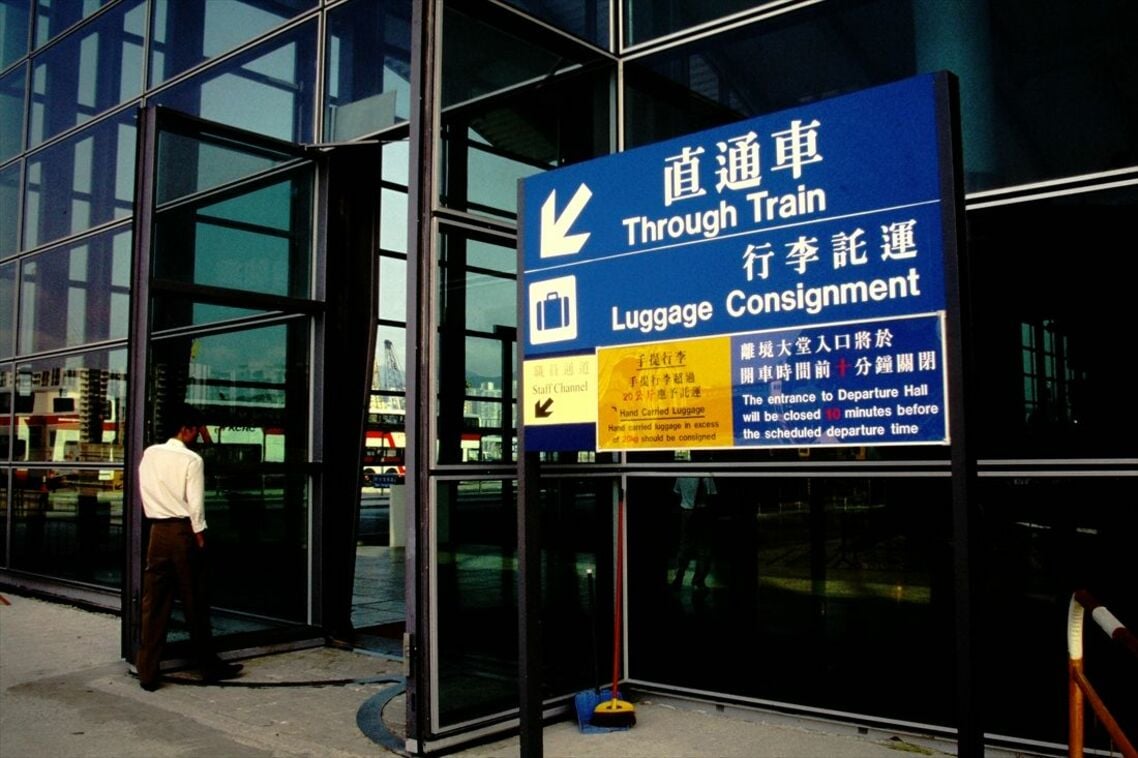

中国本土と香港を結ぶ「直通車」。中国国鉄のDF11形が

牽引する編成だ=1997年5月(筆者撮影)

-

ホンハム駅に改名前の「九龍総駅」の入口

=1997年5月(筆者撮影)

-

「直通車」改札はパスポート検査場に繋がっている

=1997年5月(筆者撮影)

-

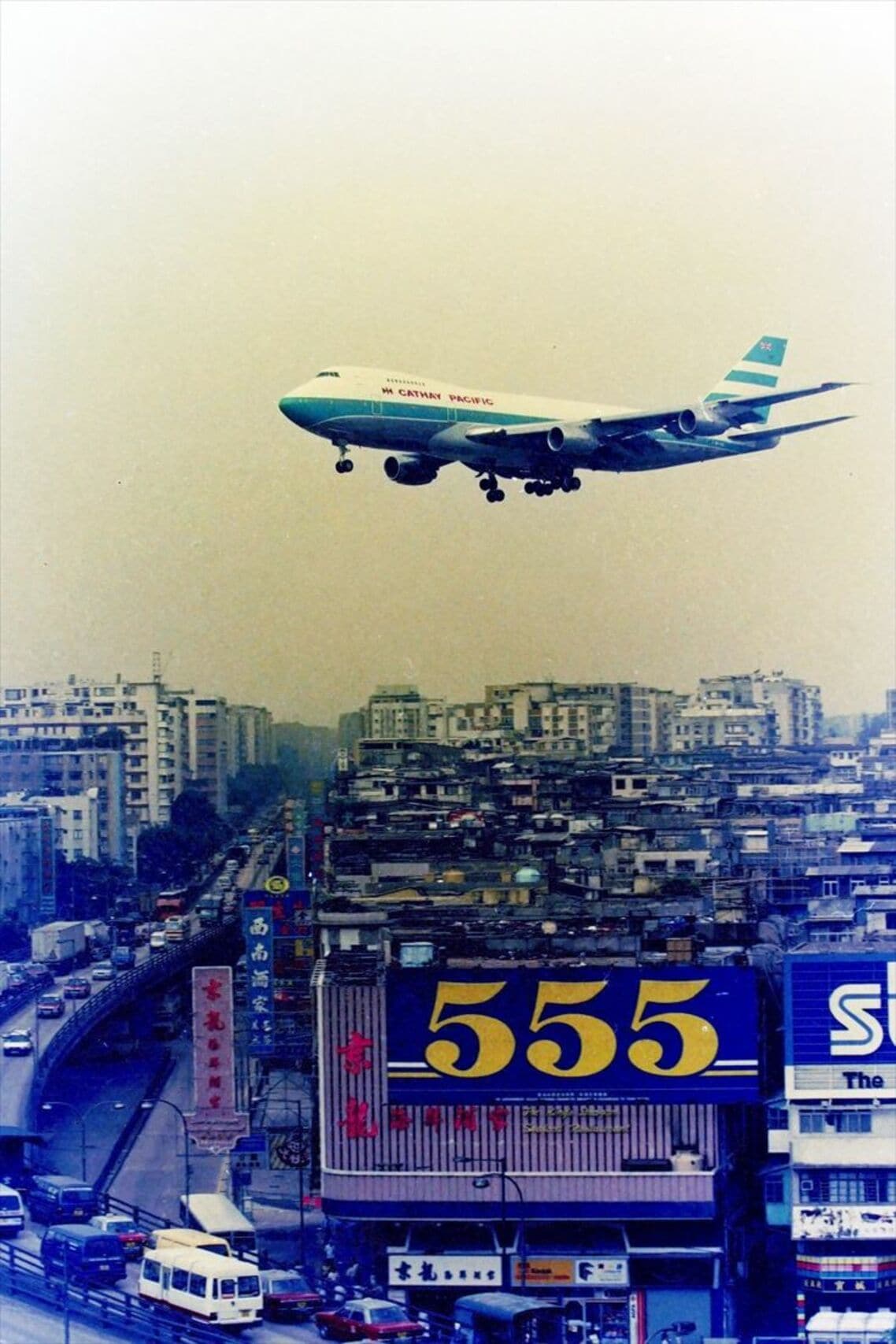

当時の啓徳空港は市街地にあり旅客機は低空飛行していた。

キャセイパシフィックの旅客機=1994年(筆者撮影)

-

啓徳空港は着陸時の滑走路到達直前、120度右に

曲がるルートが強要された=1994年(筆者撮影)

-

啓徳空港に着陸するエールフランス機

=1994年(筆者撮影)

-

1996年まで使われた佐敦道フェリー埠頭。現在は周辺が

埋め立てられMTRの駅になった=1992年(筆者撮影)

-

海底トンネルのキャパシティが足りず、自動車輸送用の

フェリーもあった=1992年(筆者撮影)

-

香港島セントラルと尖沙咀東部との快速旅客便として

使われていたホバークラフト=1992年(筆者撮影)

-

郊外ベッドタウンへの高速移動サービスに使われた

ホバークラフト=1992年(筆者撮影)

-

広東省内の道路網が未整備だった1990年代には広州など

への夜行フェリーがあった=1992年(筆者撮影)

-

香港島セントラルにあった公衆埠頭。プライベートクルーズ

や小船の停泊に使われていた=1992年(筆者撮影)

-

郊外の街に向けて出ていた客船。今なら高速道路網を走る

バスで行き来が可能だ=1992年(筆者撮影)

次へ

-

無料会員登録はこちら

ログインはこちら