教員に残業代出ない理不尽な法律「給特法」の改正、廃止機運は高まるか 学校の「ブラック化」に一石投じる裁判の行方

深刻な健康被害がなければ長時間労働は合法という異常性

給特法に関わる2つの裁判が注視されている。1つは6月28日に判決が下った大阪府立高校教員・西本武史さんの長時間労働をめぐる訴訟。もう1つは、8月25日に控訴審(東京高裁)の判決を迎える埼玉県公立小学校教員の残業代訴訟、田中まさおさん(仮名)の裁判だ。

給特法は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法として1971年に制定、72年に施行された。教育職員の職務と勤務態様の特殊性を鑑みて、時間外勤務について労働基準法とは異なる特別ルールを定めたものだ。

その根拠となったのは、文部省(現・文部科学省)が66年に実施した「教員勤務状況調査」。当時の残業時間が月8時間程度だったために、給与月額4%相当の「教職調整額」を支給する代わりに時間外勤務手当および休日勤務手当は支給しない。また超勤4項目(実習、学校行事、職員会議、非常災害など)を除き、教育職員に時間外労働を命じることはできないと規定した。

・給与月額4%相当の「教職調整額」を支給する代わりに、時間外勤務手当と休日勤務手当が支給されない

・実習、学校行事、職員会議、非常災害などの超勤4項目を除き、教育職員に時間外労働を命じることはできない

大阪府立高校教員(原告)の訴訟は、原告が過重な業務負担により適応障害を発症して2度にわたり休職したが、これに対し学校側が適切な軽減措置を取るのを怠ったとして、大阪府(被告)に損害賠償を請求。大阪地方裁判所もこの訴えを認め、被告に損害賠償を命じた。

裁判で被告側は、長時間労働は校長による指示ではなく、原告による自発的行為と主張した。校長は原告に対して「体調は大丈夫か」「仕事を精査し効率的に業務を進めてください」などの声がけを行っており、校長としての注意義務を果たしていたというものだが、判決はこれを全面否定した。

教員の労働問題に詳しい埼玉大学教育学部准教授の髙橋哲氏は、この判決について「非常に画期的」と評価する一方、「これまでも教育職員の過労死や過労自死、精神疾患などで損害賠償を認めた裁判はいくつもありました。このような悲惨な被害がないと学校側の長時間労働の違法性が認められないという現状に問題がある」と指摘する。

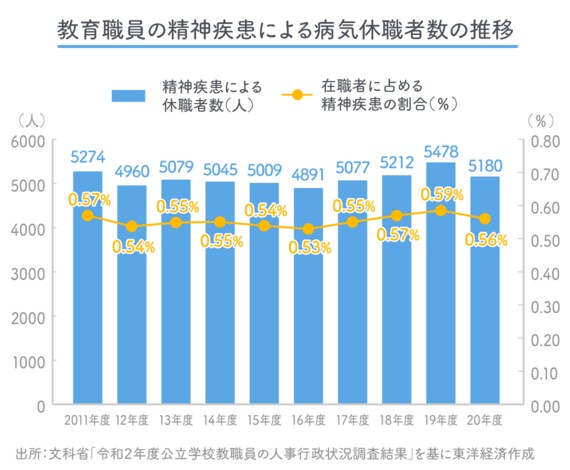

文科省の調査によると、うつ病などの精神疾患で休職した教育職員は、毎年5000人前後いる。だが、月80時間の過労死ラインを超える働き方をしている教育職員は大勢いるのが実態だ。この状態を放置していること自体が違法だということを、司法に認めてもらうことが大事だという。だからこそ、田中まさおさんの裁判は、この点を問う重要な法廷闘争になる。

年間約1兆円の超勤手当をめぐる財務省の思惑も懸念要素

田中まさおさんの裁判の争点は、2つある。

1つ目は、超勤4項目以外の業務は教師が勝手に行っている自発的行為ではなく労働時間に該当する業務であり、労働基準法上の法定労働時間(1日8時間、週40時間)の上限を超えた労働時間は労基法違反であること。2つ目は、この長時間労働が労働時間として認められるのであれば、超過勤務手当を支払うか、タダ働き分に対する損害賠償を認めるべきということだ。