公立学校教員の「働かせ放題」合法化する、理不尽な法律「給特法」変えるカギ 教育の質に関わる社会課題として向き合うべき

長時間労働の大きな要因となっている「給特法」

公立学校教員には残業代が支払われない。この理不尽な現実は、教育界の外にはあまり知られていない。

公立学校教員の残業代不払いを合法化する法的根拠が、1971 年に制定された給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)だ。給特法により、同じような教員として働く国立や私学の教員には支払い義務が課される残業代だが、公立学校の教員にだけは合法的に支払われないのだ。

給特法は、1966 年当時の残業時間が月8時間程度であったことから給料月額の4%相当の「教職調整額」を支給する代わりに、時間外勤務手当および休日勤務手当は支給しないとされ、他方で、いわゆる超勤4項目(1. 校外実習等、2. 学校行事、3. 職員会議、4. 非常災害等)を除き、教員に時間外労働を命じることはできない建前になっている。

しかし、現実には教員の「自発性」による業務遂行とされ、部活動指導などを典型とする恒常的な時間外勤務を強いられてきた。しかもこれが「労働」として取り扱われず、時間外労働が常態化している。

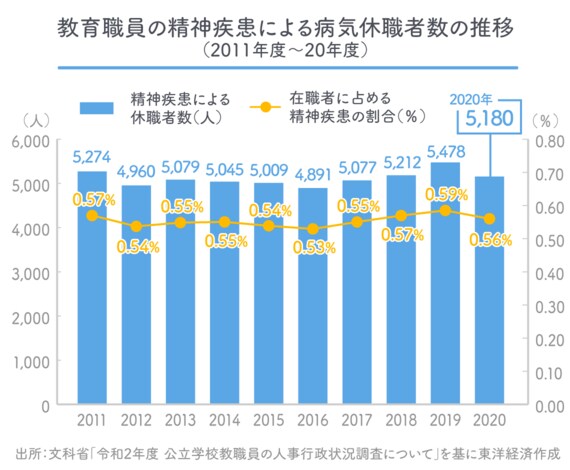

現在、公立学校教員の長時間労働が大きな社会問題となり、過労死なども起きている。国の調査では、うつ病など精神疾患から休職に陥る教員はほぼ毎年 5000 人以上とされ、疲れ切った教員による教育の質の低下を生み、教員志望者の減少・教員不足という大きな問題もこの給特法が要因だといえる。

給特法と長時間労働の密な関係

給特法による残業代不払いの合法化と長時間労働に密接な関係があることは、労働問題の専門家にとっては常識だが、そのスキームは世間にはあまり理解されていない。

労働基準法が、残業代の割増賃金支払いを命じている趣旨は、長時間労働の抑制だ。使用者は労働者を残業させると、その労働者の時間単価以上の割増分をも含む残業代の支払いを命じられる。この残業代支払いを避けるためには、使用者は労働時間削減に向けて真摯に努力するしかなく、長時間労働抑制につながるというのが法の狙いだ。

しかし、給特法下では、使用者に残業代支払い義務が課されず、労働時間管理の意識が鈍くなり、労働時間の管理もあいまいになる。管理職が教員に過大な業務を命じていても法的には教員の自発的な行為とされ、使用者には残業代支払いのコスト意識が働かず、業務量を増やすことに躊躇がなくなり、長時間労働が蔓延する元凶となっているのだ。