負の連鎖で深刻「教員採用試験倍率低下」の抜本策 #教師のバトンで明るみ、ブラックな職場環境

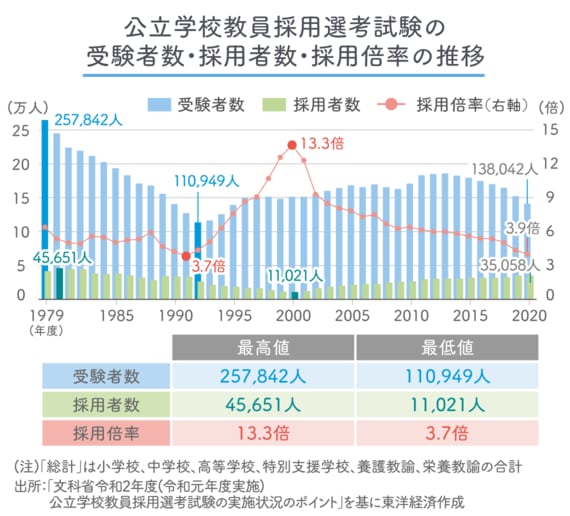

教員の人事に関する権限を持つ都道府県や指定都市の教育委員会などによる公立学校教員採用選考試験の実施状況を取りまとめた文部科学省の調査結果を見ると、小中高など学校全体の採用試験倍率は3.9倍。前年度(4.2倍)を下回り、ピークだった2000年度の13.3倍から右肩下がりが続く。

小学校教員の倍率は調査結果が残る1979年以来、過去最低の2.7倍。佐賀県と長崎県の1.4倍など、2倍を切るところも12に及んだ。

競争率は3倍を切ると、教員の質の維持が難しくなるといわれている。1次試験予定日は近隣県市で同一に設定しているケースが多いが、複数を受験することも可能なため、重複合格者が辞退する可能性もある。実質的な倍率はさらに下がるおそれがあり、選抜機能の低下が懸念される。

倍率低下の理由の1つは、近年の退職者数の増加に伴って、より多くの教員を採用する必要があるためだ。戦後に採用された教員の退職と、団塊ジュニア世代の子どもの増加が重なった1980年度の公立学校全体の採用者数は、最高の約4万5000人に達した。この約40年前に大量採用された教員が退職時期にさしかかったことで、2020年度の採用者数は約3万5000人となった。これは00年度の約1万1000人の3倍以上の数だ。

採用は増えているが、民間企業の採用状況に左右されやすいとされる受験者数は減少している。リーマンショック後の12年度、13年度には18万人台だったが、その後は減少が続き、20年度は約13万8000人だ。

小学校教員試験の受験者の内訳を見ると、新規学卒者は小幅な減少にとどまるのに対し、既卒者が大きく減少している。文科省は、「採用試験で不合格になった後に講師を続けながら再チャレンジする(既卒者の)層」が、採用状況が好調な民間企業に流れていることが、受験者数減少の主な理由と分析する。

しかし、教員志望者の減少理由はそれだけではなく、教員という職業の魅力が大きく損なわれている現状もある。文科省は今年3月、教職を目指す学生、社会人らに対し、現職教師から教職の魅力をSNSを通じて発信してもらうことを期待して「#教師のバトン」プロジェクトを始めた。ところが、長時間勤務や部活動指導の休日出勤などへの不満を訴える投稿が殺到する事態となり、ブラックな職場環境というイメージが強調されるという皮肉な結果になった。

採用状況の悪化で、教員数の不足も顕在化

退職者の補充のための教員採用に加え、21年度から25年度までに順次進められる小学校の35人学級導入により、5年間で約1万3500人の教職員定数増が必要と試算されている。さらに22年度から教科担任制の本格導入も加わることで、必要な教員数はさらに膨らむことが予想される。

すでに一部では、実際の採用数が計画を満たすことができずに教員不足に陥り、教頭や専科教員が学級担任を兼務したり、臨時教員を配置できずに一部教科の授業に支障が出るなど、教員不足の問題は顕在化している。