都スクールカウンセラー9割が「職場にストレス」、懸念される子どもへの影響 知られざる「不安定な雇用」と「専門性の軽視」

「スクールカウンセラー」の不安定な雇用と子どもへの影響

東京都の全公立小・中学校、高等学校のスクールカウンセラー(以下、SC)を対象に心理職ユニオンが実施した「東京都スクールカウンセラー労働実態調査」(以下、都SC調査)。この調査の実施に関わった弁護士・兵庫教育大学大学院准教授の神内聡氏は、「対象とした1514名のうち702名から回答があり、SCの調査としては大規模なものだといえます」と話す。

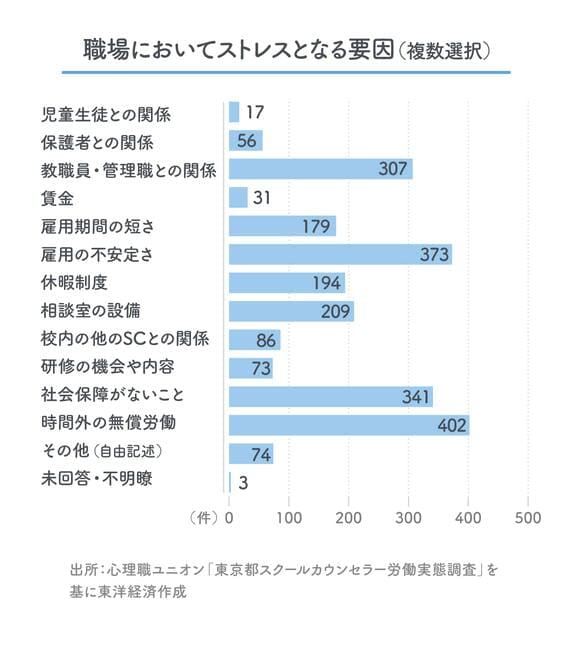

まず注目したいのは、「職場においてストレスとなる要因があるか」との問いに87%が「ある」と答えていること。そのストレスの要因の上位3つは、「時間外の無償労働」「雇用の不安定さ」「社会保障がないこと」だった。

残業については87%の人が「している」と回答。都SCを務める40代の臨床心理士・高畑絹代さん(仮名)によれば、「残業代は支払われていない」という。

ストレス要因の2番目に雇用の不安定さが挙げられているのは、その雇用形態が背景にある。公立校で働くSCは、主に都道府県(または市区町村)で会計年度任用職員として任用されるが、都SCも1年任期の会計年度任用職員だ。「そのため労働契約法が適用されず、無期雇用に転換できない」と、神内氏は説明する。

都SCの勤務は1校につき年間38回、1回当たり7.45時間。その多くは2〜3校を担当している。次年度の任用について明らかになるのは1月の下旬ごろ。同じ学校で働き続けられるかどうか、何校担当できるかどうかは3月末になるまでわからない。そのため、担当校の数がいきなり減り、次年度の生活が苦しくなってしまうケースもあるという。

高畑氏は、SCの雇用の不安定さは子どもにも影響を及ぼすと警鐘を鳴らす。

「子どもや保護者に『先生は来年もいますよね?』と聞かれても、『わからないんです』としか答えられない。これでは、子どもも保護者も不安ですよね。次年度の勤務に関する通知が来るのは春休みなので、十分な引き継ぎも困難です。SCは一人ひとりと長い時間をかけて信頼関係を築きますし、何年もカウンセリングが必要なケースもあります。突然信頼する人との関係が断ち切られる子どもにとっては大きな喪失体験です。もう少し時間があれば、その子の成長につながるお別れの仕方もできると思うのですが……」

現在の体制では、相談する側にとっても、信頼するSCに継続して相談できるかわからないという不安定さが付きまとっている。

深刻な「SCの専門性」の軽視

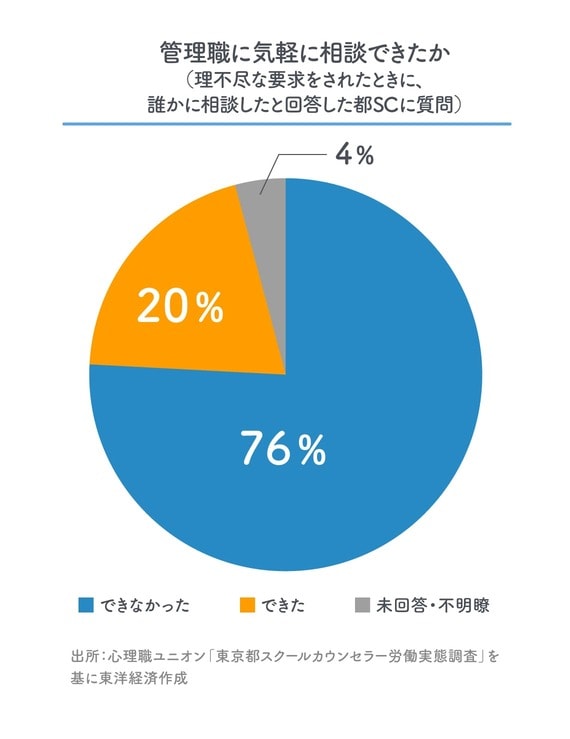

また、都SC調査では、労働環境に次いで「教職員・管理職との関係」がストレス要因として挙がっている。職場で理不尽な要求、不快な対応、ハラスメントなどを受けたと感じたことはあるかという問いに47%が「ある」と回答。その際、誰かに相談したと回答した都SCで、管理職に気軽に相談できたという人はわずか20%だった。

高畑氏に労働環境について詳しく話を聞くと、SCの専門性が軽視されている深刻な実態が浮かび上がってきた。

まず、職場の教員たちにSCの専門性がきちんと理解されていない。SCの多くが、臨床心理士や公認心理師などの資格を有する臨床心理の専門家である。しかし、学校現場で求められるのはカウンセリングだけではなく、職務は多岐にわたる。高畑氏は、SCの専門性についてこう説明する。

「話を聞くことがいちばんの仕事ですが、子どもが抱える悩みをどうしたら解決できるかということも一緒に考えていきます。例えば、子どもの個性や能力が学校という枠組みに収まらず、不適応を起こすこともあります。ケースによっては、SCは『必ずしも今すぐ登校できるようになることがゴールではない』と判断することも。その子が自分らしさを受け入れ、社会に巣立っていけるよう支援するとともに、根拠を示しながら教員に説明するのも、教員とは違う専門性を持つSCの存在意義だと思っています」