都スクールカウンセラー9割が「職場にストレス」、懸念される子どもへの影響 知られざる「不安定な雇用」と「専門性の軽視」

では、理想的な“チーム学校”とはどういうものなのか。高畑氏は、「みんなで子どもを支えて育て、大人も学び合って成長しようとする学校」だと言い、こう続ける。

「担任、生活指導主任、養護教諭、SCなど、立場が異なるメンバーがお互いの専門性や持ち味などを理解することが大前提。そのうえで、対象の子どもについてみんなで意見を交わし、深く理解する。その結果、例えば『通級を勧めたほうがいい』ということなら、保護者と最も信頼関係がある人が伝え、ほかの人は連携しながらそれぞれの立場から支援する。私は以前、こうした現場を経験したことがあるのですが、子どもがみんな生き生きしていて『教育ってすごい!』と実感しました。SCを辞めたいと思いながらもまだ続けているのは、私が経験したような『どんな子にも居場所があり、安心して通える学校』が増えることを願っているからです」

こうした理想の体制の実現のためにも、教員や管理職がSCの役割や専門性を理解する機会を設ける必要がありそうだ。多忙な中、SCについて学ぶ研修などもなければ「チームとして連携を」と言われても、何をどうすればいいのかわからない人もいるだろう。

一方、1月30日の衆議院予算委員会で、岸田文雄首相は「教職の専門性に加えて心理、福祉分野の専門性を身に付けられる教員養成が制度的に可能になるよう改革を進めていきたい」と述べた。確かに教員が心理や福祉について学ぶことは必要だが、すでに波紋を呼んでいるように、この方向性では教員の負担を増やしかねない。“チーム学校”を目指すのであれば、教員とSCをはじめとする外部人材がそれぞれの専門性を発揮して連携できるような支援や仕組みづくりが大切ではないだろうか。

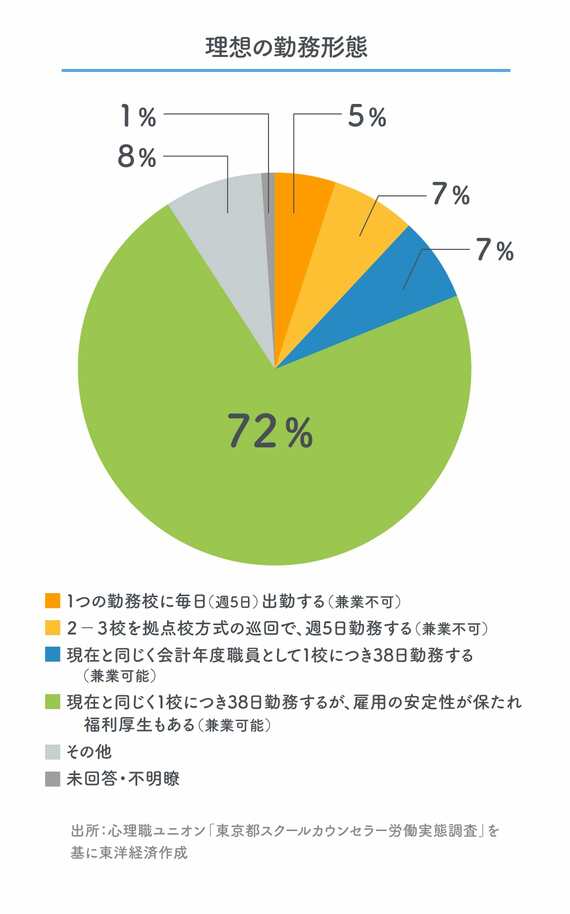

また社会からニーズの強い「SCの常勤化」にも、問題が潜んでいるようだ。実は、都SC調査では、現在と同じく1校につき38日勤務での雇用の安定を求める人が72%と最多で、常勤化を望む人は5%しかいなかった。

自由記述では「この不安定な雇用状態で週5日はリスクでしかない」といった懸念のほか、「心理士として他領域での経験を積むことも大切と感じている。(中略)SCの外部性を保つためにも常勤化は慎重に検討してほしい」という声が見られた。高畑氏も、SCの雇用形態に関する議論が常勤化に傾いていることを危惧する。

「子どもや保護者は、SCが学校の人ではないから話せることもあります。近年、教員との関係に悩む子どもや保護者の相談が増えています。しかし、SCが毎日学校にいることになれば、『SCはどうせ先生の味方なんでしょ』と思って相談しづらくなってしまうおそれもあります」

神内氏も、「常勤化はSCの第三者性が後退するだけでなく、今以上に専門外の仕事を押し付けられるおそれもあります。また、予算を変えずに常勤化となると、SCの雇用は減り、収入も下がるでしょう。不登校やいじめの解決のためにと期待されている割には、それが実現できる労働環境や評価の仕組みが検討されていません」と、現状を問題視している。

子どもや保護者、そして教員も安心してSCに相談できる学校であるためにも、現場のSCの声を反映した労働環境の改善が求められている。

(文:吉田渓、編集部 佐藤ちひろ、注記のない写真:maruco/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら