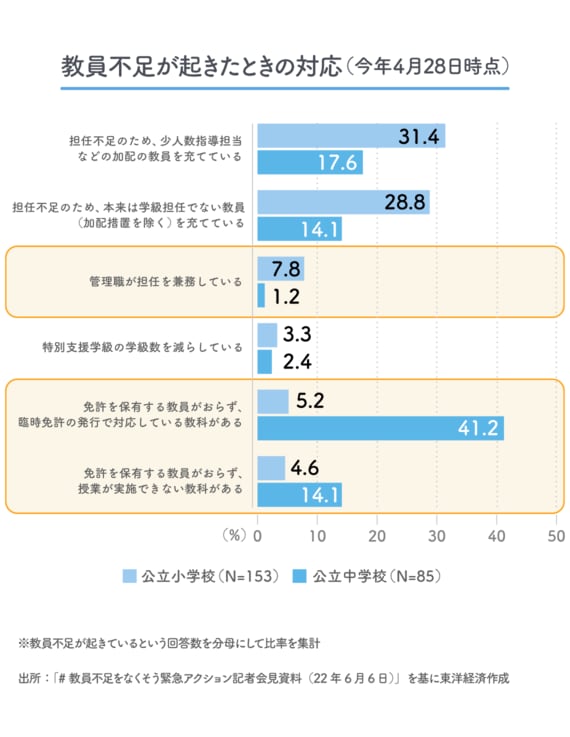

教員不足が起こると、教務主任など学級担任ではない人を急きょ担任に据えたり、場合によっては教頭らが担任の代行をしたりする。冒頭で述べたような、授業の一部がストップする例は多いわけではないが、この4月に実際に起きていた学校もある。

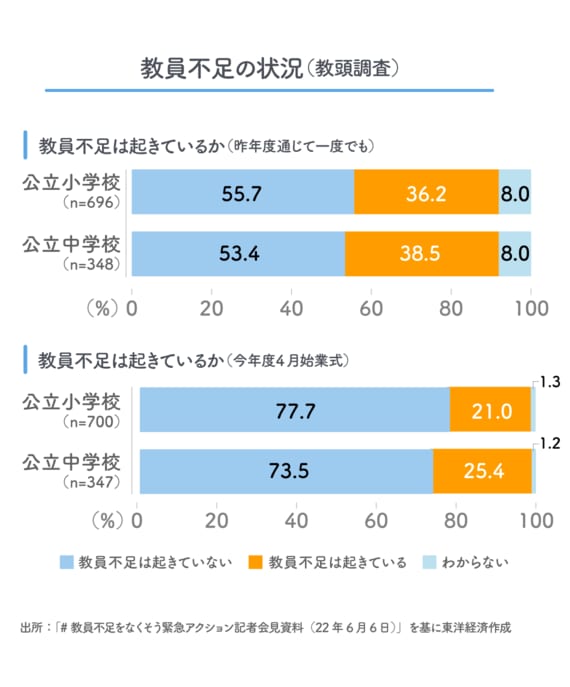

昨年度、文科省が初めて教育委員会向けに調査を行ったが、そこで判明した教員不足は、公立小中学校の4.8%ほどだった。今回の私たちの調査では、それよりもそうとう多くの学校で不足している可能性を示唆する。

だが、今回の調査で出た2割とか4割という数字にすごく意味がある、とは私は捉えていない。この手のアンケート調査には、問題に直面している人ほど回答しやすいなど、一定のバイアスが生じやすいからだ(教員不足が生じていない学校も回答してください、とは呼びかけたが)。

とはいえ、そうした調査の限界を割り引いたとしても、教員不足の問題は、昨年度文科省が把握した時点で、事態がもっと深刻だった可能性は残ると思うし、今現在も深刻な学校が相当数あることは事実だ。もはや、教員不足は珍しいことではないのだ。

しかも、この問題は、4月、5月よりも年度途中にいっそう深刻化する可能性が高い。産育休や病休により年度途中も欠員になりうるし、年度途中から急に「先生になってくれませんか?」と打診されても、多くの人はすでに就職済みだから、なかなか学校に来てくれないし、しかもそんな都合のよい人材は多くない。

子どもたちの学びに大きな影響、被害を与えてしまう

教員不足をどう定義づけるかは難しい問題を含んでいるが(前回記事参照)、大事なポイントとしては、予定していた教員数が配置できない、欠員状態ということである。

日本では学校だけでなく、医療や福祉をはじめとして、さまざまな業界で人手不足は深刻だ。私も「学校にだけ人をよこせ」と無責任に言うつもりはない。

だが、教員不足というのは、学級担任の不在やたびたびの交替、専門外の先生が授業を担当すること、場合によっては授業がしばらくできない状態を引き起こしかねない。例えば、愛知県内のある公立中学校では、昨年1学期の美術の授業ができなかった。

公立小中学校では通常、子どもたちは学校を選んで通っているわけでもない。「学校ガチャ」と言うと語弊があるかもしれないが、たまたま教員不足が発生している学校、クラスにいたからといって、子どもたちの学びに大きな影響、被害を与えてしまう事態はアンフェアだし、放置するべきではない。

教員不足の背景、要因はさまざまなものが絡み合っている。ここでは詳しくは述べないが、要するに、産育休や病休また特別支援学級の増加などで教員需要は高いにもかかわらず、供給量不足なのである。

免許を持っていない社会人の採用には各自治体とも消極的

では、どうするか。供給増に向けた1つの対策は、社会人からの転職を促すことであろう。主には2通りの方法がある。

1つは、教員免許を持っていない社会人でも、一定の資質のある人は教員になれるようにすること(特別免許状の活用など)。もう1つは、教員免許を保有する社会人、あるいは育児などの理由で一度教員を辞めた人に、先生になってもらうことだ(採用における社会人経験者枠の拡充など)。教員資格認定試験の活用など、そのほかの方法もあるがここでは割愛する。

前者の特別免許状の活用について、文科省は4月下旬に全国の都道府県教育委員会などに通知を出し、この制度の積極的な活用を促している。というのも、多くの教育委員会は特別免許状の活動に非常に慎重、あるいは消極的だからだ。

この制度を活用しているのは私立学校のほうが多く、公立学校に限ると、全国で101件しかない(2019年度)。しかも、英語や看護に偏っているし、公立小学校だけで全国に約1万9000校もあるというのに小学校での活用例は極めて少ない(英語13件)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら