これらは先月、私の知人の学校の先生たちから寄せられた情報の一部だ。

昨年、初めて文部科学省が実態調査した教員不足の問題だが、今年度に入って、いっそう深刻化している可能性がある。新聞報道によると、昨年度の文科省調査では不足がゼロだった東京都でさえ、この4月に小学校で約50人の欠員が発生している。沖縄県ではこの4月、小中学校で学級担任が28人不足している。私が公立小中学校の副校長・教頭に実施している調査でも、この4月に不足しているという声は続々と寄せられている。

教育研究家、合同会社ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー、教育新聞特任解説委員、NPOまちと学校のみらい理事。主な著書に『教師と学校の失敗学 なぜ変化に対応できないのか』(PHP新書)、『教師崩壊』(PHP新書)、『こうすれば、学校は変わる! 「忙しいのは当たり前」への挑戦』(教育開発研究所)、『学校をおもしろくする思考法 卓越した企業の失敗と成功に学ぶ』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

教員不足の問題、不利益は子どもたちに

この問題、いちばんの被害者は子どもたちだ。

初めて小学校や中学校に通うとき、あるいはクラス替えがあって不安なときに、担任の先生が不在のままという児童生徒がいる(もっとも、私は学級担任制には功罪があり、学年の複数人がチームで担任を持つ学年担任制などのほうがよいかもしれないと考えている。だが、学年担任制などであっても、教員不足が生じては、厳しい状況となりうる)。

教頭や教務主任など、本来は担任を持たない先生が代行するケースもあるが、もともととっても忙しい職だ。一生懸命頑張ってくれている人がほとんどだろうが、やはり、子どもたちの声にじっくり耳を傾ける余裕がないという人もいることと思う。

教員不足のために、中学校や高校では専門ではない教科の先生から教わる生徒も多い。極端なケースでは、体育の先生が国語を担当する。運、不運で済ませていい問題ではないはずだ。

小学校での英語教育の推進を声高に主張した専門家や産業界は多いが、専科教員(英語が専門の教員)がいないところも多い(予算上付いていないケースと、人手不足で付けられないケースがある)。英語が苦手な先生が他教科も準備しつつ、特別支援などのケアも丁寧に対応しながら、何とか英語の授業をするのである。英語嫌いの子が増えないか、私は心底心配だ。

「教員不足さほど深刻ではない」説が見落としていること

ただし、教員不足と言っても、「さほど深刻な話ではない」と捉える識者や政府関係者などもいるようだ。ここでは、こうした疑問や批判について検討しておきたい。

1つは、教員不足の状況認識についてである。昨年度の文科省調査によると、全国の教員不足数は2065人(2021年5月1日時点※)で、学校に配置する予定の教員定数と比べると、不足率は0.25%に過ぎない。教員不足が生じている学校数の割合(同じ5月1日時点)で見ても、4.8%。全体から見れば、ごくわずかではないか、という見方がある。

だが、この見立てにはいくつか誤解、問題がある。第1に、文科省の調査にはさまざまな問題や限界があった。2月の本連載「全国で2558人『先生足りない』教員不足の実態、専門家どう見る?」でも指摘したが、この調査は昨年度4月と5月の状況にすぎず、年度途中に不足が発生ないし深刻化した地域、学校も多い。

また、非常勤講師などで何とか不足を埋めた自治体であっても、充足しているとカウントされてしまっている。実際は、原則授業のみ担当する非常勤講師ばかりが増えても、授業以外の業務(生徒指導や事務作業、部活動など)は、常勤の教職員が少なくなった人数でやりくりするので、現場の負担は重い。

さらに、文科省の資料によると、1人以上の不足が発生している学校数のみをカウントしているようだ。例えば、常勤講師が1人見つからず、その人の授業時間の半分を1人の非常勤講師で埋めている学校は、不足は0.5人分で、不足は1人以上ではないから、不足ゼロとカウントされている。つまり、文科省調査上の数字よりも、教員不足による教職員と子どもたちへの影響は多くの学校、学級に及んでいる可能性が高いのだ。

第2に、不足率は0.25%にすぎないというのは、文科省調査では事実だが、この分母は、各都道府県などが配置する予定の全教員数なので、絶対数は多くなり、不足率としては小さな数字の印象を受けやすいものになる。だが、本来、不足、欠員はゼロであることが望ましい。前述のとおり、一人ひとりの子どもたち目線に立てば、全教員数がどうであれ、自分のクラスの担任がいない、あるいは一部の教科で専門外の先生から教わるという事態では、大きな被害を受けかねない。

例えば、公立小学校について言えば、文科省調査をベースに約1000人の教員不足が発生していると仮定した場合(小学校での教員不足数は2021年の4月始業日時点では1218人、5月1日時点では979人)、1学級平均30人の児童がいるとすると、約3万人の児童に影響が出ている。しかも、前述のとおり、文科省調査の数字よりも実際の不足はもっと多い可能性が高いので、影響を受ける子どもはもっと多い。

※公立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、義務教育学校、中等教育学校が調査対象。私立学校での教員不足の実態は明らかになっていない

教員不足は教員を増やしたからなのか?

もう1つ検討したいのは、教員不足の背景、要因についてである。

例えば、財務省の審議会で、予算査定にも影響を与える財政制度等審議会では、たびたび教員数について、もっと減らすべきではないかという議論が出ている。こうした経緯を踏まえると、何も財務省に限らないが、おそらく以下のような主張をする人も出てくると思う。

「これだけ急激に少子化しているのだから、もっと教員数は減らすべきである。なのに、それほど教員数は減っていない。そんな状況で教員不足だと騒いでも、それはたくさん採用してきたからではないか。35人以下学級や少人数指導によって教員増を認めてきたから、教員不足になるのであって、国は35人以下学級などの動きを一時的にでもやめたらよいし、自治体はもっと採用数を抑制したら、不足にならないだろう」

確かに、この10~20年ほどの公立小学校についてデータを確認すると(文科省「学校基本調査」)、少子化の規模とスピードの割には教員数(常勤職)は減っていない。それどころか、微増している。貴重な税金であるし、財務省などの言い分には理解できる部分もある。

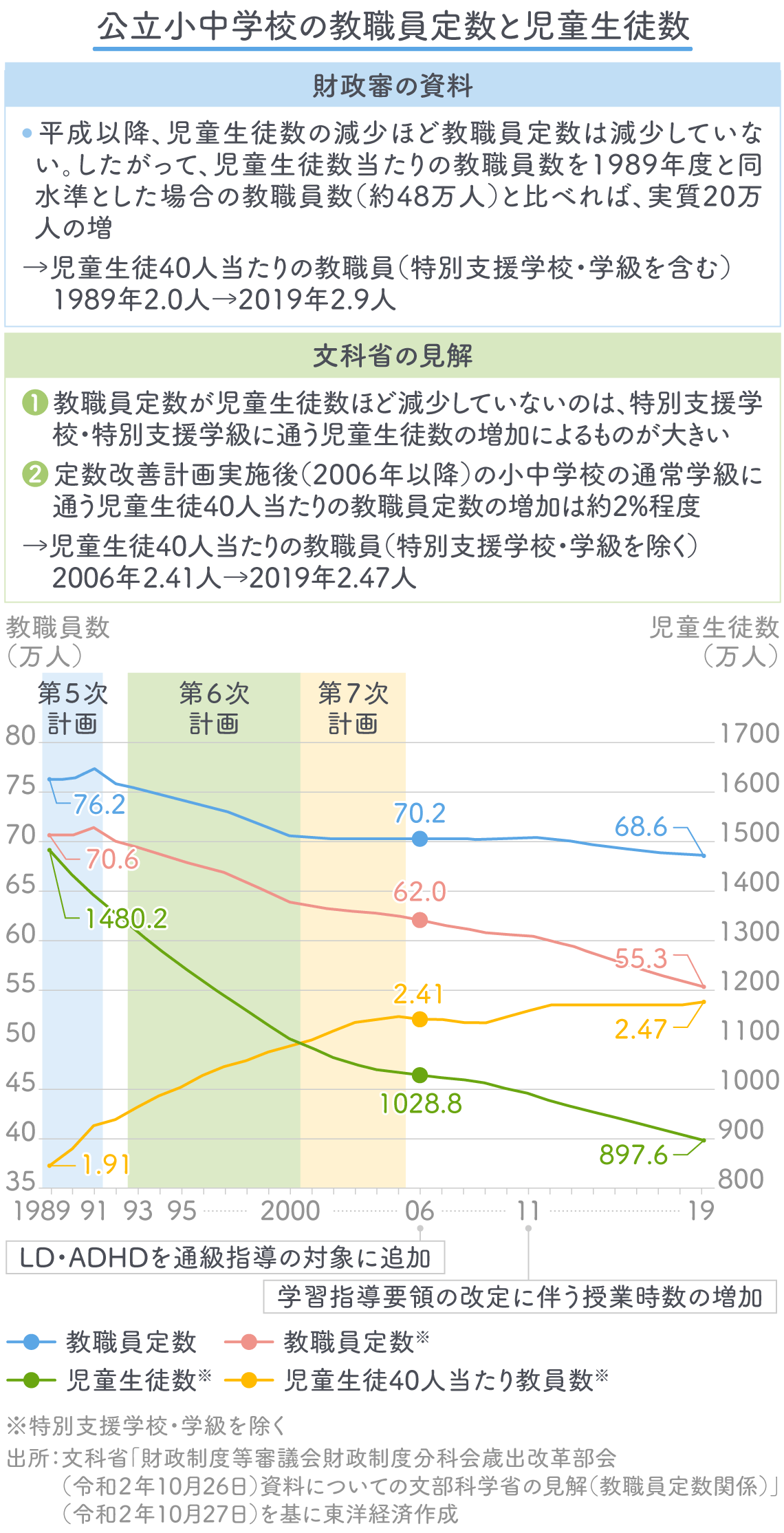

だが、トータルの教員数だけを見ていると、判断を誤る。小学校や中学校では、この間、特別支援学級が急増しており、それに伴う教員需要が増えた結果、教員総数は減っていないという側面が大きい。下記の文科省資料でも、このことは示されている。

つまり、ほとんどの自治体では、普通学級の先生たちを過剰に採用してきたということではないし、普通学級の教員は、教員数が減っていない恩恵をそれほど受けているわけではない(支援学級の教員が増えることで、一部の事務を分担してもらえるなどのメリットはあるだろうが)。現に、小学校教員の持ち授業コマ数は多いままで、休憩もまともに取れない状態が続いている。

実態としては、普通学級の教員数を増やさず、小学校英語やICT活用などの仕事は増やしつつも、現場に「そこは何とか、歯を食いしばって頑張ってくれ」と国は言い続けてきた。その結果「ブラック」などと揶揄される過酷な職場になり、学生らが教職を敬遠するようになってしまったし、定年退職後も再任用などで働き続けようという人は少なくなってしまった。これが教員不足を加速させてしまっている。

しかも、特別支援学級の増加も、教員不足を悪化させている。というのも、支援学級では障害の種別に応じて1人でも該当する児童生徒がいれば、学級をつくる必要がある。各自治体もある程度の予測は立てているだろうが、想定以上に支援学級増が発生すると、そこに予定よりも多くの講師を雇って、配置しなければならない。だが、その講師が昨今不足している。

非正規職に都合よく甘えるのは限界が来ている

併せて、財務省などの言い分よりも丁寧に見ていく必要があるのは、教員の非正規雇用の比率を高めてきた自治体、言い換えれば、正規教員の採用を抑制してきた自治体も多いという事実だ(非正規比率は自治体間の差も大きい)。

これは、正規教員を多く採用しても、今後も進む少子化の中で、将来教員があぶれてしまう(過員となる)ことを恐れているからだ。非正規教員への依存の高まりも、また、今日の教員不足の背景、要因となっている。教員採用試験に不合格だった人に講師登録をしてもらい、年度途中であっても必要なときに講師として来てもらうという、自治体・学校にとって都合のよかったシステムでは、立ちゆかなくなっている。

かつては、教員になるのがずっと難しかったので(地域差や校種の差はあるが)、実績にもなって採用上少しでも有利にしたいということで、非正規の講師であっても希望する人は多かった。だが、ここ数年は採用試験の倍率が低下していて、不合格者数が減っているため、講師候補者の絶対数は減っている。講師登録せずに民間などに就職する人も多い。しかも、常勤講師になれば、忙しい日々が待っていて、採用試験の勉強どころではなくなるので、採用試験に受かりにくくなるケースもある。

そうした結果、講師バンクがこの4月ですでに枯渇している自治体もあると聞く。過去にうまくいった仕組みでは、うまく回らなくなっているのに、モデルチェンジできていない。

教員をどれくらい採用するかは各都道府県・政令市の権限、裁量であって、文科省の仕事ではない。各自治体の採用計画が妥当なものだったかどうか、教員不足のリスクをもっと重く見て採用計画を見直すべきではないか、といった点は、よく検証されるべき話である。

とはいえ、同時に踏まえる必要があるのは、国の責任についてだ。一部の自治体から見れば、この15年余り国による教職員定数改善計画は示されず(つまり、教員数について国による支援が将来拡充するという保証はなく)、加配教員も毎年の予算折衝で確保されるかどうか不安定な中では、自治体裁量だといっても、正規教員枠を安心して拡充できない状態が続いた。

以上をまとめると、教員不足の実態を把握するには、文科省調査だけでは問題、限界がある。また、不足の背景にはかなりいろいろな事情が入り組んでいて、国と自治体双方に反省が必要なところがある。誰かだけを悪者にしてスッキリする話ではないし、教員数を減らさないでいたから不足しているのだ、という主張は現実を的確に捉えているとは言えない。

私は、こうした問題意識に立って、日本大学の末冨芳教授とSchool Voice Projectとともに、教員不足の実態調査と政府(国、自治体)などへの政策提言を進めている(なお、本稿は筆者個人の責任のもの)。「#教員不足をなくそう緊急アクション」という名称で、主な活動内容や提言についてはこちらを参照いただけると、ありがたい。

今回は想定される疑問や批判について少し検討したが、今後もさまざまな意見やアイデア、検証結果などをよく踏まえて、教員不足の問題が一刻も早く解消するように、取り組んでいきたい。

(注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)