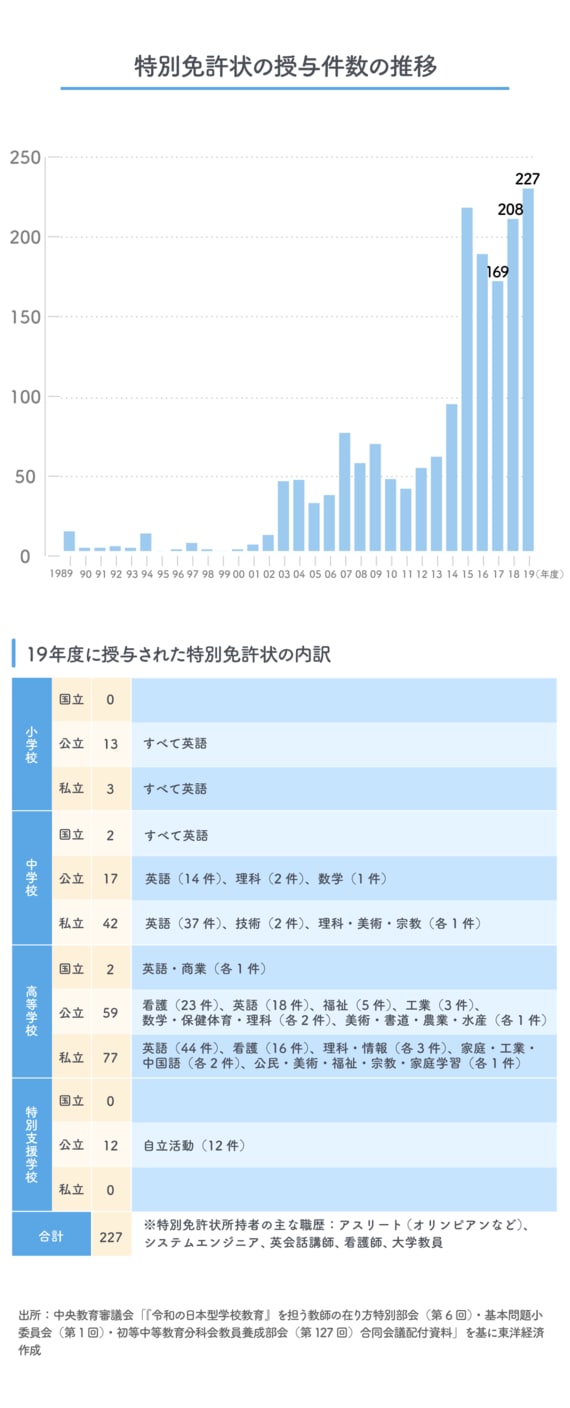

公立小学校に限って考えても、教員不足の数は、昨年度の文科省の調査をベースにすると1000件程度。前述のとおり、私たちの調査も踏まえると、実際の不足はもっと多い可能性が高い。特別免許状の発行が現行の100倍くらいになっても、カバーできないかもしれない。

この制度の使いにくいところや問題点などがあれば、改善していくべきだが、やはり各教育委員会としては、教員免許を持っていない人を雇って大丈夫かという点に不安があるのだろう。また、教員になってほしいという人材が、おいそれとエントリーしてくれるものでもないのだろう。

教職員組織に多様性を高めるという点からも、特別免許状の活用は大変重要な取り組みだと思うし、民間出身者のほうが得意なこともあるかもしれない(例えばキャリア教育の推進や地域との連携など)。

しかしながら、特別免許状の活用が今後もう少し拡大したとしても、数は全然足りないので、ここ1、2年の教員不足解消に有効な手だてになるとは考えにくい。

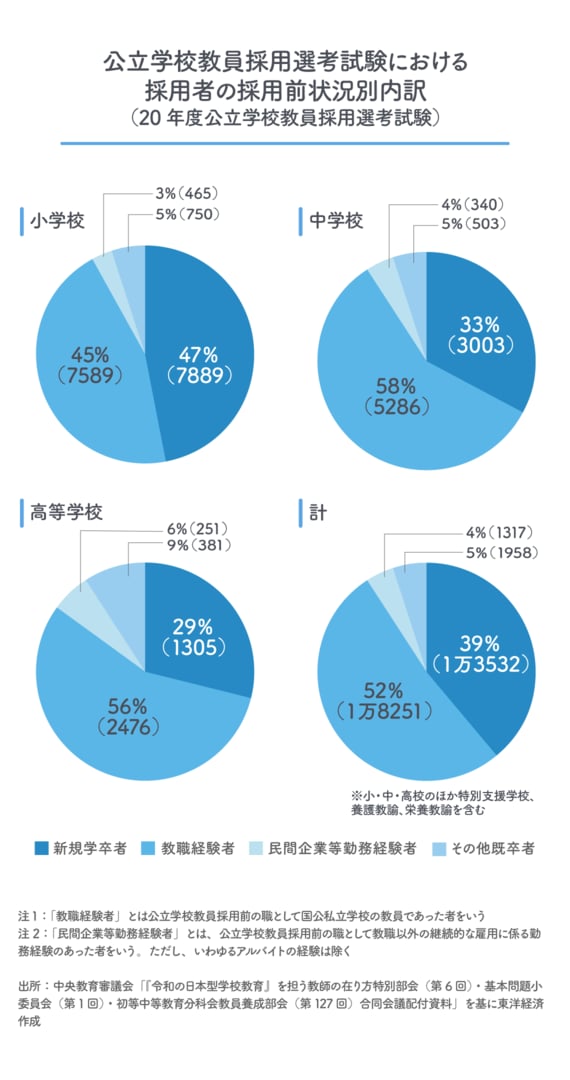

小学校教員の採用で、企業などの経験者は3%

次に、教員免許を持っている社会人の採用拡大については、すでに各地で筆記試験を免除するなど、特別選考を実施する例も多くなっている。

年齢制限を撤廃する自治体も増えていて、2020年度実施の採用試験(文科省「令和3年度〈令和2年度実施〉公立学校教員採用選考試験の実施状況について」)では、68県市中47自治体で年齢制限はない(本題からはそれるが、能力をまったく評価せず、年齢ではじくというのは、教育機関の資質としていかがなものかと思う)。

だが、採用者のうち、民間企業等勤務経験者は、小中学校で3~4%にすぎない。受験者についてのデータは公表されていないようだが、もともと企業等経験者の受験者も少ない可能性が高い。

なぜそうなっているのか。背景・要因をもっと丁寧に診断していく必要はあるが、おそらく、免許を保有している社会人の多くにとって、学校の過酷な労働環境が敬遠されていたり(企業などで仕事を続けるほうがワーク・ライフ・バランスがよい)、給与などの処遇面が魅力的でなかったりする可能性がある。また、免許を持っているとはいえ、子どもを相手にする難しい仕事であるし、一部にたいへん苦慮する保護者がいるのも事実なので、やっていけるのか不安だという声も聞く。

私としては、学校をもっと社会人に目指される職場にしていく必要を感じているが、免許保有者の採用増という対策も、それほど簡単な話ではない。

社会人よりも「学生が教職を目指す」施策のほうが重要

つまり、教員免許を保有しない人、また保有している人、いずれについても、適切な人材がいるならば、社会人経験者の採用は拡充していくべきだろう。だが、こんにち深刻化している教員不足の解消への切り札にはならない。

では、解はどこにあるのか。

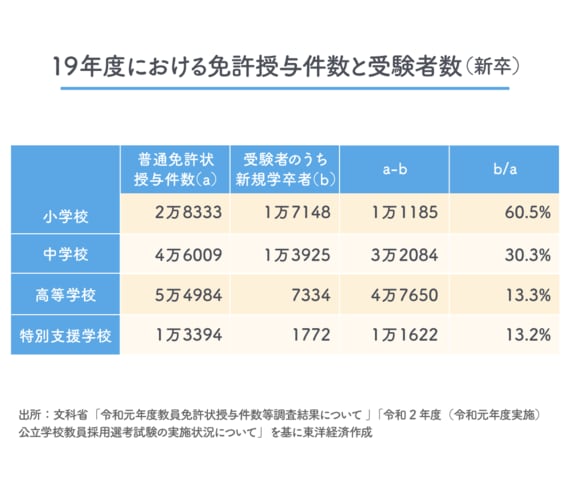

私は、社会人経験者よりも、学生がもっと教職を目指してくれるようになることが、より重要なボリュームゾーンであると考える。

教員免許を取っても、採用試験に行かない人も相当数いるからだ。免許状は校種をまたいで複数取得する人もいるし、「とりあえず免許取得しておきたいだけ」という学生もいるから、免許状授与件数よりも受験者数が少なくなるのは自然だ。とはいえ、単純計算すると、小学校では約1万人、中学校では約3万人、高校では約4.5万人、特別支援学校では約1万人、採用試験に進まず、取り逃している可能性がある。社会人枠などよりも、はるかに大きなボリュームゾーンがここにある。

さらに申し添えると、教員免許取得まで進まず、途中で断念する学生も相当数に上る(管見の限りではデータは見当たらない)。この大変な中、教員という仕事に関心を持ってくれる学生はまだまだ少なくないのだが、さまざまな理由で免許取得や採用プロセスに進まないケースも多いのである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら