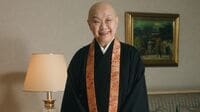

瀬戸内寂聴さんが「褒める」を大事にしていた理由 「愛する能力=褒める能力、それが教育者の能力」

あと幾年書けるかと思うようになったこの頃、つくづく過ぎ来し方をふり返ってみると、自分の才能をひき出し伸ばしてくれたのは、あくまで他者の褒め言葉であったと気づいた。

良薬は口に苦しとのたとえもあるが、苦い良薬より、甘い薬の方が、するりと喉を通って気分がよくなる。

人を育てるのも、いい面をつとめて取りあげて褒めてやれば、子供も、修業途上の未熟な職人や芸術家も、自分の才能に自信を持ち、その時、必ず自分でも気づかない才能の成長が見られるだろう。

もちろん子供は小さい時から躾をしなければならない。しかし、躾のしかたにもコツがあって、むやみにこうしなければだめだと、高圧的に押しつけても、子供の身にはそわない。一寸の虫にも五分の魂で、どんな小さな子供でも、生まれながらに魂に誇りを持っている。子供の誇りを傷つけないように、長所を見つけては、それを褒めてやることだ。

能の天才、世阿弥の書き遺した能楽論の中の『風姿花伝』は、自分の専門とする能の稽古について、弟子に教えたものを書きとめたものであった。世阿弥は生涯に二十一種類ほどの著作を残している。その中で『風姿花伝』は最も早く書かれたもので、世阿弥三十代後半の作であった。

この中で、最初に七歳の子の稽古について書いている。

「能の稽古の場合は大体、七歳(数え年)から始める。この年頃の能の稽古というものは、その子供が自然にやりたいようにやるしぐさの中に、必ず個性的なありさまが見えてくるものだ。舞でも謡でも、所作でも、鬼の能のような怒りを含んだ所作でも、子供が無心にする動きにまかせて、好きなようにやらせるのがよい」

といっている。おそらく、世阿弥は子供に向かって。

「ああ、上手、上手、それでいいよ」

と褒めてやったのだろう。褒める能力が教育する側には必要で、それは愛の裏打ちがなければならない。愛する能力イコール褒める能力で、それが教育者の能力なのだ。(二〇〇五年八月 第二百二十三号)

「ふたたび故郷で文学塾を」

今年四月から徳島で、寂聴文学教室を開くことになった。昭和五六年(一九八一年)一月から、一年間、私はやはり故郷徳島で寂聴塾というのを開いている。私の五十八歳から始まり、終ったのは五十九歳になっていた。その時の動機は、徳島が日本の県庁所在地の町で、最も本を読まない町だということを聞いたからであった。これはある広告代理業者が調査したデータに依るもので信用出来た。あんまり恥ずかしいので、塾を開いて県民に読書の面白さを伝えたいと思いたったのである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら