富士フイルムが攻めの経営で体質一新、ドル箱失墜からの復活[上]《新「本業」で稼ぐ》

![富士フイルムが攻めの経営で体質一新、ドル箱失墜からの復活[上]《新「本業」で稼ぐ》](https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/5/a/570/img_5a13806cfd477f45c3c8680f7d53fb7b15394.jpg)

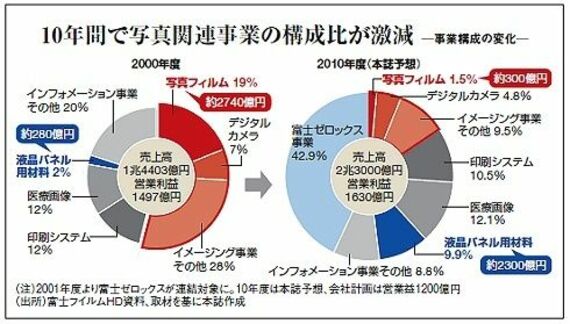

10年間で事業構造を大転換した会社がある。レンズ付きフィルム「写ルンです」をはじめ、写真フィルムで一世を風靡した富士フイルムホールディングス(以下、富士フイルム)だ。

2001年3月期の富士フイルムの売上高1兆4403億円のうち、写真フィルムの比率は約2割。採算がよく、「当時は営業利益(1497億円)の3分の2を写真フィルム(関連)で稼いでいた」(古森重隆社長)。技術が高度かつ複雑なためにプレーヤーは世界で5社しかいない、まさに“ドル箱”事業だった。

だが00年を頂点に、デジタル化が急速に進んだ。写真フィルムの利益は「ピークから5年経ったところでほぼゼロ」(古森社長)。直近では売り上げに占める比率も1・5%に満たない(下図)。

「1980年代後半の時点で危機感を抱いていた。だが急落スピードがここまでだとは予期していなかった」。CFO(最高財務責任者)の高橋俊雄・専務執行役員はこう明かす。第2、第3の柱だったレントゲンフィルム、印刷の製版用フィルムも、写真用とほぼ時を同じくして下降線をたどっていった。