今回の調査結果における教員不足の多寡がどうであれ、何とか非正規雇用で埋めた結果、今の教員配置数となっている自治体もあるはずだ。

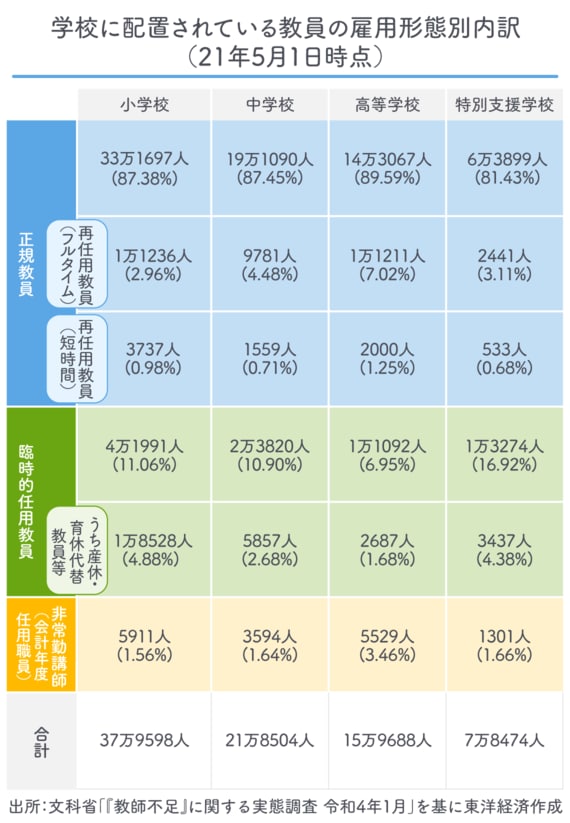

今回の文科省調査では、学校に配置されている教員の雇用形態の内訳も公表されている。地域差のある話だが、全国のデータしか公表されていないので、そこを参照すると、小学校、中学校では1割強が非正規教員である。うち、臨時的任用教員というのは、常勤講師とも呼ばれる職で、基本的な仕事内容は正規教員と大差ない。

学級担任も持つし、部活動も担当したりするが、期間限定(年度末まで、または元の教員が育休から復帰するまでの間など)の雇用である。非常勤講師は基本的には授業のみを行い、授業時間数に応じて時給払いだが、処遇は厳しいし(何校も兼務している人もいる)、夏休みなど授業がないときは無給となる場合もある。

非正規雇用への依存の問題

臨時的任用教員(常勤講師)と非常勤講師の多くは、教員採用試験に不合格だった人からリクルートされることが多い(ただし、育児や病気などで正規教員を辞めて、非正規に転じる人などもいる)。だからといって、一概に講師は不安だとか、正規教員のほうが優秀だとかはいえないし、その人による。

だが、非正規雇用への依存度が高まることはマイナス面も大きい。

さまざまな問題があるが、1つは、非正規の教員であっても正規教員と同じように、授業や学級担任など重要な役割を果たすにもかかわらず、研修や支援が充実しているわけではないことだ。正規に採用された初任者には、法定の研修が義務づけられており、指導役もつく。片や、採用試験に不合格だった講師にはそうした支援はない(最近は研修を実施する自治体もあるが、正規の初任者とは比べものにならないほど薄い)。

現場での支援、OJTがそれなりにある学校もあるが、忙しくて手が回っていないところも多い(これは正規の初任者などへも同じ問題があるが)。

教師は子どもの成長に関わる仕事であり、やりがいを感じる人も多いが、非正規の教員たちは、支援が少ない中で難しく、ハードな仕事をこなしている。しかも、次年度雇用されるかどうかはわからない。そんな中、途中で精神疾患になったり、辞めたり、別の所に転職したりする人も出てくる。識者の中には「使い捨てられている」と表現する人もいる。

正規教員の産育休や病休のピンチヒッターとして、正規職を増やすことなく、非正規教員に頼りすぎてきた結果、講師のなり手も減っていき、教員不足は加速していく。悪循環である。

各自治体は、もっと実態をオープンにせよ

これからどうするべきかについて、ここでは詳述する余裕はないが、一筋縄ではいかない問題である。

とはいえ、少なくとも各自治体(都道府県、政令市等)は、各地の教員不足の実情(年度後半の状況なども含めて)、それから、非正規雇用への依存の状況などを、つまびらかにして、公表する必要があるのではないか。

今回は文科省が重い腰を上げて調査に乗り出した。だが、必ずしも国に頼る必要はない。採用、配置を担当する自治体が教員不足の問題をいちばんよく認知しているはずであるが、これまでほとんど情報をオープンにしてこなかった。問題が可視化されず、共有されない中では、さまざまな人から知恵は出てこないし、協力も引き出せないし、おそらく財政当局から予算を引き出すことも難しい。

今回の調査結果を以上の視点から注視しつつ、国の取り組みに加えて、各自治体での情報公開と施策にも注目していく必要がある。

(注記のない写真:Ushico / PIXTA)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら