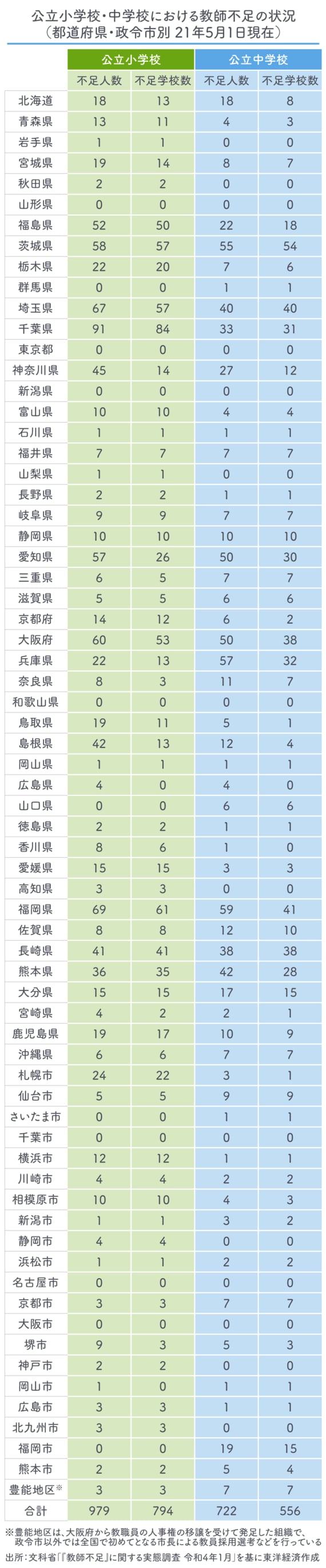

都道府県別・政令市別の結果も公表されている。読者の住む地域ではどうか、確認してみてほしい。

「教員不足」に関する実態調査の3つのポイント

今回の結果をどう見るか。私はいくつか注意が必要だと考える。3点に整理しよう。

1. 今回の調査は、年度始めのまだマシな状況にすぎない。

当然のことながら、年度当初から学級担任が配置できない、教科の先生がおらず授業がスタートできないといった事態は避ける必要がある。だから、今回のデータは、各地必死になって探した結果と見たほうがよいだろう。それでもなお不足しているということである。

しかも、地域や校種によっても異なるが、別の時期のほうがもっと教員不足が深刻なところも多い。今回の調査で、教師不足ゼロと回答している自治体(例えば、東京都、和歌山県、山口県など)でも、そこに勤務する教員からは「ゼロなんてことはない。今も欠員のまま何とかやり繰りしている」という声が私の元にも寄せられている。

というのも産休・育休や病気休職、離職(退職)などは、年度途中でも起きる。「講師に来てくれませんか」と頼んでも、ほかの職場に就職済みの人が多い。しかも、教員免許が必要だから、一般的な求人募集でたやすく人が集まるわけではない。こうして教員不足は年度始めよりも、後半のほうで起きやすい。

今回文科省が実態把握に乗り出したことは評価できるが、

・年度後半などの実態把握も必要ではないか

・4月、5月時点のデータを公表するのに、なぜ8カ月近くもかかったのか

・今後継続して把握する予定はあるのか

など疑問点は多い。

2. 何に対する不足なのか。

一口に「教員不足」と言っても、何と比べているのか、確認しておく必要がある。今回の調査では、「各都道府県・指定都市等の教育委員会において学校に配置することとしている教師の数」に対する不足と文科省の資料にはある。つまり、これは自治体ごとに多少の見解のズレがある。

というのも、国は教員数の「標準」を決めて財政的な支援をしているが、実際の配置数を決めるのは都道府県(政令市については市)である。そのため、例えば国の標準よりも多めに教員を採用・配置して、少人数指導を実施することなどが可能な仕組みとなっている。中学校は国の算定では40人以下学級だが、自治体独自に35人以下学級(あるいは30人以下学級など)にしているところもある。

各地で工夫が見られるのはよい側面もあるのだが、今回の調査では注意が必要だ。もともとの配置予定が少なめの自治体では、教員不足数も少ないように見える可能性もある。だが、少ないマンパワーでやっているわけだから、学校現場から見れば、とても苦しい状況であろう。

あるいは、うがった見方かもしれないが、不足数を正直に出すと、地元メディアや地方議会、あるいは首長から問題視されたり、追及されたりしかねないため、配置予定の人数を少なめに(≒不足数も少なめに)報告する教育委員会もあるかもしれない。

さらに申し上げると、今回の調査は、いわゆる県費負担教職員といわれる都道府県・政令市が財政負担している教員(教員の多数を占める)を対象としている。市区町村が自前の財源で配置(加配)している教員は含まれていない。市区町村配置の教員のなり手不足に悩んでいる地域もある。

いずれにせよ、上記1、2の点で、学校現場の実感よりも相当、不足数が少なく公表されている地域もおそらく多いのではないか。

今回の結果を基に地方議会などで議論していただくのは結構なことだが、ランキング的なものではないし、数値上不足がゼロないし少ない地域でも、安心はできないことには注意してほしい。

3. 雇用が不安定な非正規雇用で埋めている場合もある。

退職や産育休、病休などに伴い教員が減る分をどう補充するか。1つは、正規教員を充てること、もう1つは、非正規雇用でしのぐことである。ほとんどの地域が急激に少子化している中(その分、将来必要な教員数は少なく済む可能性が高い)、また財政的な制約が厳しい中で、非正規雇用に頼ろうとする自治体は少なくない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら