隂山英男氏に聞く、「百ます計算」で同じシートを「使い回す」意図 「徹底反復」が子どもたちにもたらす効果とその方法

10カ月で算数の「活用力」が大幅に伸びた

百ます計算とは、縦横に並べた数字の交わるマスに、答えを書き込んでいく計算トレーニング方法だ。タイムを測って毎日取り組むことが推奨されている。シンプルな方法だけに、つい「毎回数字の並びを変えなくてはならない」と考えがちだが、実は「変えない」ほうが効果を発揮すると隂山英男氏は話す。

「私も最初は並びを変えていたんです。でも、校務をしながら毎日違う並びのシートを印刷するのは非常に大変だったので、同じものを1~2週間使い回したんですよ。その後に複雑な計算問題をさせたら、並びを変えていたときよりも明らかに効果がありました」

もちろん、タイムは急速に上がる。計算の処理能力が上がっているということだ。これは、わからない問題に苦しみ、うんうんうなりながら解いていくのとは、本質的に異なる。

「努力と根性で計算するのではなく、九九と同じで問題と答えを丸暗記していくシステムなんです。それを限られた時間で効率的にこなすには、並びを変えないことが重要だと気づきました」

「それだと考える力が身に付かないのでは」「計算しかできなくなってしまうんじゃないか」と思う人もいるだろう。ところが、隂山氏が指導してきた子どもたちは、短期間で応用力を伸ばしている。

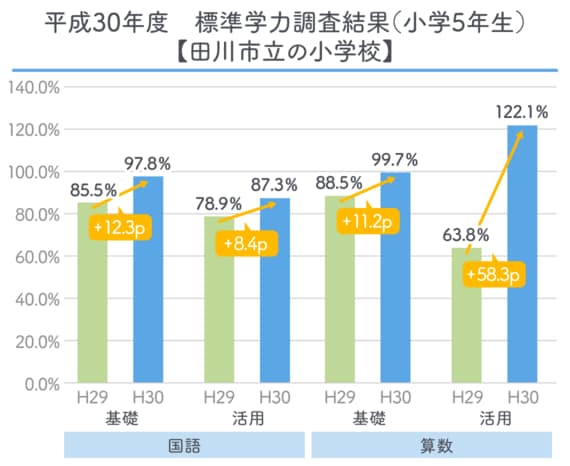

「福岡県田川市で学力向上アドバイザーを務めているのですが、2018年度の小学5年生の標準学力調査は、前年度に比べて軒並み伸びました。最も伸びにくいとされ、応用力に相当する算数の『活用』がたった10カ月の指導で大きく向上したのには、私も驚きました」

なぜここまで伸びるのか。隂山氏は「応用力とは、基礎力を自在に活用することだから」と説く。

「基礎・基本を徹底的に反復学習することで、応用力・活用力が伸びるんです。著名な中高一貫校にお子さんが通っているある保護者の方は、百ます計算を何冊も買い置きしているそうです。スランプに陥ったときの脱出法として百ます計算を使っているんですね。プロ野球の選手が、基礎となる素振りやフォームの矯正でスランプ脱出を図るのによく似ています」

「ペケはダメ」が子どもの成長を妨げる

一方で、“やり方”には考慮する必要があるようだ。

「誤ったやり方だと逆効果になるおそれもあります。よくあるのが、電子黒板にストップウォッチを映し出してスタートの合図をするだけ、『できたら自分でタイムを確認して書きなさい』と子どもたちに伝えてしまうケースです。これだと、いくら繰り返してもタイムは上がりませんし、子どもたちが『何度やってもこの程度しかできないんだ』と思い込んでしまう危険性があるんです」

そもそも、子どもたちは全員が計算に自信を持っているわけではない。その状態で100個の計算にいきなり取り組み、最後までスムーズに答えが出せるだろうか。いくつかは間違えてしまうだろう。そうした体験が、苦手意識につながっていく。

とくに計算は、「『6+7』だけ極端にできなかったり、7の列の計算を苦手としていたりする子どもがたくさんいる」と隂山氏。ほかの計算はスムーズにできるのだから、そこだけ苦手だと受け止められればいいのだろうが、実際は「私は算数が苦手なんだ」と思い込んでしまい、転じて「勉強ができない」「私はダメなんだ」と自らを否定するようになるおそれは十分にある。